[19.01] RPC Dataset

老闆,買單!

RPC: A Large-Scale Retail Product Checkout Dataset

這篇論文做一個新的資料集,叫做 RPC(Retail Product Checkout)。

我們發現很多和相關論文都會用到這個資料集。不僅如此,從這篇論文出發查找文獻,能更快速地找到最新的研究成果。

這麼重要的節點,你肯定也不能錯過。

定義問題

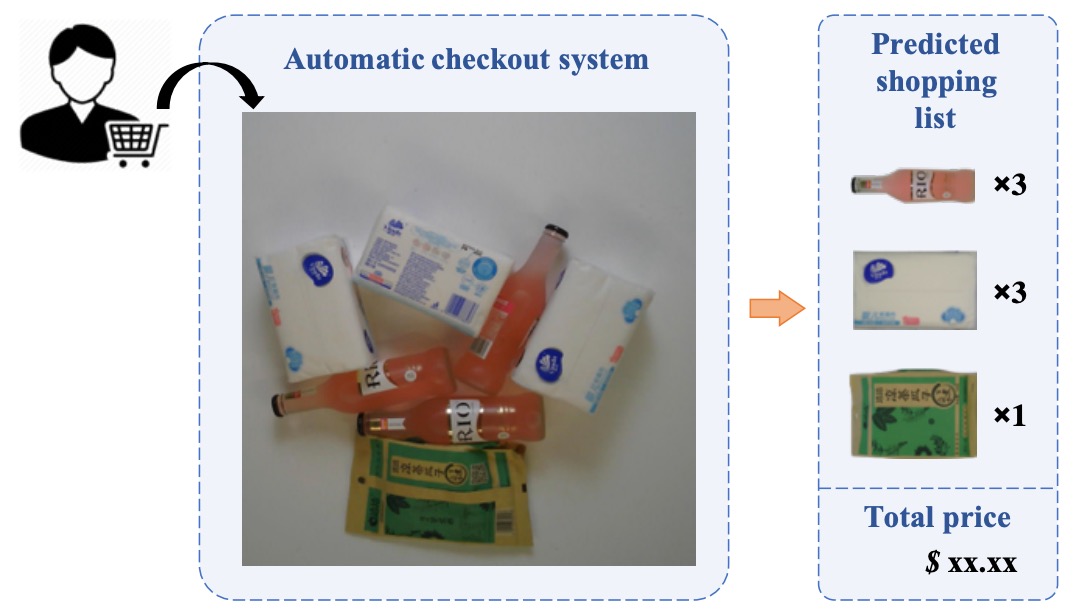

在傳統零售業中,「辨識商品」這件事佔據了大量人力成本。隨著電腦視覺技術逐漸成熟,自動結帳(Automatic Check-Out, ACO)這個應用場景開始受到關注。它的目標是:從顧客購買商品的影像中,自動生成對應的購物清單,取代人工掃描、提升效率並降低成本。

但是,這不是一個單純的分類或偵測任務,ACO 同時具備以下幾個挑戰特性:

- 大規模(large-scale):商品類別數量龐大,超市中常見的 SKU 往往超過上千種;

- 細粒度(fine-grained):許多商品外觀極為相似,差異可能僅在小標籤或包裝細節;

- 少樣本(few-shot):大多數商品只能蒐集到極少的訓練樣本;

- 跨域(cross-domain):訓練資料通常為展示用的乾淨單品照,測試場景則來自真實結帳畫面,背景混亂、商品堆疊、光線不穩、遮擋嚴重,產生明顯 domain gap。

這些因素在電腦視覺中本就分別構成重大難題,而 ACO 的挑戰在於:這些問題同時存在!

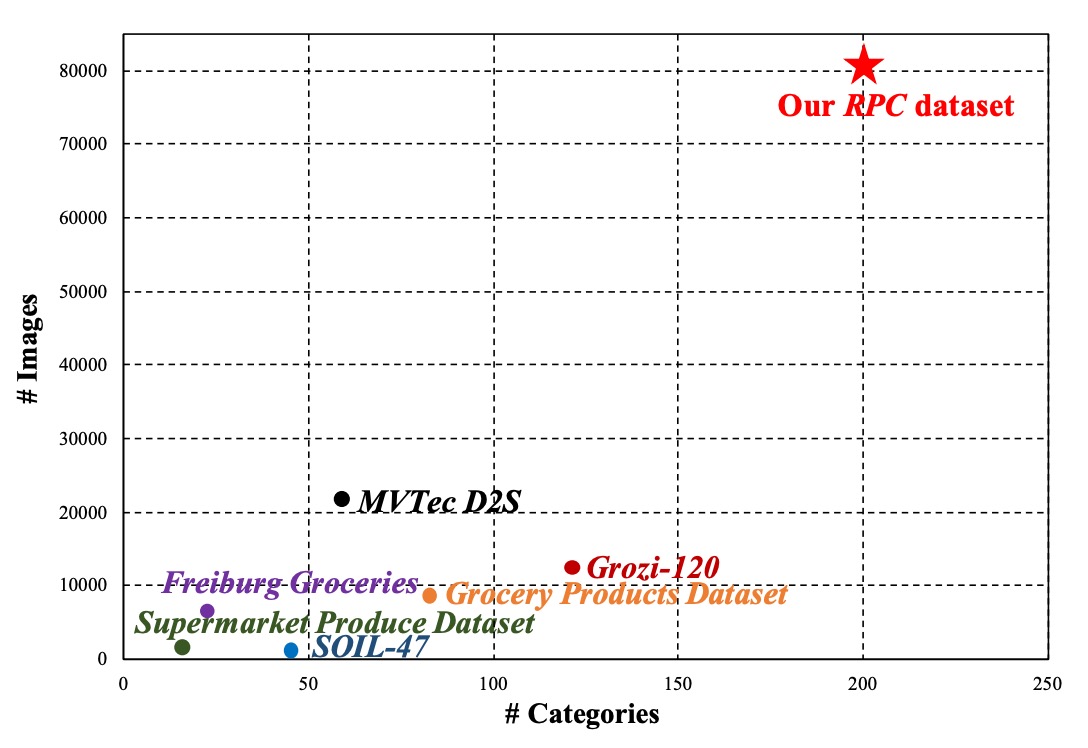

過去也有一些資料集嘗試處理其中部分問題,例如:

- SOIL-47 測試光照與視角變化的影響;

- Supermarket Produce Dataset 聚焦於水果與蔬菜分類;

- Grozi-120 / Grocery Products / Freiburg Dataset 收錄網路圖與店鋪實景圖;

- MVTec D2S 提供 pixel-level 分割標註,用於工業物件語意分割。

但這些資料集通常類別數量有限,或是拍攝場景過於簡化,與真實結帳流程相去甚遠。它們多半只解決單一子任務,無法同時測試「堆疊、多類、遮擋」等真實難題。

資料量不足也讓學習模型更為困難。雖然傳統 data augmentation 方法(翻轉、平移、色彩擾動等)能略為擴充資料分佈,但無法真正模擬測試場景的雜訊與語意組合。

所以,最根本的問題在於:

我們能不能建立一個足夠大、足夠多樣化的資料集,能同時涵蓋上述所有挑戰?

資料集設計理念

在現實零售場景中,顧客將商品放上結帳台時,ACO 系統的理想目標是:

一眼就能辨識出商品的種類與數量,並自動產出購物清單。

與其說這是「分類」或「偵測」,不如說它更接近一種「多物件計數與辨識的組合任務」。

從定義上來看,ACO 的輸入是一張拍攝於結帳場景的影像,其中可能包含任意數量、任意組合的商品。而我們擁有的訓練資料,卻往往只有單品照。

什麼是單品照?

單品照,原文為 single-product exemplar image,指的是專門拍攝單一商品的圖像。這些圖像通常用於電商平台或商品目錄中,目的是清楚展示商品外觀與細節。

真正困難的地方在於:商品庫存清單持續更新,要蒐集涵蓋所有商品組合的結帳影像幾乎不可能。因此,一種更實際的做法,是利用這些單品資料進行訓練,在完全未見過商品堆疊的情況下,讓模型學會在混亂中辨識出多物件、多種類、多數量。

這樣的問題可被形式化為:

- 給定一組商品類別集合 ,與一張測試影像 。

- 目標即:預測所有在該影像中出現過的商品 的出現次數 。

- 如果某商品未出現,則 。

可使用的訓練資源包含:

- 一組單品影像資料集 ,每張圖對應一項商品類別;

- 一組可選的結帳影像資料集 ,其中 可能包含不同程度的標註資訊。

這樣的設定極具挑戰性,也提供了探討「分類、計數、偵測、弱監督、domain shift」等任務交集的空間。

資料集設計

針對上述挑戰,作者設計了 RPC(Retail Product Checkout)資料集,有六大關鍵特色:

-

大規模商品種類與樣本數

-

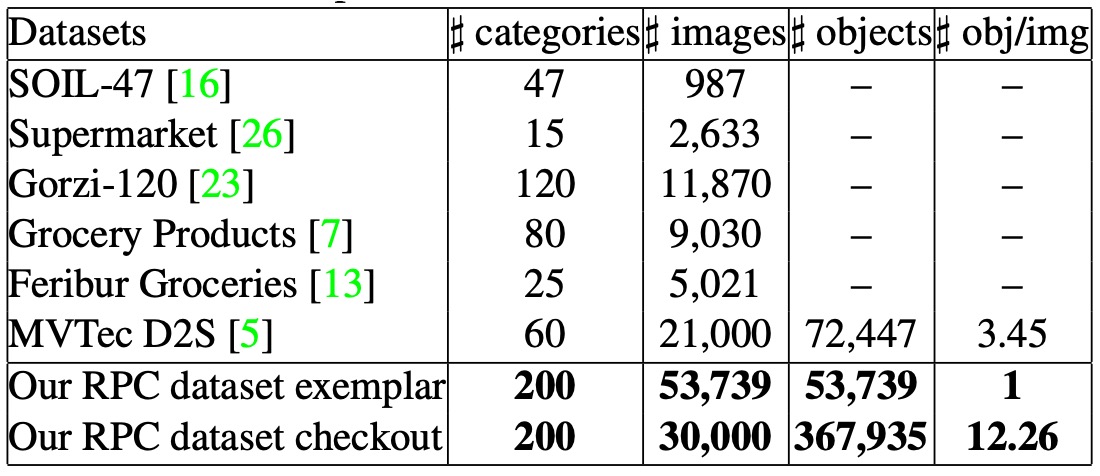

共收錄 200 種商品類別(SKU),每類約 4 件實體商品,共取得 83,739 張圖像。

-

其中包含 53,739 張單品 exemplar 圖,以及 30,000 張結帳影像,規模遠大於既有公開資料集。

-

-

雙類型影像:單品圖與堆疊圖

- 單品 exemplar 圖:多角度拍攝的商品清楚圖,模擬電商網頁商品圖。

- 結帳影像:在模擬結帳台上拍攝,包含多個商品、視角固定、堆疊與真實遮擋情況。

-

場景擬真

- 商品在結帳圖中為隨機挑選、隨機數量、任意擺放;

- 含有大量遮擋、旋轉、多物件重疊,模擬實際零售流程的複雜性。

-

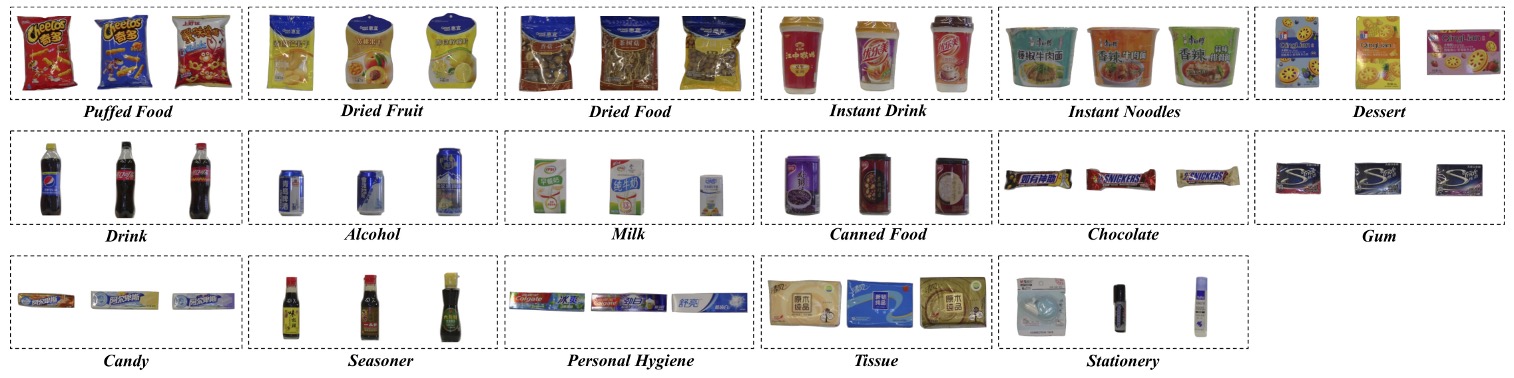

層級式商品分類結構

- 所有商品共分為 17 個上位類別(meta-categories),如瓶狀、盒狀、袋狀等。

- 有助於模型學習類別間語意結構,亦可作為輔助監督訊號,或階層分類的研究方向。

-

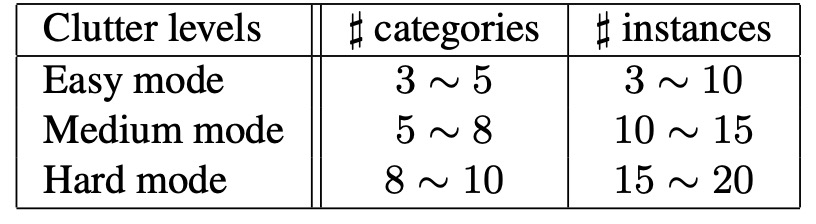

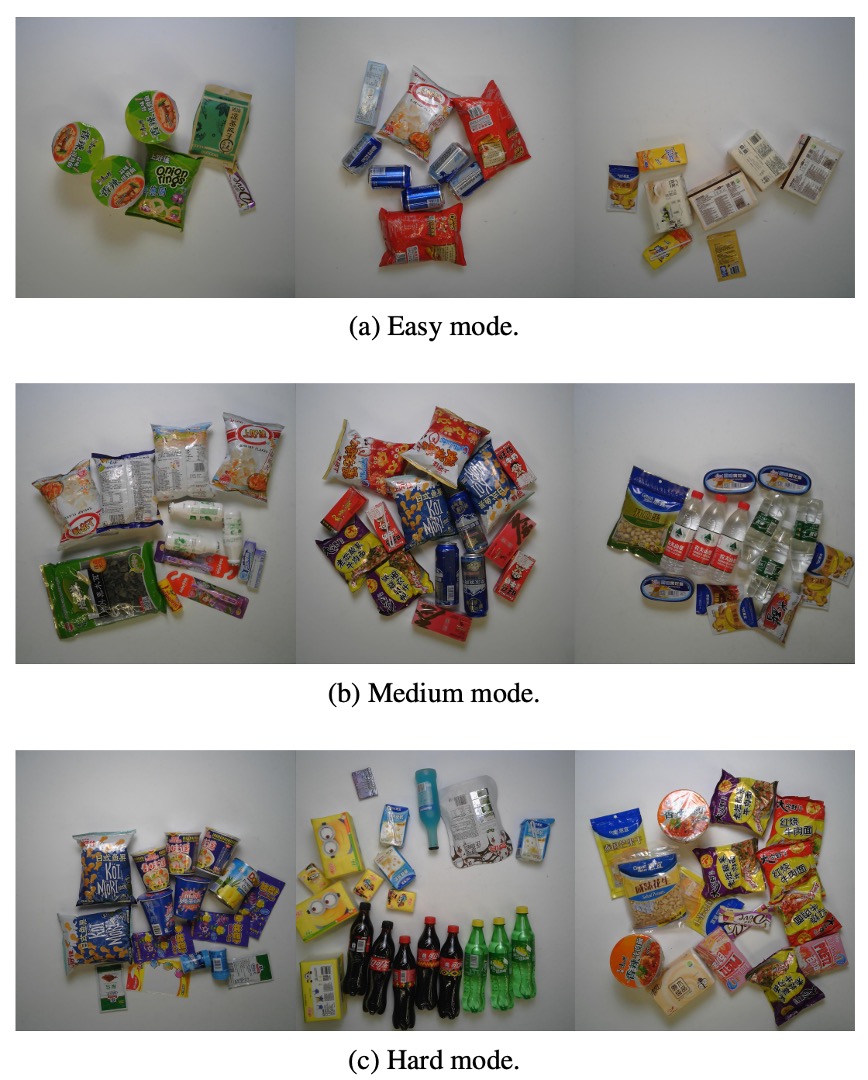

雜亂程度標註

- 根據每張結帳圖中的商品種類與數量,將其劃分為三種 clutter level,有助於分析模型在不同複雜度場景下的表現穩定性。

-

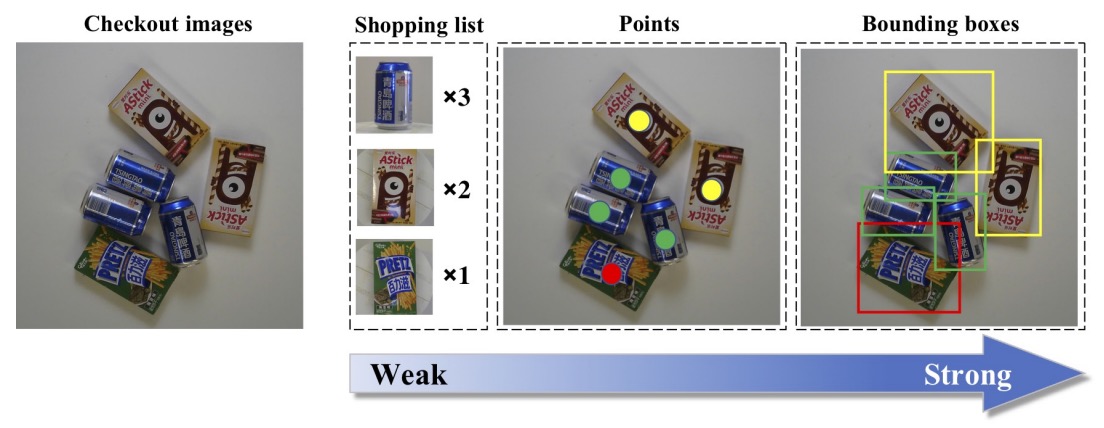

三種監督強度

- 弱監督:購物清單(僅提供商品種類與數量);

- 中監督:點位標註(標示每個商品的中心點與類別);

- 強監督:邊界框(完整標示每個商品的 bounding box 與類別)。

這些設計讓 RPC 成為一個高度可擴充的 benchmark,不僅能評估模型辨識與計數能力,更能延伸至弱監督偵測、domain adaptation、多尺度分類等多種研究路徑。

資料建構流程

本資料集共收錄 200 個零售商品類別(SKU),依照外觀與功能分為 17 個上位類別(meta-categories),涵蓋從食品到生活用品的多元型態:

puffed food、dried fruit、dried food、instant drink、instant noodles、dessert、drink、alcohol、milk、canned food、chocolate、gum、candy、seasoner、personal hygiene、tissue、stationery。

這些類別對應的外觀結構多樣,從瓶狀、盒狀、罐狀到袋狀都有涵蓋。

同一 meta-category 下的 SKU 通常具有高度外觀相似性,例如同樣是「果汁」,可能只差一條文字或標籤顏色,這正是 ACO 任務中最棘手的「細粒度辨識」難題之一。

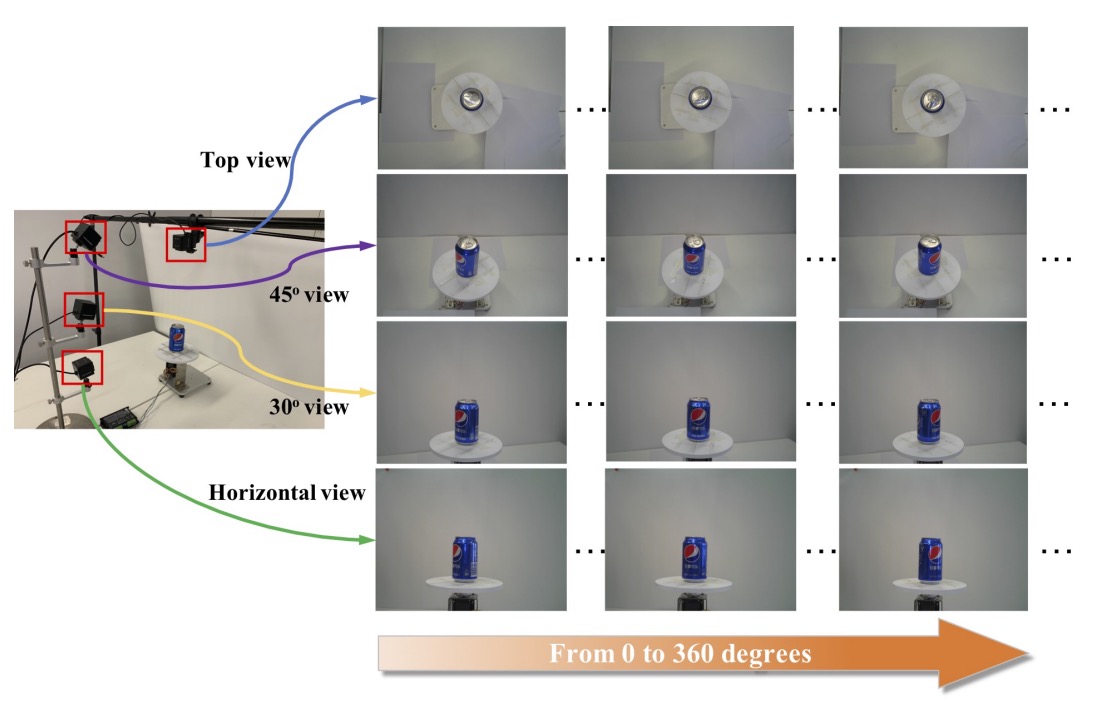

單品 exemplar 圖像

為了獲得每個商品在多視角下的外觀資訊,作者設計了一套自動化拍攝流程:

- 使用 四台固定視角攝影機,分別對應:上視角(top view)、水平視角(side view)、30° 與 45° 斜視角;

- 每個商品被放置於可旋轉的 360 度轉盤 上,每 9 度拍攝一次,共取得 40 張圖像;

- 每台攝影機各拍攝 40 張 → 每個 SKU 共產生 160 張視角圖像;

- 若商品具有上下外觀差異(如盒狀、袋狀),則會進行「翻面後再重拍一次」,以補齊底部特徵。

最終,這一階段共拍攝 53,739 張 exemplar 圖像,全部為乾淨背景、多視角、單一商品的樣貌,對應於訓練階段常見的 source domain 圖像。

結帳影像的構建流程

與 exemplar 不同,結帳圖像的目標是模擬真實結帳情境,因此設計上刻意導入混亂與遮擋:

- 拍攝背景為一張 80cm × 80cm 白板,攝影機從正上方拍攝,解析度為 1800 × 1800;

- 每張圖中放置的商品種類與數量均為隨機組合,但依據預設的「雜亂程度」進行控制;

- 商品會隨機擺放、角度任意、不進行人工對齊,進一步模擬多件商品堆疊的真實情境。

根據遮擋與密度程度,資料集將結帳圖像分為三種雜亂等級:

| 雜亂等級 | 商品種類數 | 商品實例總數 | 特徵 |

|---|---|---|---|

| Easy | 少(例如 3–5 種) | 總數低 | 幾乎無遮擋,間距大 |

| Medium | 中(例如 6–10 種) | 總數中等 | 偶有遮擋,有一定密度 |

| Hard | 多(超過 10 種) | 總數高 | 高度堆疊與遮擋,難以辨識 |

每個雜亂等級都各收錄 10,000 張圖像,總計構成 30,000 張結帳圖像。

評估指標

自動結帳任務的目標是:正確預測一張影像中所有商品的種類與數量。

為了量化模型在這類任務上的表現,RPC 資料集提出了一套針對 ACO 任務設計的專屬評估指標,從單張影像準確性、數量誤差、類別層次表現到語意一致性皆有考量。

以下是主要的四個核心指標。

Checkout Accuracy(cAcc)

cAcc 代表整體準確率。

ACO 系統的最終目的是在一張影像中,完整預測出購物清單,因此最核心的指標是:

若模型預測的所有商品種類與數量皆與 GT 完全一致,則該張影像判定為「正確」。

這項指標的公式如下:

- :模型對第 張影像中第 類商品的預測數量;

- :該類商品的真實數量;

- :若預測完全正確(所有類別皆 0 誤差)則回傳 1,否則為 0。

這是一個極為嚴格的指標,只要預測錯一件商品,就會判定該張影像不通過。

Average Counting Distance(ACD)

ACD 表示平均數量誤差。

若不要求「完全正確」,而是評估模型平均犯錯幾次,可採用 ACD:

衡量每張影像中,模型對所有類別的總體預測誤差(L1 距離)。

公式如下:

這項指標適合用於比較模型在數量預測上的精度,與分類準確無關,只在意「錯了幾件」。

Mean Category Counting Distance(mCCD)

mCCD 表示類別平均誤差比率,其將注意力放在各商品類別的辨識難度上:

衡量模型在每個類別上,預測誤差與實際數量的比例,平均所有類別。

公式如下:

這項指標反映了模型是否在某些類別(如細粒度商品)上容易高估或低估,可用來評估類別不平衡問題與長尾分布下的預測穩定性。

Mean Category IoU(mCIoU)

mCIoU 表示購物清單相似度。

最後,作者定義了一個類似 IoU(Intersection over Union)的指標,用來衡量預測與實際購物清單在語意層次上的接近程度:

- 若某類商品預測數量與實際數量越接近,該項在分子與分母中比值越高;

- 若預測為 0 或實際為 0,IoU 值會趨近於 0。

mCIoU 是一項語意導向、可容忍小誤差的指標,特別適合用來分析「即便不完全正確,模型是否能抓對主體內容」。

基準方法實驗

由於自動結帳問題本身是跨域、少樣本、細粒度的複合型任務,目前尚無統一的解法架構。

為建立 RPC 資料集上的 benchmark,作者嘗試將 ACO 問題視為一種 cross-domain detection task,並提出四種逐步遞進的基線方法,全部僅使用 exemplar 單品圖進行訓練,不依賴結帳圖的標註。

Single

這個方法是直接用 exemplar 訓練 FPN。

最直覺的策略,是直接將單品 exemplar 圖作為監督資料,訓練一個物件偵測模型。作者選用 Feature Pyramid Network (FPN) 作為 backbone。

然而這個 baseline 幾乎無法泛化到結帳圖,因為 exemplar 是單物件、無遮擋的乾淨圖,而測試資料卻是多物件、堆疊遮擋、光影混亂的 domain。這個 domain gap 使得模型即使在 easy 模式下也表現極差,成為最弱的 baseline。

Syn

這個策略是合成結帳場景圖進行訓練。

為了縮小這個 domain gap,第二種方法將 exemplar 商品圖「剪下貼上」,合成出模擬結帳的圖像。具體步驟如下:

- 使用顯著區域分割與 CRF(條件隨機場)後處理取得商品 mask;

- 將多個商品隨機貼到空白背景上,建立多物件堆疊場景;

- 依據不同 clutter 等級規則,合成出 10 萬張訓練用的合成結帳圖。

這種策略讓訓練資料更接近測試場景,cAcc 提升明顯,尤其在 easy clutter 模式下提升約 18%,但在 medium 與 hard 模式仍表現有限,說明純合成圖仍不足以填補風格與雜訊的 domain gap。

Render

這個方法採用 Cycle-GAN 跨域風格轉換。

如上圖所示,左邊是簡單拼貼的合成結帳圖,右邊是經過 Cycle-GAN 風格轉換後的圖像,看起來更自然、更接近真實結帳場景,整體流程為:

- 對合成圖進行 Cycle-GAN 翻譯,使其風格更接近真實結帳圖;

- 使用翻譯後圖像訓練 FPN 偵測器。

這種 domain translation 策略顯著提升泛化能力,在各 clutter 模式下皆有穩定成長,證明 Cycle-GAN 能有效填補視覺風格落差,強化 cross-domain detection 能力。

Syn+Render

最後一種策略是混合資料訓練,提升樣本多樣性。

作者嘗試將 render 後的資料與原始 synthetic 合成圖混合訓練,期望透過樣本多樣性進一步提升模型泛化能力,結果顯示比單獨使用 Syn 或 Render 效果更佳。

這說明資料風格的一致性(render)與樣本組合的多樣性(syn)兩者可互補,有助於模型學習更穩健的判斷邊界。

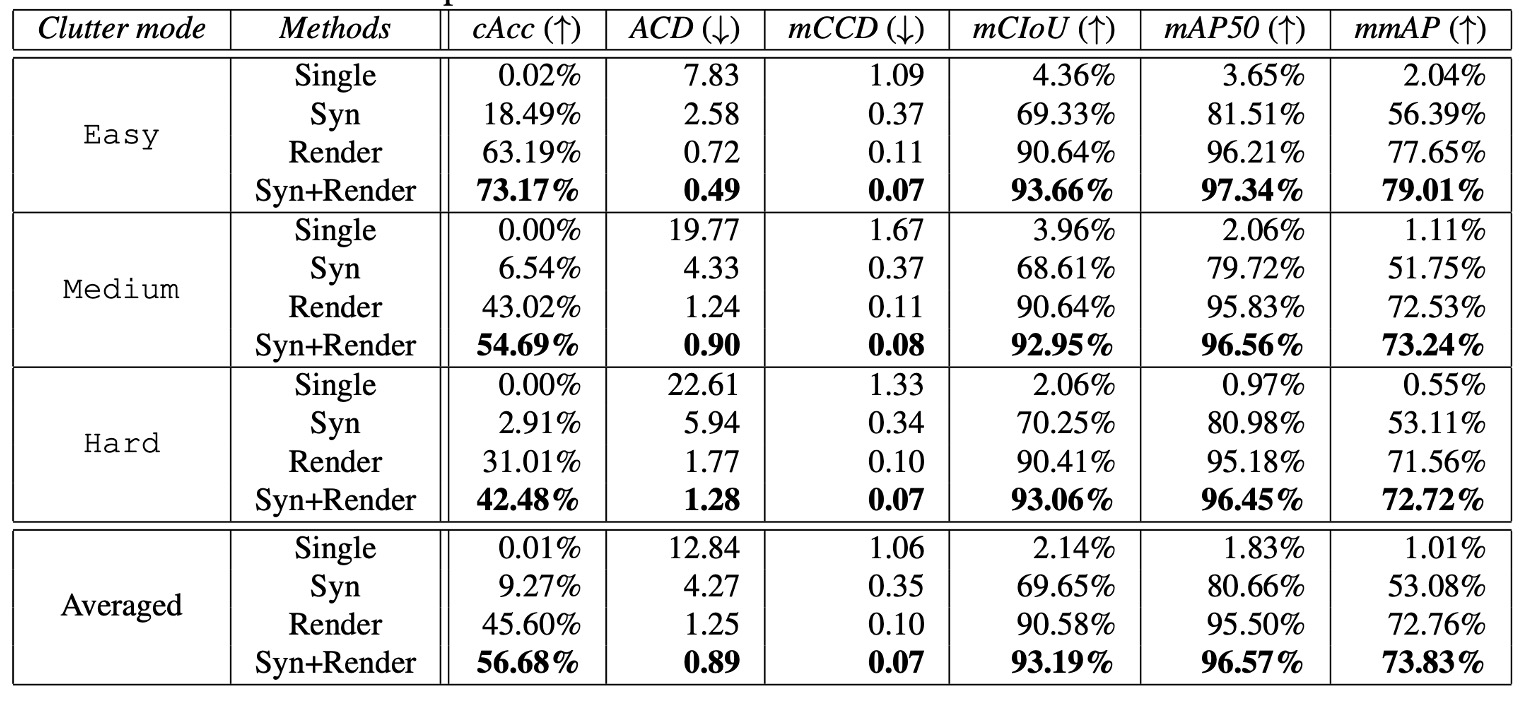

詳細評估表格

實驗同時採用:

- ACO 任務指標(cAcc、ACD、mCCD、mCIoU);

- 標準偵測指標(mAP@50, mmAP)。

訓練設定如下:

- 輸入圖像縮放最短邊為 800px;

- 使用同步 SGD,兩張圖/卡 × 2 GPU;

- 每張圖最多採樣 512 個 RoI;

- 起始學習率 0.02,60K iter 後降為 0.002;

- 各 clutter 模式中,使用 2,000 張圖作驗證集,8,000 張作測試集。

實驗結果顯示:即使是最佳 「Syn+Render」,在 medium 與 hard 模式下的表現仍未達實用水準。這表示 ACO 的難度不僅來自 domain shift,還包含堆疊遮擋、細粒度辨識與長尾分布。

儘管在 mAP 指標下表現良好(如 hard 模式下達到 72.72% mmAP),但從 cAcc 角度看仍遠遠不足,正確辨識整張圖的完整購物清單仍是一項極嚴格的任務要求。

失敗案例分析指出主要錯誤來源包含:

- 漏檢(missed detection);

- 密集排列造成遮擋;

- 細粒度商品誤辨;

- 誤判(false positives)。

這些挑戰也為後續研究指出明確方向:弱監督、多視角融合、語意對齊、樣本生成多樣性皆是未來可挖掘的切入點。

這篇論文提到所使用的架構是 FPN,但沒有說明是用 ResNet-50 還是 ResNet-101。

在另外一篇 DPNet 論文中有提到在比較中使用的架構是 ResNet-101,所以這裡我們假設是 ResNet-101。

未來研究方向

雖然本文以 cross-domain detection 為切入點建立了 RPC 的 baseline,但 ACO 任務的本質遠比單一解法更為開放與多元。RPC 資料集提供了可彈性擴展的結構與標註方式,因此也啟發了許多值得探索的潛在研究路線:

-

線上學習與動態擴充:

現實情境中,商品清單並非固定不變,新品持續上架意味著系統需要具備即時學習與增量更新的能力。如何不重訓整個模型,快速將新商品納入辨識範圍,構成一個典型的 online learning 問題。特別是 ACO 的跨域與細粒度特性讓這項任務更加困難,可能需要全新的架構與策略設計。

-

跳過偵測的清單預測模型:

一種不同的方向,是不透過 bounding box 或偵測流程,而直接從結帳影像預測購物清單,將問題轉化為一種多類別多實例的物件計數(object counting)任務。

但與傳統 counting 任務不同,ACO 涉及數百種物件、極少樣本、外觀高度相似,因此可視為一種全新形式的跨類別計數問題。

-

混合監督的學習架構:

RPC 提供了三種監督強度的 checkout 標註(list-level, point-level, bbox-level),但如何有效結合這些異質標註資源,設計一個具適應性與抽象能力的混合監督學習框架,仍是一個尚未解決的開放問題,尤其在數據收集成本極高的場域下格外重要。

-

延伸至其他電腦視覺任務的應用場景:

儘管 RPC 是為自動結帳而生,其影像與標註架構也可支援其他電腦視覺研究方向,如:

- 物件檢索(object retrieval)

- 少樣本學習(few-shot detection)

- 弱監督學習(weakly-supervised detection)

- 全監督偵測(fully-supervised detection)

特別是結帳圖中提供了完整 bounding box 與 SKU 類別標註,使其具備訓練與評估偵測模型的條件,可作為通用物件偵測任務的補充資料集之一。

結論

本篇論文發表於 2019 年,而我們回顧它的時刻已經是 2025 年。

在這幾年間,大型視覺語言模型快速發展,對圖像中商品的辨識與推理能力已有初步展現,不少人開始探索其應用於自動結帳場景的可能性。

不過目前似乎還沒有看到可行的進展,原因可能在於 ACO 問題中的細粒度辨識、遮擋處理與跨域穩定性到問題依然沒辦法被完全解決。

這也顯示出 RPC 資料集的價值:它不僅是過去的里程碑,更是未來研究的基石。希望未來能有更多研究者在此基礎上,提出創新的方法與解決方案,推動自動結帳技術的實用化。