[21.08] TOOD

錯位的終結

TOOD: Task-aligned One-stage Object Detection

延續 ATSS 的思路,我們繼續探索後續的研究。

如果你還沒看過 ATSS,可以參考我們之前的筆記:

定義問題

物件偵測是什麼?相信大家也可以朗朗上口。

它分為兩個子任務:

- 分類 (Classification):找出物件最具辨識度的部分,回答「這是什麼」。

- 定位 (Localization):精準描繪整個邊界,回答「它在哪裡」。

問題在於,這兩個任務天生帶有矛盾:分類偏重局部顯著特徵,而定位需要整體輪廓。當模型同時優化兩者時,所學到的特徵分佈往往並不一致,導致預測時容易「各說各話」。

近年單階段偵測器(one-stage detectors)嘗試用「中心假設」來統一兩者。

- FCOS、ATSS:透過 centerness 分支,讓中心附近的 anchor 分數更高,定位損失權重更大。

- FoveaBox:乾脆將中心區域定義為正樣本。

這些設計確實提升了效果,但依然留下兩個核心隱憂:

-

任務獨立:

現有方法大多維持「雙分支架構」:一個分支管分類,另一個分支管定位。

結果是兩個任務之間缺乏交流,可能出現這樣的情況:

- 分類分支說「這是一張餐桌」!

- 定位分支卻更準確地框出了一個披薩。

兩者各自正確,但組合起來卻錯了。

-

樣本分配失靈:

傳統 anchor-based 用 IoU 門檻決定正負樣本;anchor-free 則依據幾何規則(如中心區域)。

這些策略都隱含一個假設:

分類與定位能共用同一組樣本。

但事實上,最適合分類的點與最適合定位的點往往不重疊。

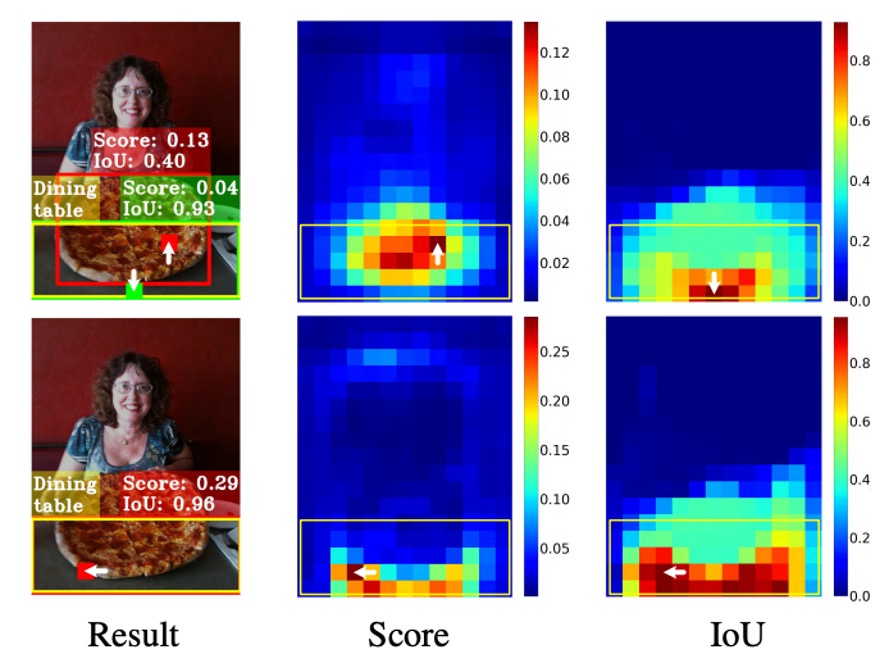

以下圖為例:

看起來最佳的定位框(綠色 patch),但是並不在物件中心,最後反而被一個分類分數較高但框得不準的 anchor(紅色 patch)壓下,在 NMS 過程中遭到淘汰。

換句話說:分類與定位這兩個任務,不僅學習方向不同,就連「應該依賴哪些樣本」也不同。

這讓我們不得不問:

- 既然兩者天生不一致,是否還能讓它們真正協調?

- 在同一個 anchor 上,能否同時得到「最準的分數」與「最準的框」?

還是說,我們一直以來的設計,其實從根本上就錯了?

解決問題

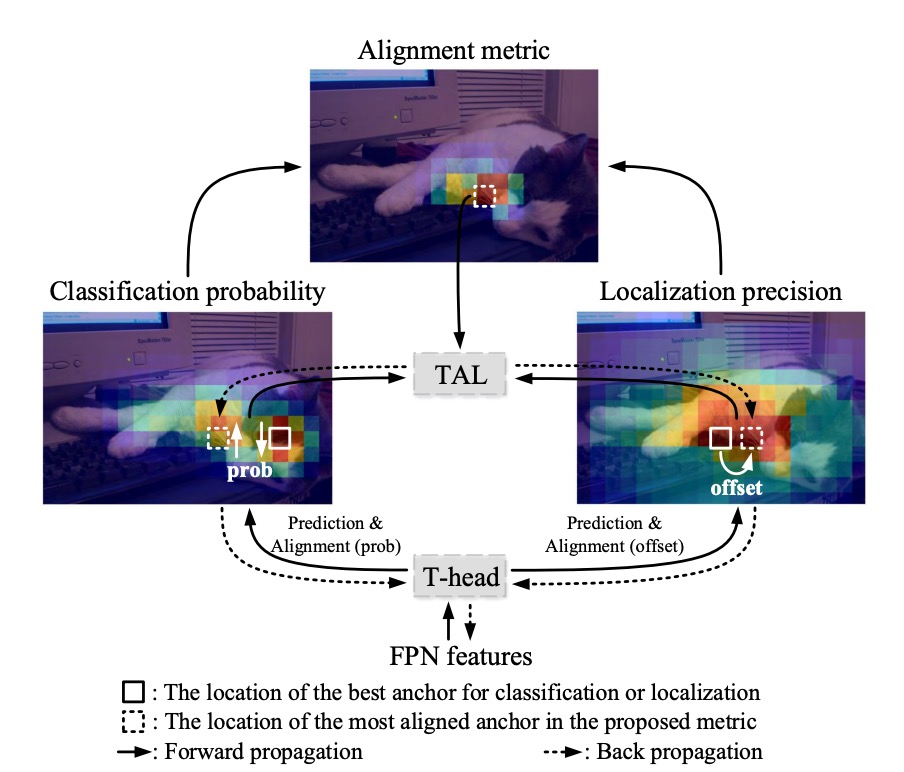

TOOD 的架構我們跟著作者提供的示意圖走一次。

在傳統做法中,FPN 輸出後直接分成兩條支流,各自預測分類與定位。結果就是,我們常常得到一個分數很高卻框不準的預測,或是一個框很準但分數不夠高、在 NMS 裡被淹沒的預測。

這裡作者的想法很直接:在預測端顯式地把這兩個分支進行「對齊」。

任務互動特徵

設 FPN 特徵為 。

TOOD 不再一開始就切分支,而是先用一條「共享幹道」把特徵表示進行轉換。

我們連續疊上 個卷積層(每層後接 ReLU),得到一疊多尺度的任務互動特徵 :

這一步的目的只有一個:讓分類與定位先看到同一個區域的特徵、同一組上下文、同一組有效感受野,而不是各自為政。

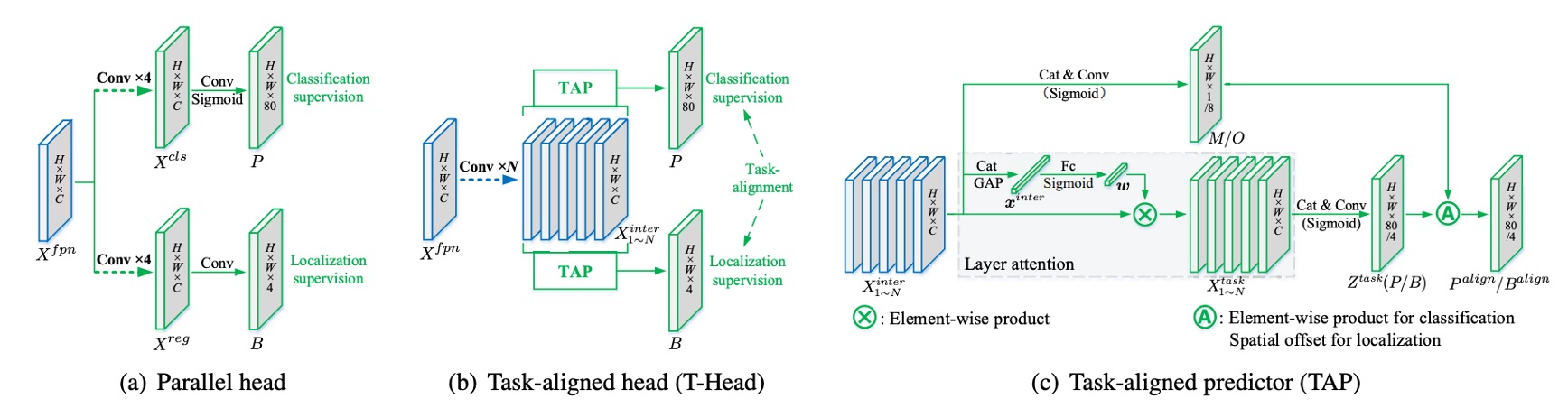

TAP 的層級注意力

但是共享會帶來摩擦:分類與定位偏好的層次其實不同。

於是我們在共享之後,用 Task-Aligned Predictor(TAP) 做一個「分工」。

做法是從 裡學一個層級注意力 ,去決定「對某個任務而言,哪幾層更該被強調」。

先把 串接後做全域平均池化得到 ,再經兩層全連接與 Sigmoid:

對於「分類」或「定位」其中一個任務,對第 層特徵做元素級縮放:

把所有 串接成 ,再經 降維與卷積得到該任務的預測張量:

由此,我們取得分類機率圖 (Sigmoid 後)與邊界回歸 。

這裡的 採 FCOS/ATSS 的「到邊界距離」表示 。

若特徵點(經步長換算)對應到影像座標 ,則重建方框為:。

到這裡,分類與定位還在同一條特徵上彼此分享資訊,但也各自拿到了自己偏好的層次。

顯式對齊: 與

只共享還不夠,作者要在輸出端把兩個任務真正扣在一起。

首先,對齊分類。

從共享的 再學一張空間機率圖 :

把它和分類機率 做幾何平均,得到對齊後的分類輸出:

直覺是: 代表「這個位置同時有利於兩個任務」的置信度。

用幾何平均而不是加權相加,能避免一方(例如極端高的 或 )單獨主導。

其二,對齊定位。

定位更直接:我們讓每條邊都去「借」附近最準的預測點。

從 學一組位移圖 ,對四條邊各給一對 位移,然後在 上做雙線性取樣:

意思是:上、下、左、右四個邊,各自可以從「離自己最近、也最準」的 anchor 取值;四條邊不必勉強用同一個點。這一步同時做到兩件事:提升回歸本身的精度,也縮短分類與定位的空間距離。

最後,還差最後一個部分:怎麼讓模型習慣這種對齊?

TOOD 設計了一把簡單的「刻度尺」 ,量測同一個 anchor 的分類分數 與定位品質(IoU) 是否同時優秀:

控制兩任務的相對重要性。

這把刻度尺有個關鍵特性:只要其中一邊不好, 就上不去。

作者把它放進兩個地方:樣本指派與損失加權。

任務對齊的樣本指派

對每個真值物件,計算所有候選 anchor 的 ,取 前 大作為正樣本,其餘為負樣本。

這一步把「兩任務一致」直接寫進了誰能當正樣本的規則裡。

從此以後,模型主要從那些「分高且框準」的例子學,學習方向自然被拉向對齊。

損失設計

直接把 當軟標籤會有數值穩定問題( 大時 會很小)。

因此,作者在論文中採實例級正規化:把同一個物件內的 縮放到一個合理的範圍,且保留不同物件之間「定位誰更準」的相對關係。

做法是令同一實例內的最大 等於該實例的最大 IoU:

這樣「困難物件」(整體 都偏小)不會被系統性忽略,同時又不會讓大 把學習推入飢餓狀態。

-

分類損失

把正樣本的 BCE 標籤由 1 換成 ,並加入類似 Focal 的難例調節( 為指數):

當正樣本裡越不對齊( 大)者權重越高;負樣本裡分數低者被抑制,把焦點放在難負例。

-

定位損失

對正樣本,用 當權重聚焦在高品質的框上,以下以 GIoU 為例:

總損失為兩者相加(可依實作加入係數):

這套指派、加權機制,就是 Task Alignment Learning(TAL)。

討論

以下所有結果都在 MS COCO 2017 上做:

在 trainval135k(115K) 訓練、minival(5K) 做消融,最後在 test-dev 報主結果;度量是 COCO AP。

模型架構一律是 Backbone → FPN → Head,用 單一 anchor/位置(和 ATSS 一樣),預訓練主幹包含 ResNet-50/101、ResNeXt-101-64×4d。T-head 的互動層數設為 ,分類的焦點參數 。

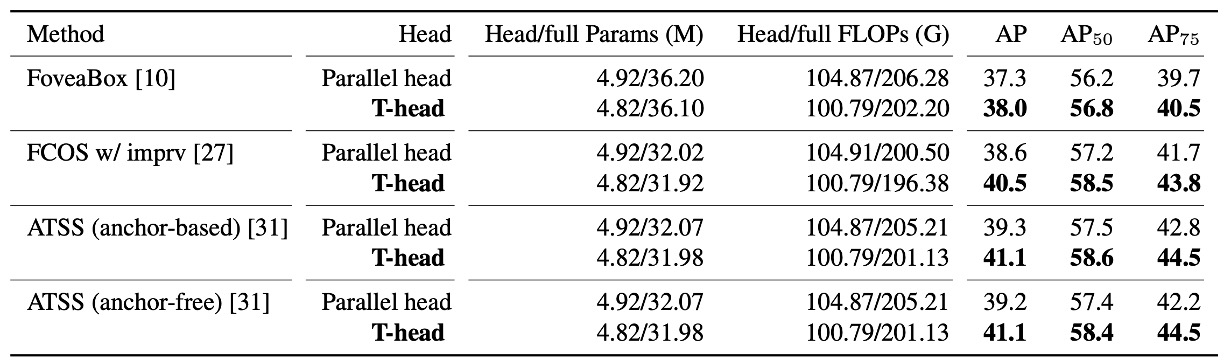

T-head 值不值得換?

作者先把 傳統平行雙頭 換成 T-head,其他條件不變,在多個一階段底座上做 A/B test。

結果很明顯:T-head 在更少參數與 FLOPs 下,帶來約 +0.7 到 +1.9 AP 的穩定提升。

這一張表要讀到兩層意思:

- 單用 互動共享 → 層級分工 → 輸出端對齊 的頭部設計,本身就夠很不錯。

- 提升是一致而非偶發,顯示這個「先互動、再對齊」的方法具有可遷移性。

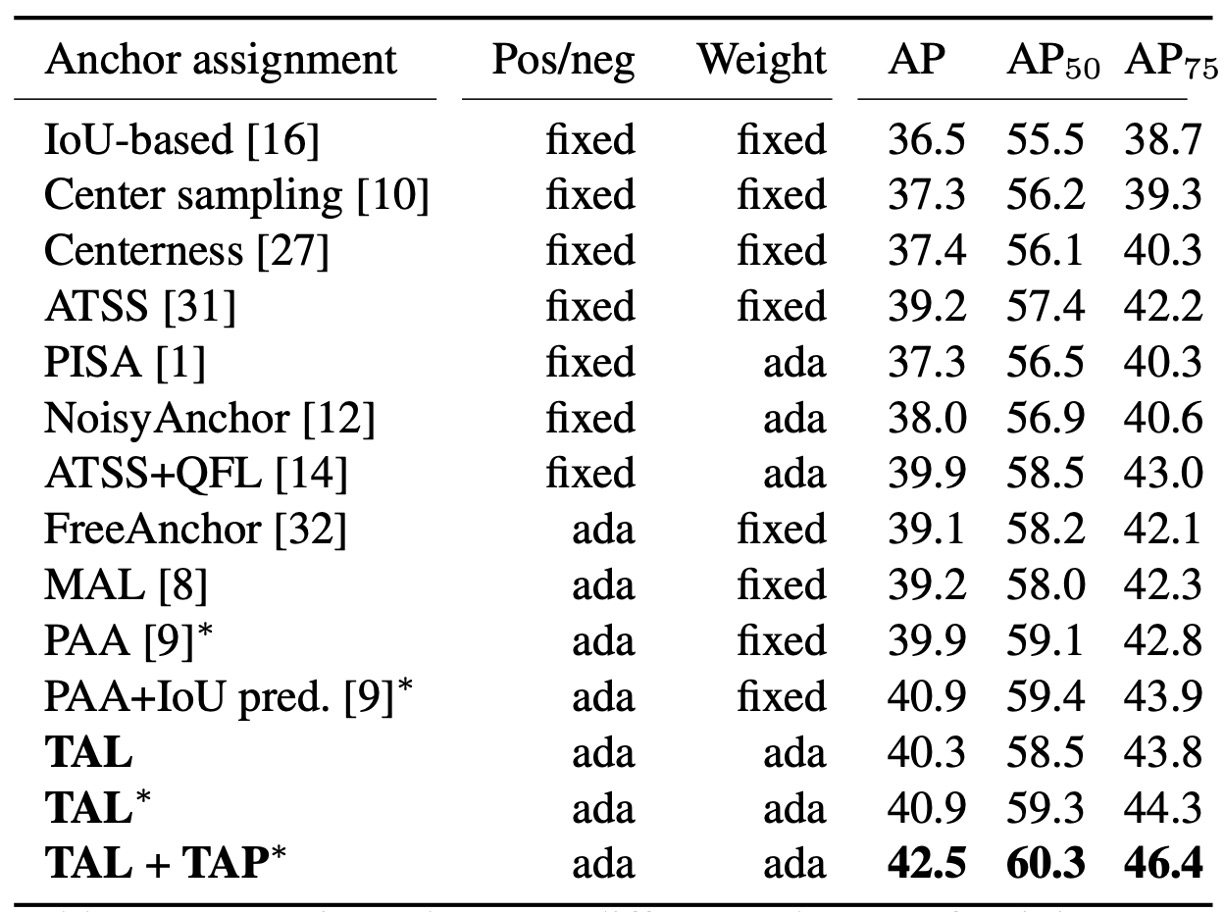

TAL 效果測試

接著是樣本指派的部分,作者測試固定式(幾何/IoU 規則)與 自適應式(學習式)方法。

TAL 的做法是用:。

這把刻度同時決定 正負指派(Top-)與 正樣本權重 。

實驗結果顯示:TAL 系列在同級條件下拿到更高 AP;而且當你在 TAL 內加入我們的 TAP(相當於多了「會分工的頭」),表現再往上疊到 42.5 AP(上表的 “+TAP” 行)。

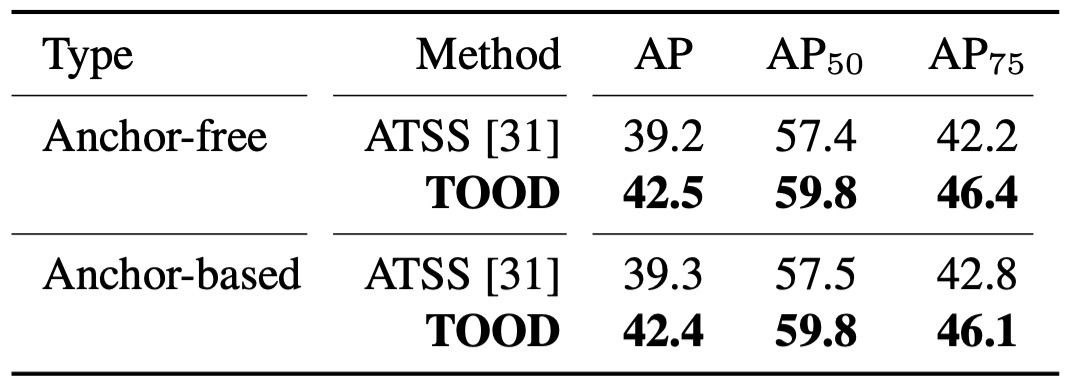

完整體 TOOD

當 T-head + TAL 一起上場,作者同時驗證 anchor-free 與 anchor-based 兩個版本:42.5 AP vs. 42.4 AP,幾乎一樣好。

和 ATSS 相比,整體約 +3.2 AP;而在更嚴格的 AP 指標上,提升約 +3.8,這個訊號直接對應到方法論裡強調的:

- 當分數對齊定位,框的品質會更好。

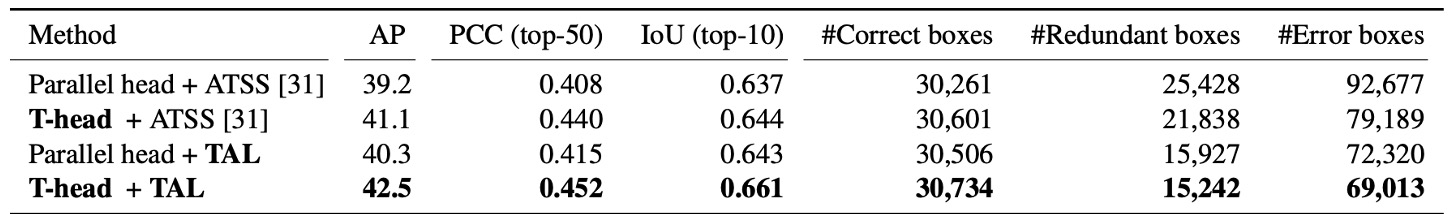

此外,TOOD 的總提升(+3.3 AP)大於「T-head + ATSS」(+1.9)與「Parallel head + TAL」(+1.1)兩者的相加。換句話說,頭的互動/對齊 和 TAL 的學習規則 是互補的:只有兩者一起,對齊才會徹底。

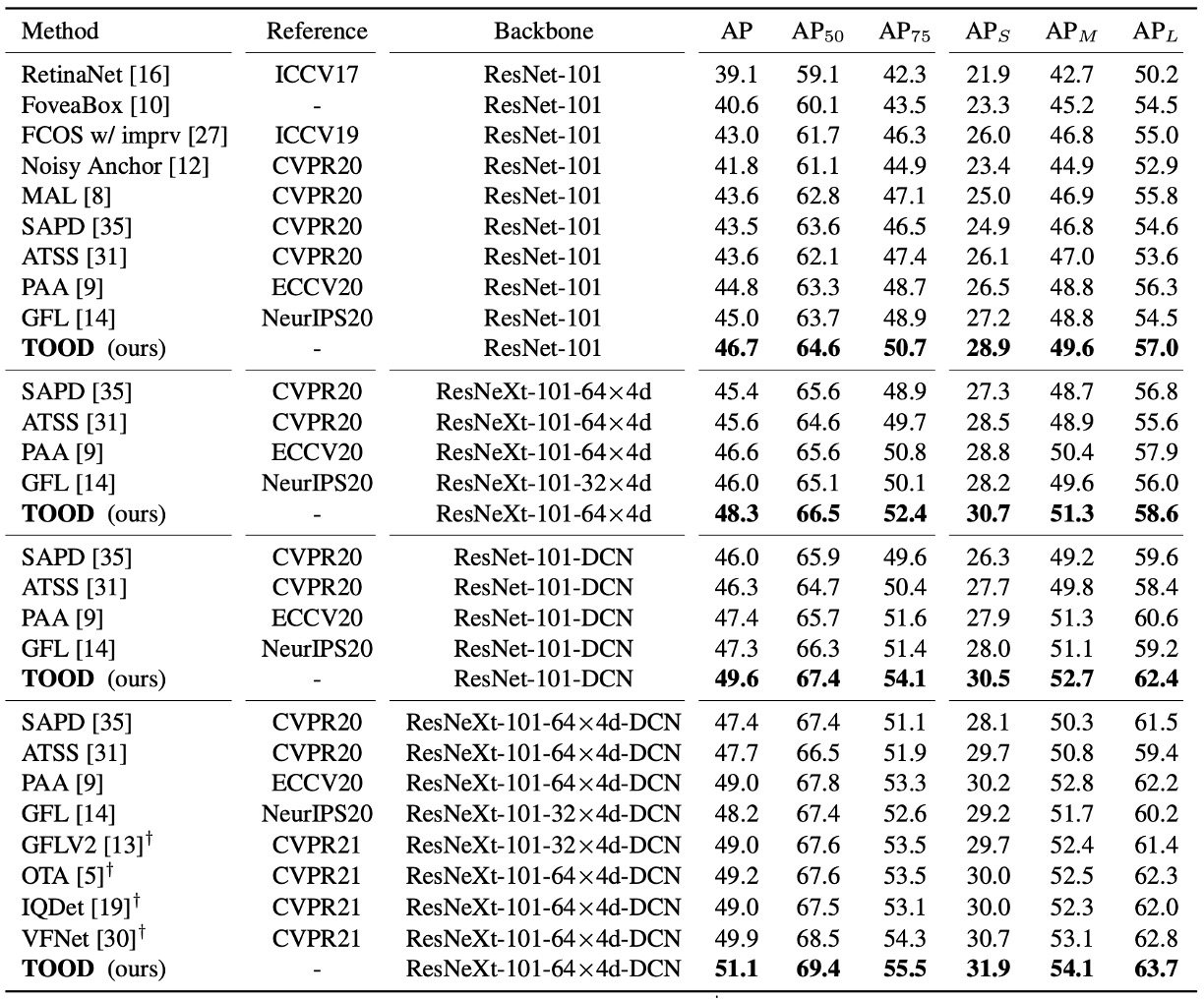

和 SOTA 比較

在 test-dev、單模型單尺度測試、2× schedule(24 epochs)、scale jitter 480–800 的共同規格下:

- ResNet-101:46.7 AP;ResNeXt-101-64×4d:48.3 AP。

- 相比 ATSS,大約 +3 AP;相比 GFL,約 +2 AP。

更有意思的是論文把 DCN 放在 head 塔的前兩層,TOOD 的提升是 (+2.8 AP),而 ATSS 是 (+2.1 AP)。

這表示 TOOD 的對齊設計,讓 DCN 的自由形變能被更有效利用。

「對齊」真的發生了嗎?

作者做了兩個量化觀察:

-

不做 NMS 的情況下,針對每個實例取 前 50 個分類最有信心的預測,分別對「分類排名」與「定位排名」計算 PCC(皮爾森相關係數),同時計算 前 10 名的 IoU 均值。

實驗結果顯示:加了 T-head 與 TAL 之後,PCC 與 IoU 都上升,代表「分高」與「框準」變得更同步。

-

做了 NMS 後統計 正確框(IoU≥0.5)/ 冗餘框(IoU≥0.5)/ 錯誤框(0.1<IoU<0.5) 的數量:正確框增加、冗餘/錯誤顯著下降。

最後把這些「對齊度」的指標和 AP 放在一起看,總增益 約 +3.3 AP。

錯位如何被改善?

最後,作者給了一組可視化例子:傳統方法裡,中心附近常有高分卻不準的框,真正準的框被壓掉;TOOD 之後,高分與準確框重合,多餘的框消失。這其實就是在方法論裡的兩張地圖在發揮作用: 把不一致的位置降溫, 讓每條邊往最準的鄰居挪半步,最後 NMS 的決策自然乾淨。

結論

TOOD 把長久存在的分類與定位的錯位問題,以一條乾淨俐落的路徑加以解決:

先在 T-head 中讓兩個任務共享視野,再透過層級注意力完成分工。最後以 (分類對齊)與 (定位對齊)將輸出緊密扣合,並藉由 將「樣本指派」與「損失設計」統合起來,迫使模型養成「分數高=框要準」的習慣。

這樣的設計不僅在 COCO 上達到 51.1 AP(DCN 設定),更在 AP 等嚴苛指標上展現顯著提升,印證了本文的主張:

- 對齊,會換來更準的框。

然而,它也帶來一些代價:分支與雙線性取樣讓實作稍顯複雜,超參數雖具語意卻仍需依資料分佈調整,而在小物件密集或高噪環境下,Top- 的指派也可能陷入局部最優。此外,當任務擴展至 segmentation 或 pose 時,如何在「共享與分工」間保持平衡,仍是需要進一步思考的挑戰。

在影響層面上,TOOD 與同時期的 OTA/SimOTA 一起,把「分數 × 定位品質」奠定為正樣本指派的主流語法,並推動品質感知分類在一階段檢測器中成為標配。它提出的「先共享、後分工」設計也被不少框架吸收,與 DCN、可學位移結合的設計,在 TOOD 之後找到了更精準的應用場景。

現在(2025 年),它依然在產線與開源框架裡作為基礎設施存在,Task-Aligned 的指派與加權已經是許多模型不可或缺的選項,而其設計哲學更滲透進各式 YOLO 與一階段器的演進中。即便在 DETR 類的集合匹配逐漸成熟的今天,TOOD 的對齊思路依舊是高效且穩健的工程解法。