[22.07] H-DETR

靜默查詢的反叛

在 DETR 的世界裡,大多數查詢被分派去分類,被命令沉默。

哪怕它們也靠近了真相......很抱歉,真相只有一個,其他的不算。

定義問題

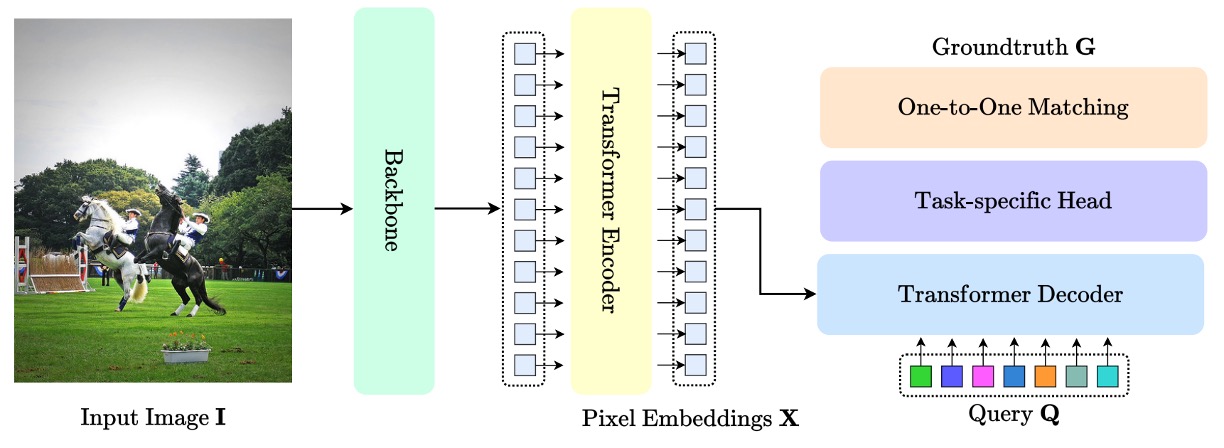

自從 DETR 開啟將 Transformer 引入目標偵測的先河後,DETR 架構便迅速成為視覺領域中一個具指標性的標準結構,如下圖所示:

其中,最核心的貢獻,在於摒棄 anchor、proposal、NMS 等手工設計的組件,將目標偵測問題重新表述為一個「查詢對應目標」的匹配任務。

這種設計方式不僅簡化流程,也提升了整體架構的可遷移性與泛化性,進而延伸出一整套對應的生態系,在 2D 偵測、3D 感知、姿態估計、視覺追蹤、分割任務等各種任務中獲得廣泛應用。

這條路線的發展,也促使研究者持續優化其各項模組:有的重新設計 Transformer 結構,如 Deformable-DETR 引入可變形注意力解決小物件偵測與收斂速度問題;有的探索更高效的 query 表示,如 DAB-DETR 與 DINO 系列以 denoising query 改善匹配穩定性。

但無論是哪一類架構,其學習機制多數仍建立在 DETR 所奠定的「一對一匹配」基礎上:每一個 ground truth 只能被分配給唯一的查詢,這也是其去除 NMS 的關鍵條件之一。

然而,這種一對一分配策略在訓練過程中也帶來不容忽視的瓶頸。

以常見的 COCO 資料集為例,單張圖像平均僅有不到 30 個標註框,但模型往往會產生 100 到 300 個查詢。在這樣的分配制度下,絕大多數查詢最終只能被當作「背景」,接受分類損失的監督,而無法參與到 bounding box 的回歸學習。

這意味著模型訓練期間的大部分查詢,其學習信號是極其有限的。儘管在推論時,這些查詢可能仍有機會輸出預測,但它們在訓練階段的學習空間早已被約束。

更進一步來看,這種分配限制也壓抑了模型探索潛在正樣本的能力。

即便某些查詢與某個物件具有良好的位置對齊,也因為已被其他查詢「佔用」,而被排除於回歸學習之外。這不僅降低了訓練樣本的使用效率,也限制了查詢對空間特徵的學習能力,導致訓練速度慢、正樣本擬合差、資源利用率低等一系列問題。

儘管現有的改進方法如 DN-DETR 或 DINO-DETR,試圖透過「加入噪聲查詢」的方式補強正樣本監督,但其核心目的在於匹配穩定性,而非訓練效率,且多數需額外設計 noising scheme 或調整查詢格式,擴展到其他任務時亦不夠通用。

所以,問題來了:

我們能不能在保有 DETR 匹配優點的同時,釋放閒置查詢的潛能、擴大正樣本監督範圍?

解決問題

在 DETR 的原始設計中,每張圖片會產生一組「查詢(query)」向量,這些查詢經過解碼器處理後,分別輸出一組預測框與對應的分類機率。最後,這些預測會與 ground truth 做一對一的匹配,選出「最適合描述某個物件的查詢」,再根據這些匹配來計算損失。

H-DETR 所提出的改動,並不是打破這個一對一機制,而是額外補上一條「旁支」,讓更多查詢也能參與學習過程。

具體做法是讓模型同時訓練兩組查詢:一組維持原本的一對一監督邏輯;另一組則採用「一對多」的監督方式,也就是每個 ground truth 可以對應多個查詢。這樣,原本那些「被浪費」的查詢,也能在訓練時靠近標註框、學習如何擬合正樣本。

主要分支:一對一監督

首先,對第一組查詢 ,我們使用標準的 DETR 訓練流程:

- 查詢經過 層解碼器後,分別得到 組預測 。

- 每一層的預測都與 ground truth 進行 Hungarian Matching,選出最佳對應關係。

- 損失函數如下:

其中 為標準的 DETR 損失,包括三部分:

- 分類損失(Classification Loss)

- 邊界框的 回歸損失(Localization Loss)

- GIoU 損失(Generalized IoU Loss)

這一條分支,就是維持原本 DETR 精簡推論流程的核心。

輔助分支:一對多監督

另一條分支則是創造更多「可以靠近真實目標的機會」,透過以下操作:

- 再產生一組查詢 ,用於進行一對多學習。

- 我們將 ground truth 重複 次,得到增強後的目標集:

- 對於每一層預測 ,都與 執行匹配,得到損失:

這條分支不會干涉主幹查詢的推論,純粹用來提升訓練效率與學習強度。

總損失與實作細節

整體訓練損失為:

其中 為權重係數,用來平衡兩條分支的重要性。

為了讓兩組查詢在計算圖中能夠並行處理,H-DETR 採用 masked multi-head attention,避免查詢之間互相干擾。這讓輔助分支幾乎不產生額外訓練成本。

最後,在推論階段,H-DETR 會完全忽略一對多分支,只保留主幹分支的預測輸出。這表示 H-DETR 維持了 DETR 架構原有的簡潔性:無需使用 NMS,僅用查詢輸出即完成偵測。

更多形式的混合監督

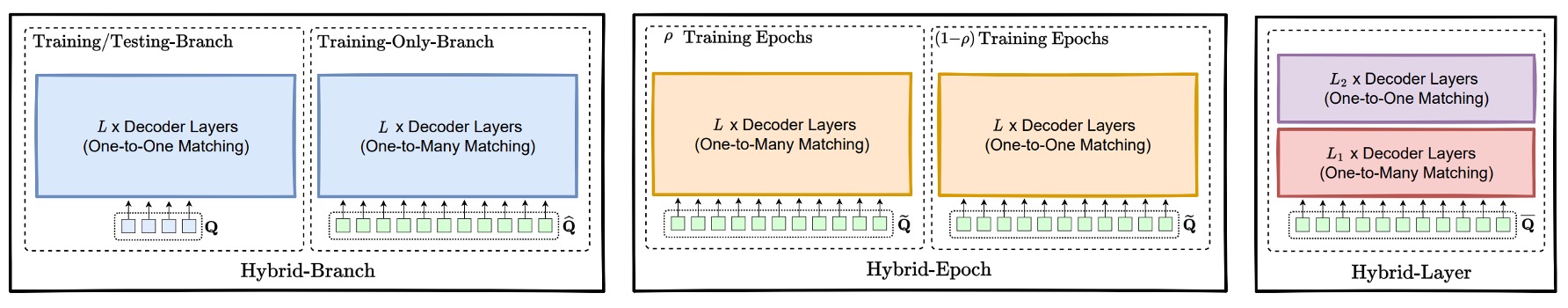

除了「雙分支」的訓練架構外,H-DETR 還提出兩個進一步的變體,分別在訓練的「時間維度」與「層級維度」上實現監督策略的動態切換。

-

Hybrid Epoch Scheme:隱性的階段切換

這個版本不像分支方案需要兩組查詢,而是只使用一組查詢 ,但根據訓練的「階段」決定匹配方式的不同。

- 前期(ρ 百分比的訓練 epoch):使用「一對多」匹配,也就是讓每個 ground truth 重複 次,形成增強後的標註集合 ,並與查詢預測 進行配對。對應損失為:

- 後期(剩下的 (1−ρ) 百分比 epoch):切回「一對一」監督,改以原始標註 進行匹配,損失為:

這種設計背後的想法,是在訓練初期透過大量監督信號幫助查詢快速貼近標註框,等模型學會基礎定位能力後,再收斂到原本一對一機制所要求的「查詢獨佔性」。

在推論階段,這個方法仍僅保留一對一的查詢輸出,因此延續 DETR 架構的簡潔性。

-

Hybrid Layer Scheme:層級內部的監督切分

這個版本同樣使用單一查詢集合 ,但不是根據 epoch,而是根據 decoder 的「層數」來切換監督機制。

- 前 層 decoder:採用「一對多」監督,將每層的預測 對應到重複過的標註集合 :

- 後 層 decoder:切回「一對一」監督,損失如下:

這種設計的直覺很清楚:前半段層級先「暖身」,幫助查詢透過密集監督與目標接近;後半段則回歸一對一,強化獨立預測能力與推論一致性。

整體訓練損失為兩者相加:

這也讓模型能在「層級深度」上取得監督密度與推論一致性的折衷。

這兩種策略相比原始的雙分支架構,實作上更加簡單、不需額外查詢參數,但仍能提供額外正樣本監督。H-DETR 的設計核心正是在於:在不破壞 DETR 推論簡潔性的前提下,提供模型更多訓練資訊,以提高收斂速度和模型穩定性。

討論

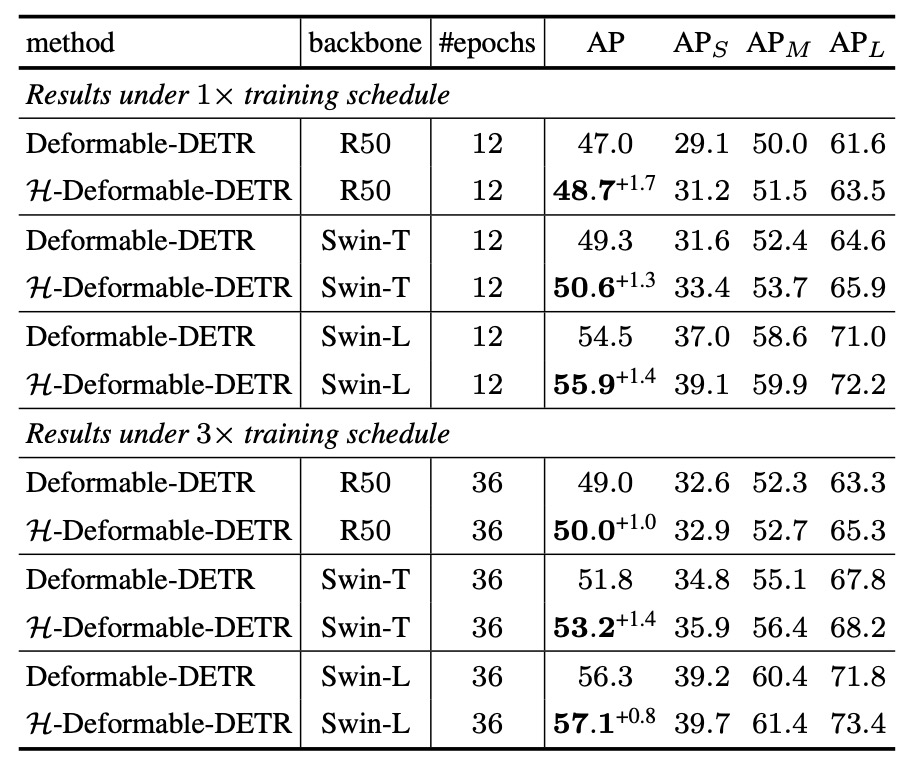

作者首先聚焦於檢驗 H-DETR 是否能有效提升既有 DETR 架構的偵測能力。

以 COCO 和 LVIS 兩大資料集為基礎,評估改良後的 H-Deformable-DETR 模型在不同 backbone 與訓練長度下的表現。

COCO Benchmark

根據實驗結果,H-Deformable-DETR 在 COCO 驗證集上,針對不同規模的 backbone(包括 ResNet-50、Swin-T、Swin-L)與訓練週期數(12 或 36 epoch),均展現出一致性的性能提升。

以 Swin-T 為例:

- 在 12 個訓練 epoch 下,則從 49.3% 提升至 50.6%。

- 在 36 個訓練 epoch 下,AP 從 51.8% 提升至 53.2%。

這樣的結果顯示:即使不改動推論架構、僅調整訓練期間的監督策略,也能為 Deformable-DETR 帶來可觀增益,且不依賴特定 backbone 規模或訓練長度,泛化性良好。

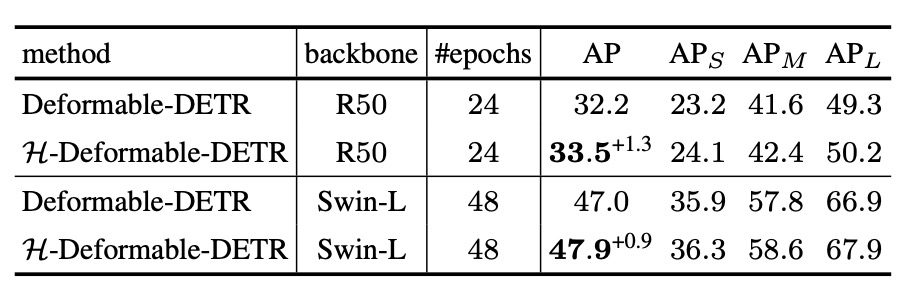

LVIS Benchmark

接著來看 LVIS 的實驗結果,這是一個包含數千類別、極度長尾分布的資料集,用以驗證 H-DETR 在大規模與低頻類別上的泛化能力。

儘管 LVIS 的任務難度遠高於 COCO,H-DETR 在這裡仍維持了平均 +0.8 ~ +1.0% 的提升幅度,顯示其一對多監督策略對於提升「少數樣本」的學習效果仍具實質助益。

SOTA Benchmark

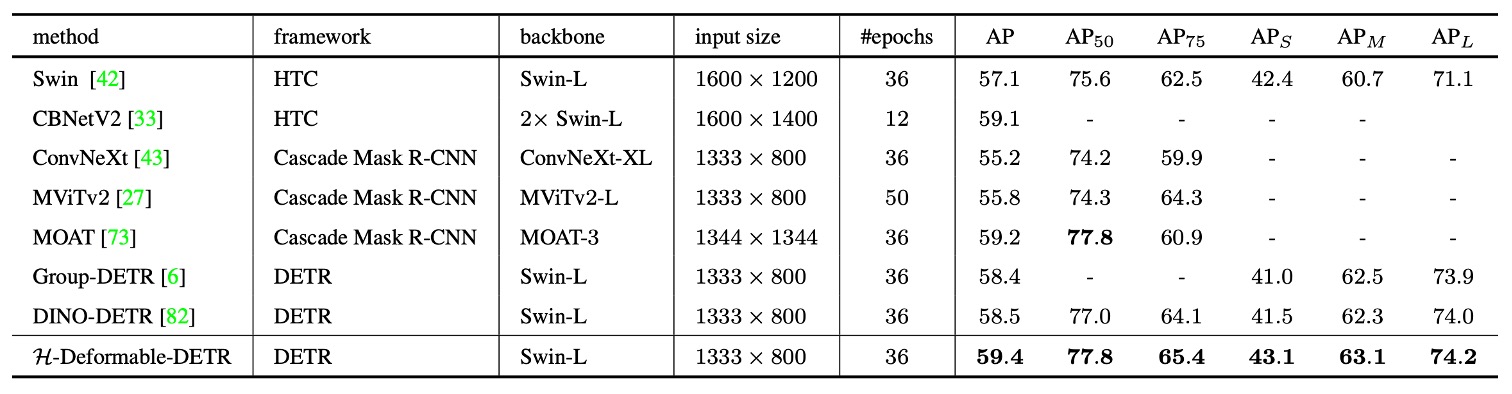

作者亦將 H-Deformable-DETR 與近期代表性 SOTA 方法進行系統級比較,結果如上表。

所有模型皆採用單尺度(single-scale)推論,並選擇參數規模相近的 Swin-L 作為 backbone,以確保公平性。

在整體比較中,H-Deformable-DETR 在 COCO 驗證集上達到 59.4% AP,超越了包含 DINO-DETR 在內的多個強大基線方法。

這項結果顯示:H-DETR 提出的混合匹配策略,即便在加入其他增強技巧後,仍可與當前最強架構抗衡,甚至取得領先。在保持 DETR 架構簡潔、無需後處理的前提下,取得此等表現,強調了訓練監督機制本身對於學習效率與最終性能的重要性。

消融實驗

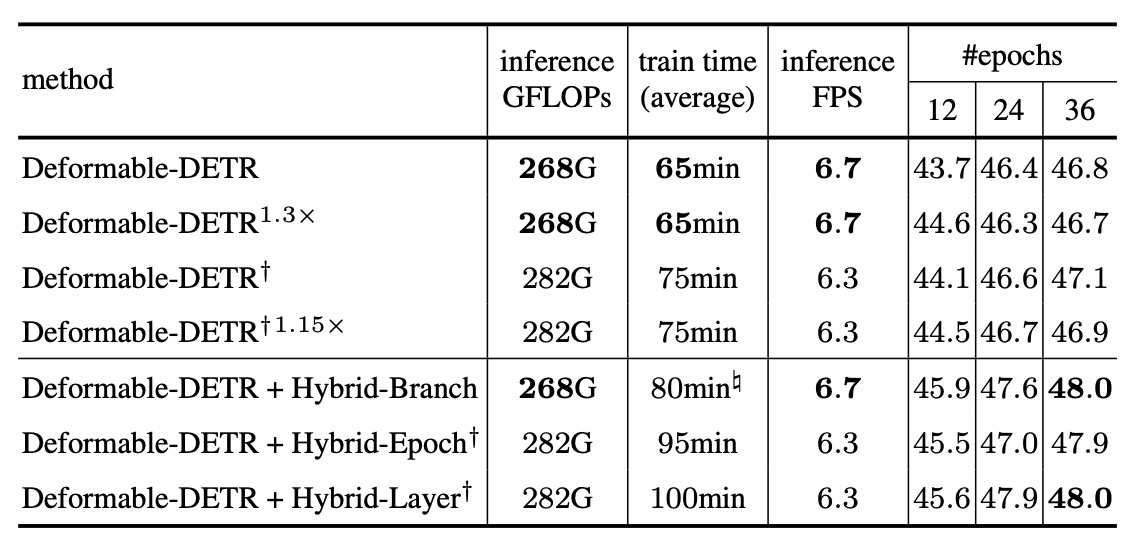

我們看一下不同混合架構的表現,其他實驗請讀者自行翻閱原始論文。

這組實驗設計時,作者特別做了以下兩項設定來確保公平性:

- 三種策略皆導入與 baseline 相比 6 倍的正樣本數。

- 三種策略皆使用 總計 1800 個查詢。

此外,表格中亦標註了不同額外註記的數據來源:

- † 記號:該方法在 訓練與推論階段皆使用 1800 個查詢。

- # 記號:該時間是在使用 優化後實作(如 GPU 上匹配) 的情況下測得,細節見 supplementary。

以下是幾個關鍵觀察:

-

Hybrid Branch 在整體表現上最為均衡:

- 擁有最佳的準確率提升。

- 訓練時間相對可控(約僅比 baseline 多 7%)。

- 在推論 FPS、FLOPs、記憶體成本上亦表現穩健。

-

Hybrid Epoch 因為要在不同階段切換訓練策略,導致訓練過程較長,儘管準確率仍有顯著提升,但訓練時間偏高,對於應用端而言成本較大。

-

Hybrid Layer 在效能與準確率間取得某種平衡,但整體來說略低於 Hybrid Branch。

結論

DETR 的關鍵創新在於將物件偵測轉化為查詢匹配問題,雖簡化了推論流程,卻也導致訓練效率低落。

H-DETR 精準地針對這個問題提出修補:透過訓練端引入多對一監督,提升學習效率,同時保留一對一推論的語意一致性與架構簡潔性。這種設計具備三大工程優勢:推論零改動、成本可控、模組化易整合,對任何使用查詢機制的任務都有高度遷移潛力。

相關資訊可以參考 H-DETR 的 Github 主頁,有興趣的讀者可以試試看: