[20.06] GFL

融合的焦點

Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection

這個方法反覆出現在近年的物件偵測系統中,我們把握時間來看一下它的核心概念。

定義問題

在物件偵測裡,我們始終在追兩個分數:

- 分類分數:這個框裡「是什麼」?

- 定位品質:這個框「準不準」?

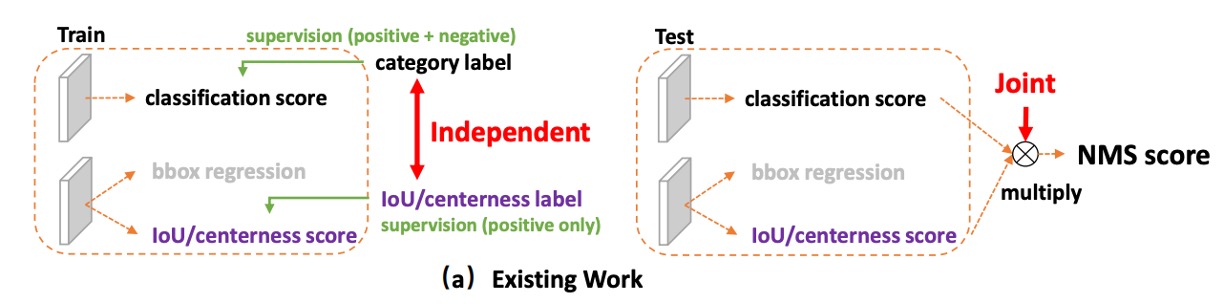

主流的一階偵測器(dense / one-stage)習慣把兩件事分開學:分類一個分支、品質(例如 IoU 或 centerness)再一個分支。

等到推論階段,就把所有候選框拿去做 NMS 排序,我們把兩個分數直接相乘來當最終得分,用它來決定誰可以留下來,作為最後的預測結果。

為什麼要「乘」?

因為直覺上,我們希望「要不就分類高、要不就定位高,最好兩個都高」。

乘法在 0 ~ 1 的分數空間裡,能把任一邊的低分快速拉低總分,看起來很合理吧!

但這裡埋了兩個結構性問題:

-

訓練與推論的不一致:

訓練時,分類與品質分支彼此獨立,模型從未被明確要求「兩者的乘積要好」;到了推論,卻突然用乘積來排序。 如果模型有知,肯定會大聲嚷一句:這跟講好的不一樣啊?

-

負樣本的干擾:

品質分支通常只對正樣本監督,背景或負樣本沒有明確約束。

結果導致有時候背景框的品質分數會莫名其妙地很高:

- 即便分類分數偏低,只要品質分數偶爾飆高,乘積後的最終分數仍可能擠進前列,把正樣本排擠掉。

- 在密集錨點/位置全面採樣的情境下,這種「排序錯位」會被放大,直接傷到 NMS 的最終決策。

問題還不僅這些,我們對邊界框本身的表示也有疑慮。

長年以來,大家把框當成「確定座標」,但現實世界卻充滿不確定性:邊界模糊、遮擋、標註者差異等,用單一點去描述,顯得過於死板。

之前有人引入 高斯分佈,讓模型學一個平均值加一個方差,至少能表達「不確定度」。但高斯分布天生對稱、形狀單一,碰到真實資料裡偏斜、長尾、甚至多峰的情形,就顯得力有未逮。

於是我們又卡住了:

- 分數層面:分類與定位品質各說各話,訓練目標與推論排序對不上,還時不時被負樣本亂入干擾。

- 框的表示:不是過度確定,就是過度簡化,很難忠實反映資料裡真正的分布形狀。

我們能不能讓「分類」與「品質」說同一種語言,從一開始就對齊訓練與推論?

能不能不預設框分布長什麼樣,而是讓模型直接學到「更通用、更靈活」的分布表示?

解決問題

在開始說明本論文的方法之前,我們先複習一下小時候學過的 Focal Loss。

想看 Focal Loss 的細節,可以參考我們之前的筆記:

Focal Loss

在一階物件偵測中,分類器面對的第一個挑戰就是樣本極端不平衡。

大多數的候選框都是背景(negative),真正的前景(positive)反而極少。這會導致傳統交叉熵傾向被「一大堆很容易分的背景樣本」主導,模型雖然能很快把背景判對,但卻無法好好學會那些真正困難的前景樣本。

Focal Loss 的設計目標就是:

抑制容易樣本的貢獻、凸顯困難樣本的影響。

它透過在損失函數前加上一個「動態縮放因子」,讓「被模型高度自信判對」的樣本貢獻接近於零,反之「模型不確定/容易出錯」的樣本,才會被強化。

形式為:

其中:

- :模型預測屬於正類的機率。

- :真實標籤。

- :控制「容易樣本」被壓制的強度。

這套機制的關鍵,在於它不是僅僅處理二元的 ,而是為後續的擴展到連續標籤()奠定基礎。換言之,當我們不再把樣本分成單純的「對 / 錯」,而是考慮更細緻的定位品質時,Focal Loss 的「聚焦難例」精神依然能被完整保留下來。

Quality Focal Loss

在理解了 Focal Loss 的聚焦機制之後,我們可以進一步思考:

在物件偵測中,輸出一個框除了要回答「這是什麼類別?」之外,還要回答「這個框畫得有多準?」。

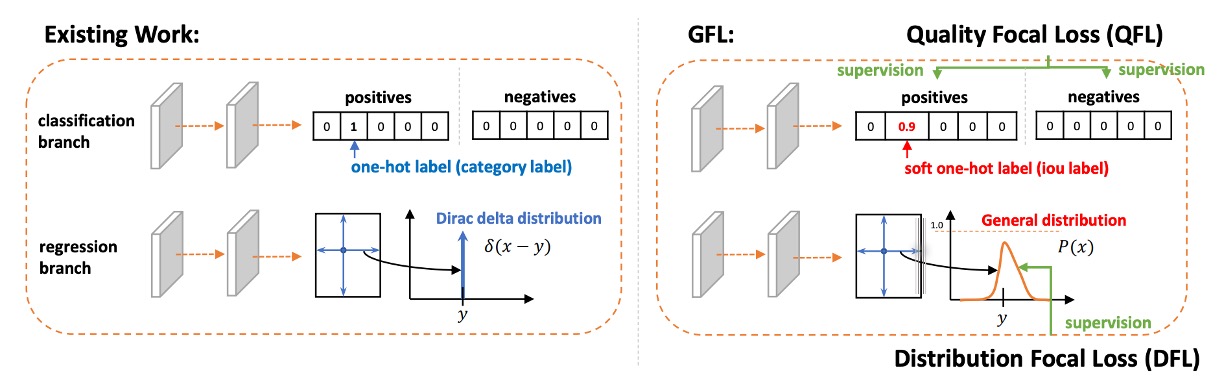

傳統的做法是把分類分數與定位品質分數分開學習,最後在推論時再相乘。

然而我們剛才也說過了,這種「事後硬湊」的方法,訓練與推論之間存在著不一致:訓練時學的是分類,推論時卻要用分類死與品質的組合,兩者的分工並沒有真正協同。

為了解決這個問題,作者提出了 Quality Focal Loss (QFL)。

其設計理念是:從一開始就讓模型學會「分類 × 品質」這個合成分數,而不是事後再拼湊。

方法上,作者首先引入連續標籤。

-

在真實類別 的那一維上,標籤不再是單純的 或 ,而是候選框與 GT 的 IoU 值,即 。

- :表示不是該類別或品質為零。

- :表示完全正確且高品質。

- 介於其間:代表該框部分正確、品質有限。

-

負樣本的所有類別標籤仍然是 (品質 = 0)。

-

模型的輸出是對應類別的 sigmoid 機率 。

損失函數形式上,QFL 透過兩個步驟來達成目標:

將原本的二元交叉熵(BCE)拓展為完整 BCE,並將 Focal 的調制因子替換成「與標籤距離的連續版本」:

特性:

- 當 時, 取到全域最小。

- 為「連續版聚焦因子」:輸出與標籤偏差越大,懲罰越重。

- 若 且選擇合適的 ,則會退化回原始 Focal Loss 的型態。

QFL 方法在模型輸出的 已經同時包含分類與品質的融合訊號,因此在推論中,排序與 NMS 可以直接使用 ,大幅減少不一致性。

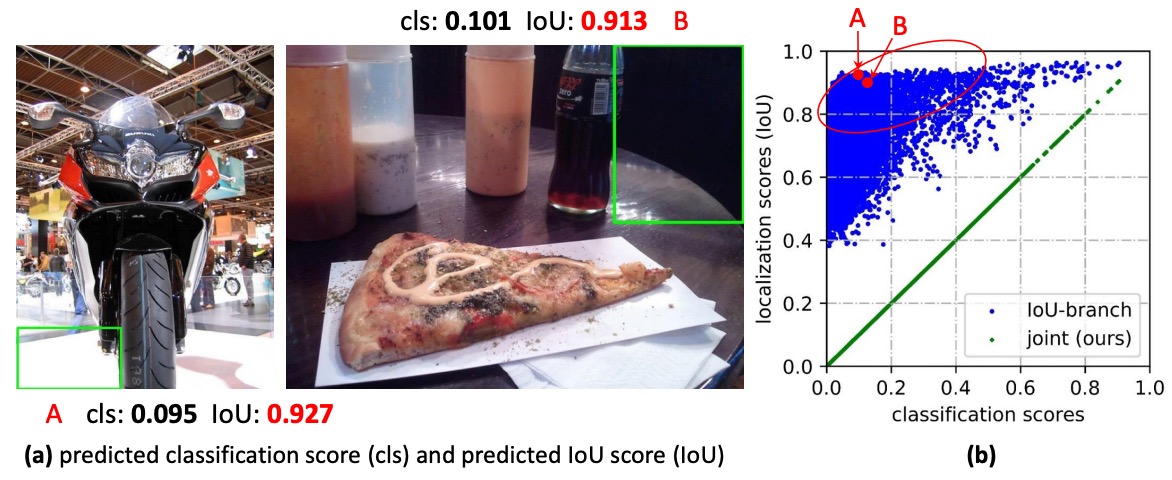

我們來看個例子吧:

假設我們在訓練一個「狗」的偵測器,對應類別是 dog。

現在有一張圖裡,候選框(proposal)和真實框(GT)的 IoU 不同:

- 候選框 A:IoU = 0.9(幾乎完美,品質非常高)

- 候選框 B:IoU = 0.4(大致對,但位置偏差比較明顯)

- 候選框 C:IoU = 0.0(完全沒對上,是背景)

-

傳統 Focal Loss (FL)

在 FL 裡,標籤 只能是二元:

- A →

- B → (雖然 IoU 只有 0.4,但仍算「正樣本」)

- C →

模型只學到:A 和 B 都一樣是正類,C 是負類。 也就是說,模型並不知道「A 比 B 好太多」,因為訓練訊號沒有這個資訊。

-

Quality Focal Loss (QFL)

在 QFL 裡,標籤 不再是 ,而是候選框對應的 IoU 值:

- A →

- B →

- C →

這時候,模型輸出 會直接被訓練成「接近 IoU」的數字:

- A 應該學到

- B 應該學到

- C 應該學到

換句話說,模型輸出的「分類分數」同時包含了「是不是狗」和「畫得有多好」。

損失函數的作用以候選框 B 為例:

- 真實標籤

- 模型第一次預測

此時:

- 這個聚焦因子會提醒模型: 「你跟真實值還差 0.3,要修正」。

- 而括號內就是 BCE,負責把 拉向 。

所以最終 會慢慢收斂到 真實 IoU 值,而不是只學「有狗/沒狗」。

Distribution Focal Loss

到這裡,我們已經讓分類與品質在 QFL 裡合而為一。

接下來,剩下的另一個問題是:框的位置回歸。

傳統做法裡,每一個邊(左、右、上、下)的偏移量,都是直接回歸成一個數字。

這樣等於在告訴模型:

「正確答案只有一個點,你必須命中它。」

這聽起來很合理,但其實太苛刻。

因為在真實世界裡,框的位置不會只有單一的絕對答案,數據標註可能有誤差,模型的預測也有不確定性。如果只用單一數字回歸,就像是要求射手「只能正中紅心」,一點偏差都不能接受。

有人想到用 Gaussian(高斯分布)來代替單點,讓模型能表達不確定性。這雖然比 delta 好,但 Gaussian 是對稱的、固定形狀的,仍然無法靈活表達「我比較偏向左邊一點」這種情況。

作者認為:與其強迫模型「直接報答案」,不如讓模型「說出自己心中的分布」:

- 先把可回歸的範圍離散化成一格一格()。

- 然後,讓模型對這些格子輸出一個 softmax 機率分布。

- 最後,用分布的期望值當作回歸結果:

這樣模型就不用死盯著某一個數字,而是能表達「我覺得答案大概在這附近」。

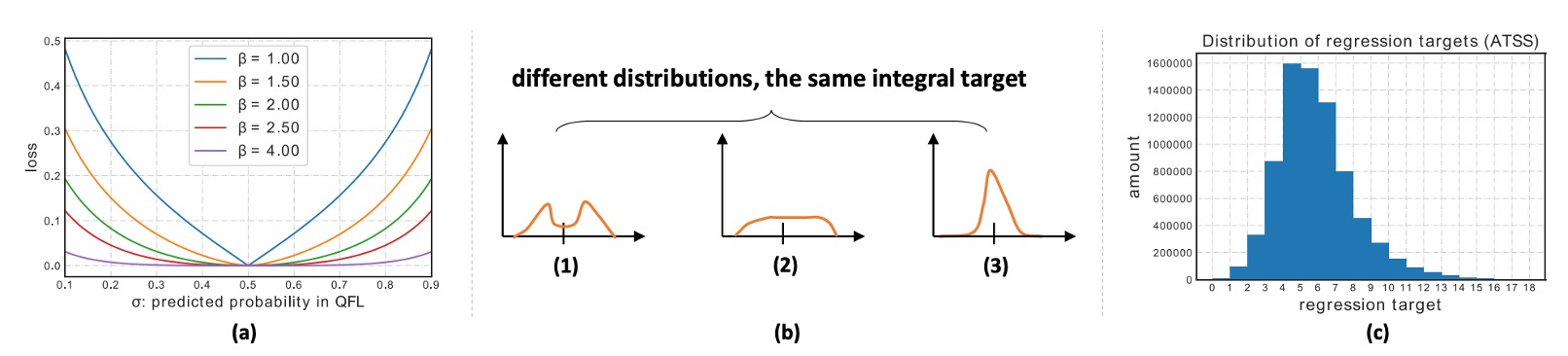

可是這種做法會導致分布有無限種形狀,都能給出同一個期望,模型無法高效學習。

因此,作者這裡的設計很巧妙:只監督最靠近真值的兩個格子。

假設真值 介於 和 之間,那就把它拆成比例:

- 離 越近,就給 權重越大。

- 離 越近,就給 權重越大。

數學上就是:

損失函數也很簡單,直接用交叉熵:

當模型學到 、 的時候,期望值就能精確還原真實的 。

回到剛才偵測狗的例子:框的位置怎麼辦?

剛才在 QFL 的例子裡,我們關心的是「這個框裡是不是狗、而且畫得有多準」。 現在換個角度想:假設候選框 B 的 IoU=0.4,是因為框的右邊界畫得太外面。那我們該怎麼訓練模型把右邊界拉回來?

-

傳統回歸:直接告訴模型「右邊界要往左移 7.3 個像素」。

- 問題是,標註本身可能有點誤差,真的非得是 7.3 嗎?

-

DFL 的做法: 把「7.3」這個真值拆成 7 和 8 兩個節點,然後告訴模型:

「這個邊界在 7 的機率是 0.7,在 8 的機率是 0.3。」

這樣,模型輸出的分布會集中在真值附近(7 和 8 之間),最終期望值 ,剛好對齊標籤。

Generalized Focal Loss

把上面兩條線(QFL 與 DFL)拉到同一個座標系來看,我們其實一直在做同一件事:

在相鄰的兩個標籤值之間,用機率做線性插值,並用「距離真值有多近」來決定要不要放大懲罰。

先定義最小的局部座標系:

-

取兩個相鄰的連續標籤值

-

模型只需要預測它們的機率 (且 )

-

最終的連續預測就由線性組合得到:

接著,把「聚焦難例」這個精神用連續化的方式寫進損失函數:

如果 離真值 :

- 越遠,就放大懲罰。

- 越近,就衰減懲罰。

於是我們得到 Generalized Focal Loss(GFL):

這個式子同時包含了兩個關鍵:

- 軟標籤的交叉熵(中括號;權重由 在 的相對位置決定);

- 連續版的聚焦因子 (絕對距離越大,懲罰越強; 控制強度)。

在這個數學式中,全域最小值出現在

此時 ,也就是預測恰好回到連續真值。

當 增大,對「偏得遠」的例子懲罰更重; 則退成純軟標籤交叉熵。

到這裡,GFL 給了我們一個乾淨的視角:

用「兩點之間的插值」來描述連續標籤,用「與真值的距離」來決定聚焦強度。

分類與品質終於說同一種語言,框的位置也從單點進化到分布;

而這兩件事,最後都能被一個簡潔的公式統一起來。

這篇論文,我們就這樣看完了。

可喜可賀。

討論

本篇論文用 COCO 做完整評估,遵循常見設定:

- 訓練用 trainval35k (115K)。

- 驗證用 minival (5K) 做消融實驗。

- 最終到 test-dev (20K) 回報主結果。

實作基於 mmdetection 預設超參數;除非另述,消融都用 ResNet-50、1× schedule(12 epochs)、不做 multi-scale。速度在 RTX 2080Ti、batch=1 測量。

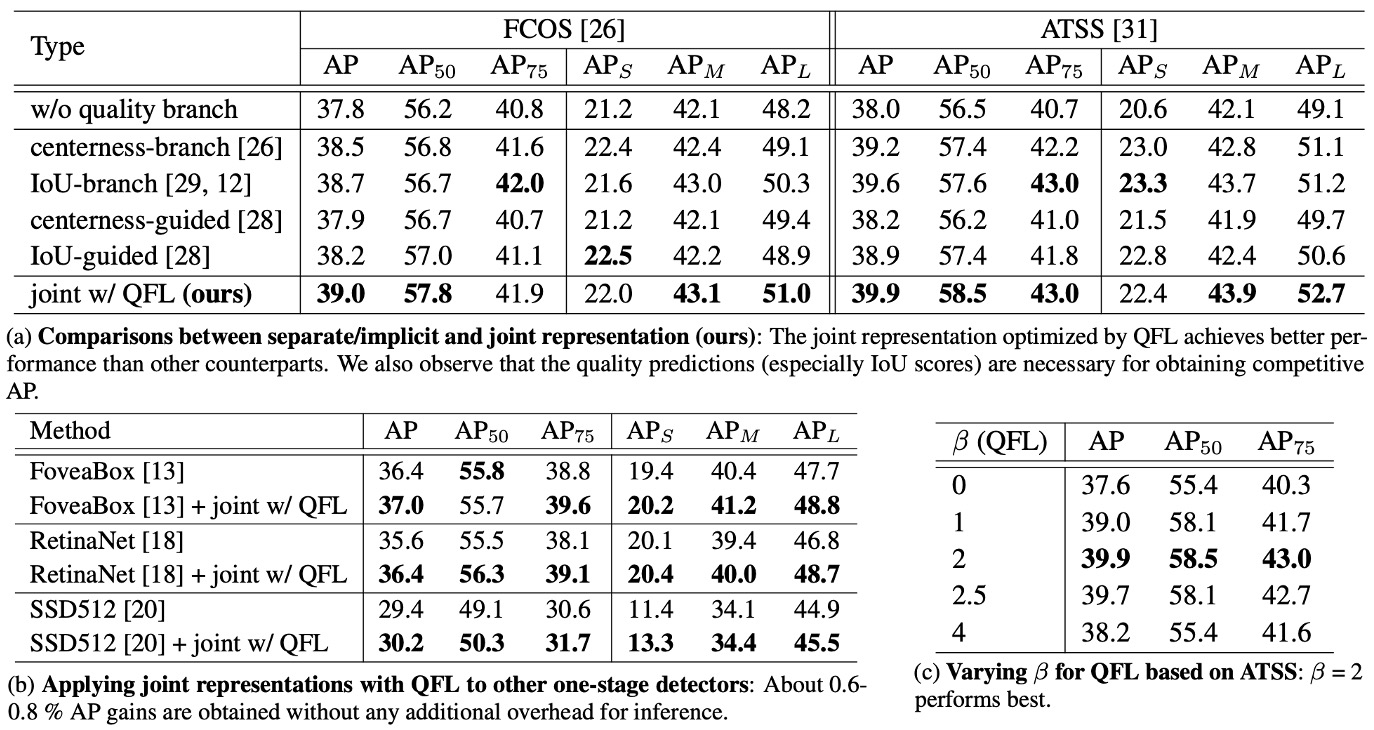

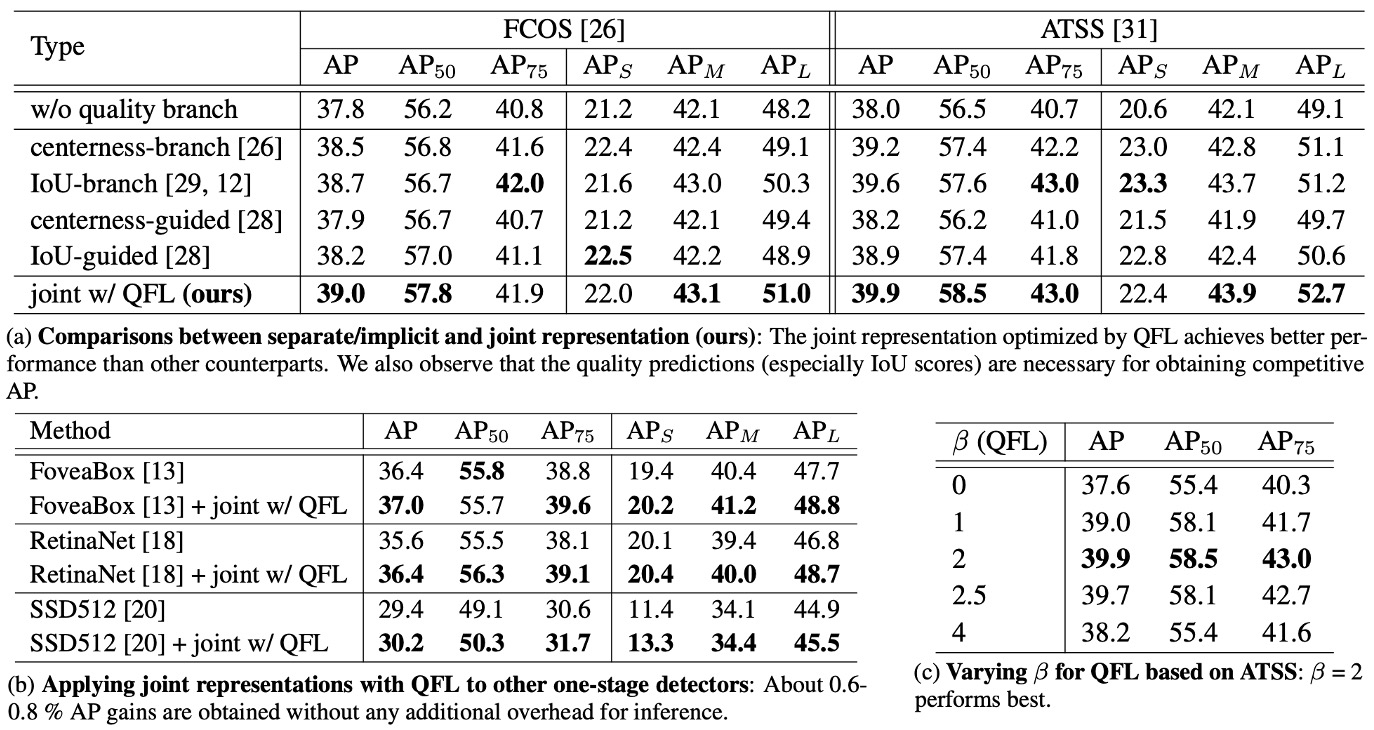

QFL 是否有用?

實驗結果如上表:

-

表 (a) 對照設計:聯合表示(QFL)優於分離或隱式方案。

在相同訓練設定與骨幹下,將分類分數與定位品質改為單一聯合分數(由 QFL 直接監督)能穩定超過:

- 以 IoU 分支或 centerness 分支形式的「分離式品質估計」,以及在分類損失中對樣本做隱式加權的方法。

這表示用一個分數同時承載「是什麼」與「畫得多準」比事後相乘更有效;同時,若仍採分離式品質估計,IoU 指標普遍優於 centerness 作為品質量測。

-

表 (b) 跨架構泛化:換頭即用,增益一致。

將 QFL 作為分類頭的訓練目標,替換多種一階偵測器的原分類損失,可見一致的準確率提升;顯示 QFL 的效益不依賴特定錨點設計或匹配策略(如上表 (b))。

實務上可直接把「推論時的相乘」移除,以 QFL 的輸出作為 NMS 排序分數。

-

表 (c) 參數敏感度: 是穩健選擇。

QFL 的聚焦因子使用 ;消融顯示 在整體上最穩健、能有效聚焦偏離較大的難例,同時不過度壓制易例(如上表 (c))。

DFL 是否有用?

實驗結果如上表:

-

表 (a) 分布化回歸的優勢:General 分布勝過 Gaussian 與 Dirac。

將框回歸從單點(Dirac)改為 General 分布,並加入 DFL 損失,能在各種 IoU 門檻下穩定提升 AP,特別是在高 IoU 門檻(如 0.75)下,提升更為顯著。

定性結果顯示,在邊界模糊、遮擋嚴重的情形下,General 分布能更準確貼住物體邊界,優於 Gaussian 與 Dirac;四方向的分布形狀亦能如實反映不確定性。

-

表 (b) 與 (c) 超參數的穩健性: 不敏感、 取小更好。

柱狀圖分析顯示回歸標的的落點分布,據此選擇的離散粒度在 ATSS 上以 表現穩健;間距 建議取小(如 ),可維持細緻的量化與更準確的期望還原。整體而言, 的敏感度低,調整空間大。

-

學習效率:把機率質量「壓向真值附近」

DFL 透過兩鄰近節點的軟標籤交叉熵,明確鼓勵機率集中在 的左右兩側,避免為了同一期望值而出現形狀各異、學習低效的分布。此機制直接改善高 IoU 門檻下的定位嚴謹度,並在總體 AP 上帶來穩定收益。

DFL 讓框回歸從「猜一個數」升級為「說出分布,期望還原」;在此框架下,模型能對不確定性與遮擋給出更合理的幾何預測,並以可忽略的開銷換取穩定的 AP 提升。

實務建議是:、 作為預設設定,並與 QFL/幾何損失共同使用。

結論

GFL 把分類與定位品質合成同一個可監督的分數(QFL),以及把框從「單點」改為可學習的分布(DFL)。

前者修補了訓練與推論不一致的老問題;後者讓模型能以期望值精確還原連續位置,同時對「不確定性」說得更誠實。這兩個設計合在一起,也就是本文的 Generalized Focal Loss 框架,當年在 COCO 上把一階偵測器的準確—速度邊界又往外推了一步。

GFL 把「分數對齊」與「分布回歸」變成了可複用的設計語言:

- 你可以在一階密集偵測上直接換上 QFL+DFL,立刻得到更可靠的排序與更穩健的幾何;

- 你也可以把它當作「品質即分數」「框即分布」的觀念來源,與 TAL、VFL、甚至 E2E 的對齊方法並行比較。

它不是終點,但它改變了大家寫偵測器時的預設想像,而這點,到 2025 年仍然清晰可見。

後續演進(2021–2023)

社群沿著同一條主軸繼續前進:如何讓「分類分數」更可靠地反映「定位品質」。

GFLv2 直接利用「學到的框分布」統計來估計品質,使品質預測更可依賴;而 VarifocalNet(VFL) 走的是「IoU-aware 分類分數」路線,直接把 IoU 融進分類標籤設計,兩者都把「分數對齊」做得更徹底。

這段時間也出現 TOOD / TAL,從「指派與損失」兩頭同時對齊分類與回歸的最佳樣本,讓 alignment 成為一階偵測器的標配觀念。

在 2025 年,它還在哪裡?

- DFL 幾乎成為 YOLO 系列的常態做法:YOLOv8 開始廣泛採用 DFL 做框回歸,Ultralytics 的訓練介面也把

dfl當成顯式權重;後續 YOLOv11 的說明與第三方評估同樣把 DFL 列為損失組成之一。 - QFL/IoU-aware 分類的概念滲透到更多體系:即便是以 Transformer 為主的 DETR 家族,近年的對齊化研究也會把 QFL / VFL 這一類 IoU-aware 的分類設計拿來與對齊損失一起評估。

- 框分布/聯合分數已成為主流工具箱的一部分:像 MMDetection 長期維護 GFL head,提供 QFL+DFL 的標準化實作,方便在 ATSS/FCOS 等一階基線上直接替換。

2024–2025 年的 YOLOv10 把焦點放在 NMS-free 的一體化訓練與一致性指派,代表「分數對齊」之外的另一條主線;但在這條主線裡,定位回歸仍常見 DFL 或其變體。

它的侷限與使用情境

- QFL 不是萬靈丹:它假設 IoU 是品質的良好代理,這在多數資料集成立,但在極端小物體、嚴重遮擋或標註偏差明顯時,IoU 仍是「粗顆粒」的指標,因此後續才會有 GFLv2 這種直接從框分布統計估品質的改良。

- DFL 帶來的離散化超參數:需要選 bin 數與間距;雖然文獻顯示對 、 不太敏感、成本也小,但在超高解析度或極端長尾場景,仍可能需要額外調整以避免量化誤差累積。

- 與新式 E2E 設計的關係:在 DETR/Align 類的「一對一匹配」體系裡,分類—品質對齊更多交由匹配與專用損失處理;GFL 的價值在於一階密集偵測這條線,作為穩健、易落地的替換件仍然實用。