[19.12] ATSS

錨點之死

在過去幾年,物件偵測的發展形成了兩大派系:Anchor-based 與 Anchor-free。

Anchor-based 方法

- 二階段偵測器(如 Faster R-CNN)透過 RPN 提議區域 + R-CNN 精修,憑藉多次迭代回歸,長期在精度上領先。

- 一階段偵測器(如 SSD、RetinaNet)則把 anchors 鋪設在多層特徵圖上,直接分類與回歸,效率極高,並逐步追平二階段的性能。

Anchor-free 方法

- Keypoint-based:將偵測問題轉化為關鍵點定位,例如 CornerNet 用「左上角 + 右下角」決定框,ExtremeNet 直接找四個極值點與中心點。

- Center-based:以物件中心或區域作為正樣本,再回歸至邊界,例如 YOLO、FCOS、FoveaBox。

定義問題

這兩大流派看似分歧,但本質上都是在回答同一個問題:

哪些位置應該被視為「正樣本」?哪些則是「負樣本」?

以 RetinaNet (anchor-based) 與 FCOS (anchor-free, center-based) 為例,差異主要體現在三點:

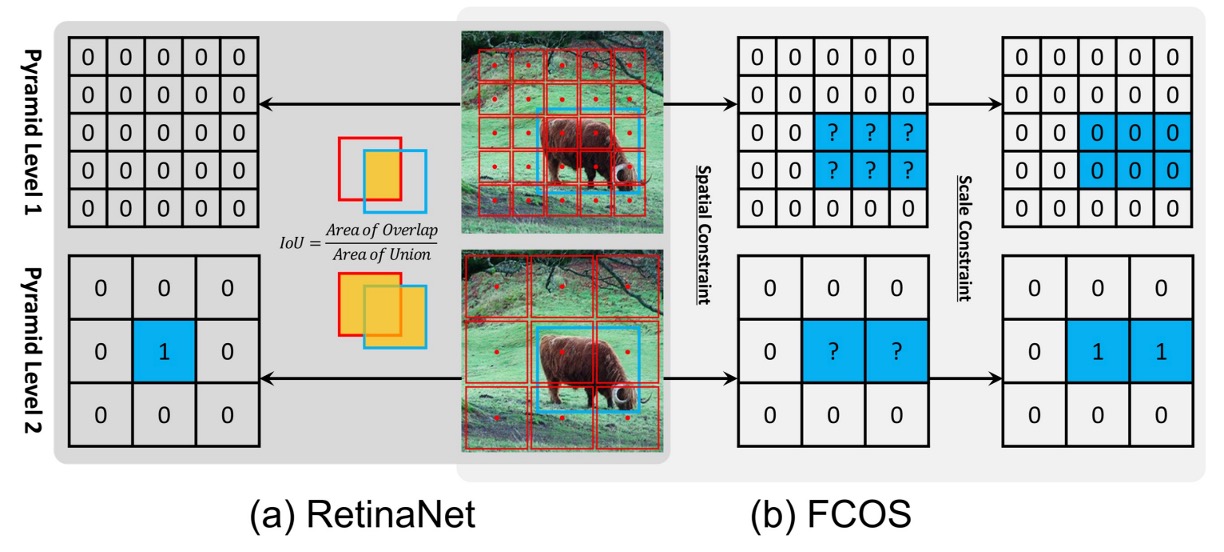

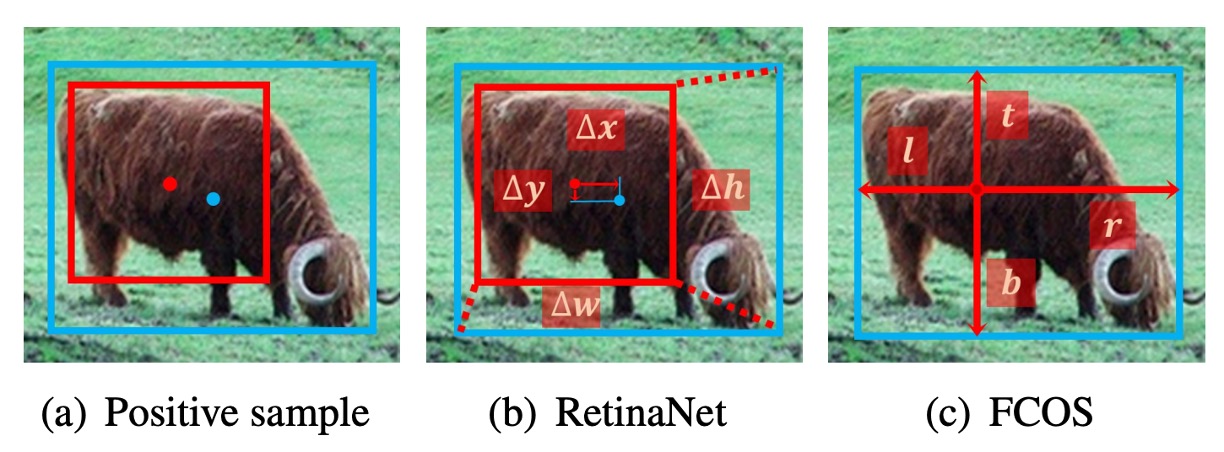

- 採樣單元:RetinaNet 每個位置放多個 anchors;FCOS 每個位置只放一個點。

- 樣本定義:RetinaNet 用 IoU 門檻區分正負;FCOS 則用空間與尺度規則。

- 回歸起點:RetinaNet 從 anchor box 出發;FCOS 從單一點往外推算。

然而,作者經過嚴謹對齊實驗後發現:

真正決定性能差距的,不是「box 還是 point」,而是「正負樣本如何被定義」。

如果這兩種方法在訓練時使用相同的樣本選擇策略,最終結果其實沒有明顯差異!也就是說,anchor-based 與 anchor-free 的鴻溝,並非結構之爭,而是指派之爭:樣本分配策略才是關鍵!

於是,物件偵測的舞台中央只剩下幾個問題等待回答:

- 為何還要仰賴人工設定的 IoU 門檻或手工規則來劃分正負?

- 能否讓模型依據每個目標自身的統計特性,自動選出該留下的樣本?

等等,這時你忍不住問了一句:「那錨點呢?」

噢,它已經死了。

作為歷史的見證,我們把它裱起來放在博物館裡吧。

解決問題

作者選擇了兩個代表性方法來對比:RetinaNet(anchor-based)與 FCOS(anchor-free, center-based)。表面上,它們的結構差異很多,但若要公平比較,必須先把「不必要的干擾」逐一排除。

移除不公平的因素

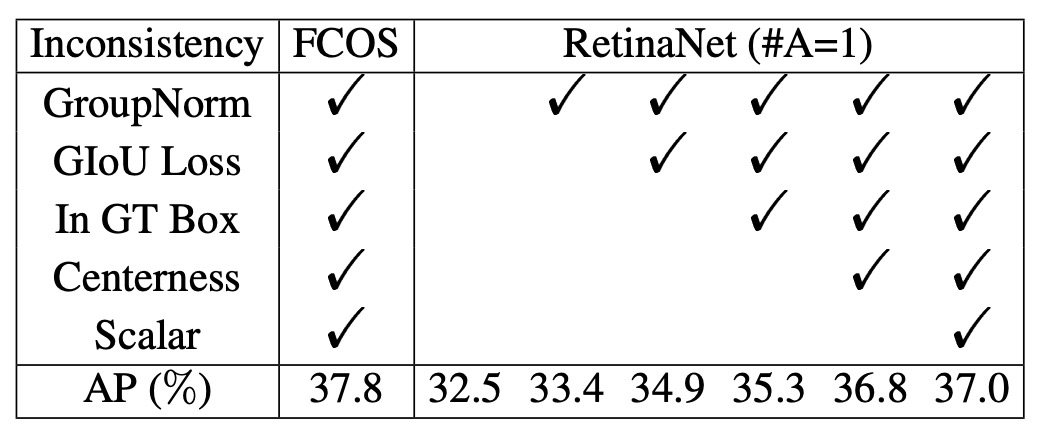

為了聚焦於核心差異,作者先讓 RetinaNet 每個位置僅鋪設 一個方形 anchor(稱為 RetinaNet #A=1),使其形式上盡量接近 FCOS。

即便如此,兩者在 COCO 上的表現仍存在明顯差距:RetinaNet (#A=1) 只有 32.5% AP,FCOS 卻有 37.1% AP。

這時,作者注意到 FCOS 引入了許多「泛用改進」:

- GroupNorm 正規化

- GIoU loss

- centerness 分支

- 對回歸目標做 stride normalization

- 每層金字塔增加可學 scalar

這些技巧並非 anchor-free 獨有,也完全可以套用在 RetinaNet 上。

當作者把這些改善補上後,RetinaNet (#A=1) 的表現升到 37.0% AP,幾乎追平 FCOS 的 37.8% AP。

這個對齊過程說明:結構外觀的差異(anchor box vs. point)並不是關鍵。

鎖定真正的差異

在消除了所有「外掛優勢」之後,剩下的只剩兩個差異:

- 樣本定義(classification)

- 回歸起點(regression)

首先來看樣本定義的部分。

- RetinaNet 透過 IoU 門檻挑選正負樣本:IoU > 的 anchors 當作正樣本,IoU < 的 anchors 當作負樣本,中間區域則忽略。

- FCOS 則採用 空間 + 尺度條件:框內的點先當作候選,再依層級設定的 scale range 過濾,最終留下的才是正樣本。

實驗結果顯示:

- 當 RetinaNet (#A=1) 改用 FCOS 的「空間 + 尺度」規則後,AP 從 37.0% → 37.8%。

- 相反地,當 FCOS 改用 IoU 門檻,AP 從 37.8% → 36.9%。

這證明了:正負樣本定義才是 anchor-based 與 anchor-free 之間的本質差異。

接著是回歸起點 的部分。

- RetinaNet:從 anchor box 預測 offset。

- FCOS:從一個點往外預測四個距離。

然而,當兩者使用相同的樣本分配策略時,這個差異完全不重要:

- RetinaNet (#A=1) vs. FCOS 在相同條件下表現幾乎沒有差異。

因此,作者得出結論:

- 回歸起點(box 或 point)不是關鍵;真正影響性能的,是正負樣本如何被定義。

Adaptive Training Sample Selection

在介紹 ATSS 之前,我們先定義一些符號:

- :影像中的所有 ground-truth (GT) 目標框集合。

- :所有 anchors 的集合, 為 FPN 的層數,每一層的 anchors 記為 。

- :唯一的超參數,表示在每一層中,挑選距離 GT 中心最近的 個 anchors 作為候選。

- :對於某個 GT ,蒐集到的候選 anchors(共 個)。

- :候選與該 GT 的 IoU 分布集合。

- 、:IoU 分布 的平均值與標準差。

- :ATSS 為 GT 設定的自適應 IoU 門檻,定義為

為了解決剛才提到的問題,ATSS 提出了一個新的想法:

讓每個 ground-truth 物件自己決定正負樣本的分界線,而不是依賴人工設定。

具體流程如下:

- 挑候選:對每個 GT ,在每一層取 個最近中心的 anchors,組成候選集合 。

- 計算統計量:對候選計算 IoU 分布 ,並得到 與 。

- 自適應門檻:設定 。

- 篩選正樣本:凡 IoU ≥ 且中心落在框內的 anchors,加入正樣本集合 。若一個 anchor 被多個 GT 選中,指派給 IoU 較高的 GT。

- 其餘 anchors 全部歸為負樣本 。

這樣設計可以帶來很多好處:

-

以中心距離挑候選:無論是 anchor-based 還是 anchor-free,中心越近的候選品質通常越好。

-

用 當門檻:

- 高 → 代表候選整體品質佳 → 門檻應高。

- 低 → 代表候選普遍差 → 門檻應低,以免 GT 被忽略。

- 高 → 表示只有某層特別適合 → 提高門檻,只留該層樣本。

- 低 → 表示多層皆可 → 門檻較低,允許更多層參與。

-

保持公平性:統計上,每個 GT 大約會有 個正樣本,與物件大小、長寬比、位置無關,避免了「大物件正樣本多,小物件正樣本少」的不公平問題。

-

幾乎無超參數:唯一的 在實驗中證明相當穩健,範圍在 都表現良好,因此 ATSS 幾乎可以被視為「無參數」的方法。

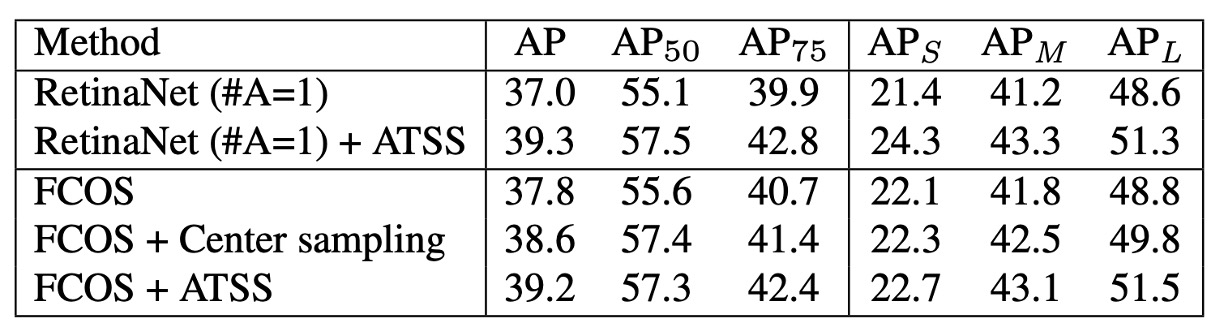

為了驗證 ATSS 在 anchor-based 偵測器上的效果,作者將傳統的樣本指派方式,替換為 ATSS。

實驗採用 RetinaNet(#A=1) 作為基準。

結果顯示所有評估指標都帶來提升,如下表:

作者認為這些提升來自於每個 GT 都能依照自己的統計特徵,自適應地選出合適的正樣本。

由於 ATSS 只改變了正負樣本的定義,完全沒有額外的計算成本,因此可以視為「零代價的性能提升」。

接著,作者把 ATSS 應用到 anchor-free 偵測器 FCOS,並衍生出兩種版本:

-

Lite 版本(Center Sampling)

- 原本的 FCOS:框內所有點都算候選,容易引入大量低品質正樣本。

- ATSS Lite:每層只挑 個最接近中心的候選,作為候選正樣本。

- 此方法已被整合進 FCOS 官方程式碼,稱為 center sampling。

- 實驗結果:AP 37.8 → 38.6(如上表所示)。

- 缺點:仍保留 scale range 這個超參數,未完全消除。

-

Full 版本(ATSS 完整版)

- 將 FCOS 的點,暫時視為邊長 的方形 anchor( 為該層 stride),再用 ATSS 的方式進行正負樣本指派。

- 在回歸時,仍與原版 FCOS 相同:從點出發回歸四個邊界距離。

- 實驗結果如上表所示:

AP +1.4 +1.7 +1.7 +0.6 +1.3 +2.7

結果顯示雖然 Lite 與 Full 在空間維度的候選相同,但在 尺度維度的處理方式不同。Full 版透過自適應門檻選樣本,整體效果大幅優於 Lite 版。因此,作者認為與其依賴固定的 scale range,不如讓 ATSS 自動決定樣本分配方式,能帶來更穩定且全面的提升。

討論

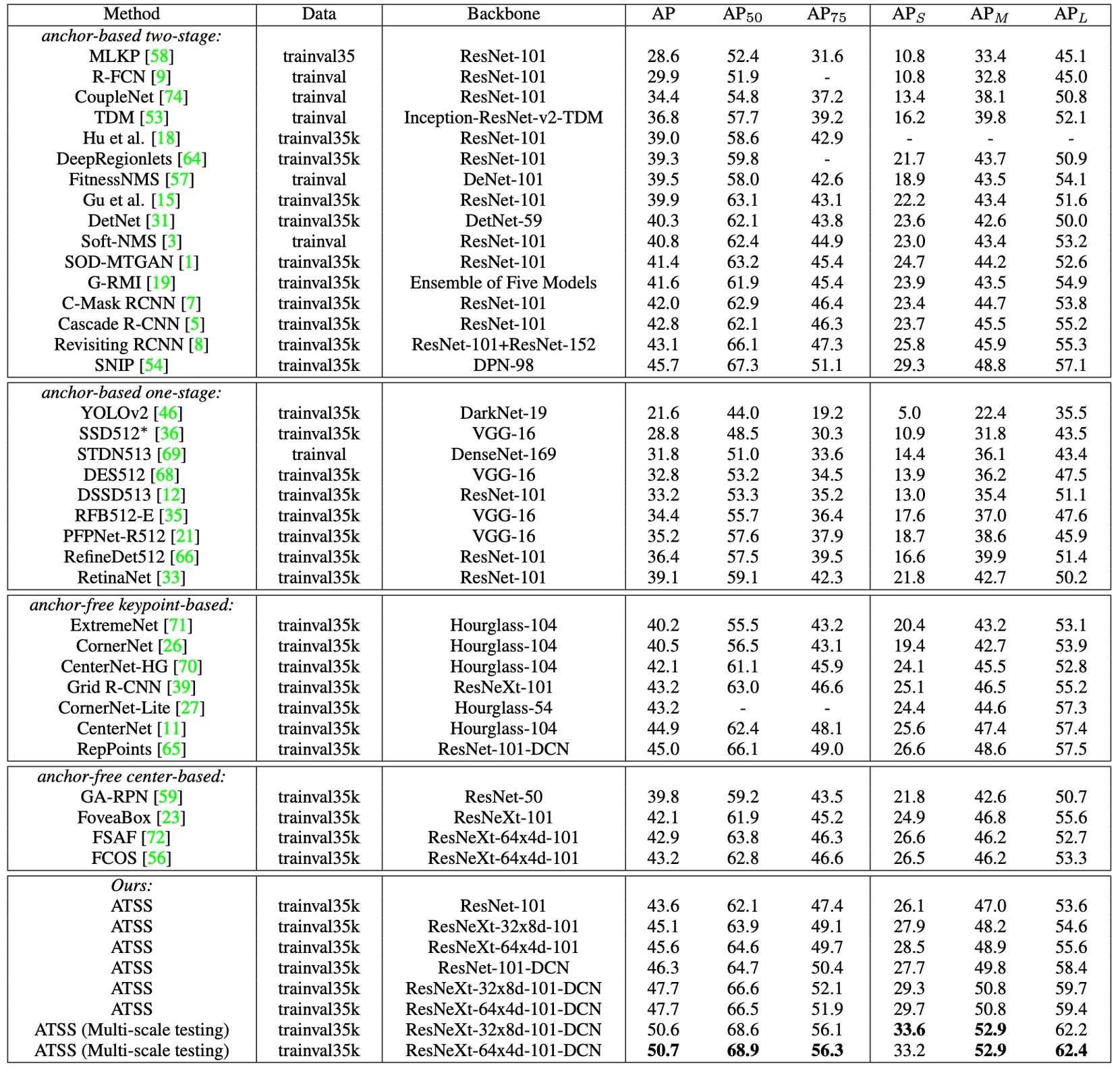

為了驗證 ATSS 的最終效果,作者在 MS COCO test-dev 上與其他主流偵測器進行比較。

實驗設定如下:

- 採用 multi-scale training(隨機將影像短邊縮放至 之間)。

- 訓練總步數加倍至 180K,並在 120K / 160K 時降低學習率。

- 其他設定與前述實驗一致。

與現有方法的比較

- ResNet-101 為 backbone 時,ATSS 的 AP 達到 43.6%,超越所有相同 backbone 的偵測器:

- Cascade R-CNN:42.8%

- C-Mask R-CNN:42.0%

- RetinaNet:39.1%

- RefineDet:36.4%

- 換用更大的 backbone:

- ResNeXt-32x8d-101 → 45.1%

- ResNeXt-64x4d-101 → 45.6%

- 與 SNIP (45.7%) 幾乎持平(僅差 0.1%),而 SNIP 還使用了更複雜的 multi-scale 訓練/測試策略。

- 加入 DCN(Deformable Convolutional Networks) 之後:

- ResNet-101 → 46.3%

- ResNeXt-32x8d-101 → 47.7%

- ResNeXt-64x4d-101 → 47.7%

在單模型、單尺度測試下已達到 47.7% AP,全面超越同時期所有方法。進一步加入 multi-scale 測試,最終突破 50.7% AP。

ATSS 本質上只是改變「正負樣本定義」,卻能與 backbone 無關地普遍增益,並與 DCN、多尺度策略互補。

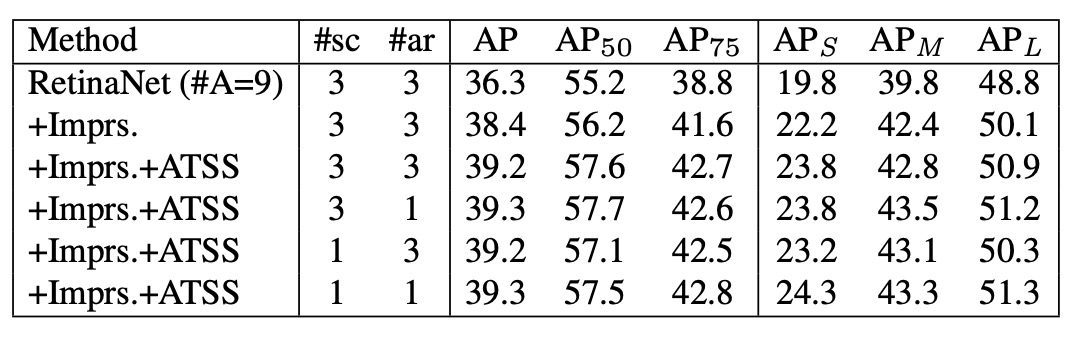

Anchor 數量的討論

上述實驗大多基於 RetinaNet (#A=1),但傳統 RetinaNet 原本每個位置會鋪設 9 個 anchors(3 scales × 3 aspect ratios)。

-

在傳統 IoU-based 指派下:

- RetinaNet (#A=9) → 36.3% AP

- 加入通用改進(如 GroupNorm、GIoU loss 等) → 38.4% AP

- 相比之下,RetinaNet (#A=1) 僅有 37.0% AP。

- 結論:在傳統策略下,多鋪設 anchors 確實能提升性能。

-

但使用 ATSS 後:

- RetinaNet (#A=9) → +0.8% AP(提升幅度有限)

- 結果與 RetinaNet (#A=1) 幾乎一致。

- 即便將 anchor 的 scales 或 aspect ratios 從 3 減到 1,性能也幾乎不變。

在 ATSS 下,無論每個位置鋪設多少 anchors,都能選出一樣高品質的正樣本。換句話說,多 anchor 設計在 ATSS 下失去原本的優勢,甚至可以視為多餘操作,這值得未來研究進一步探討其角色。

結論

ATSS 的最大貢獻,在於把物件偵測的核心問題重新聚焦到:正負樣本的定義。透過簡單的統計規則,讓每個 GT 自動決定樣本分界,不再依賴 IoU 門檻或 scale range。

同時,ATSS 消弭了 anchor-based 與 anchor-free 之間無數年的爭吵,也在不增加推論成本的情況下,帶來穩定而全面的性能提升。

這個觀點開啟了後續大量工作:

- PAA、OTA/SimOTA:把樣本指派做成學習化或全局最優化。

- TOOD / TAL:強調分類與定位的任務對齊。

- VFL、GFLv2:在分類分數裡顯式注入品質資訊。

時至今日(2025 年),實務中更多模型已走向 全局化(OTA) 與 任務對齊(TAL) 的設計;而在 DETR、DINO 這種 Transformer 的架構裡,樣本指派的形態又被改寫為匈牙利匹配,但本質都一樣:

該怎麼做,才能讓模型學在對的樣本上?

我們認識問題,然後解決問題。

ATSS 絕對是值得一讀的經典作品。