[21.10] DualStage

複解耦之術

Disentangled Representation with Dual-stage Feature Learning for Face Anti-spoofing

表徵解耦(disentanglement)是愈來愈多人探討的話題。

解耦本身大家還算有所共識,就是要把仿冒特徵抽出來。

那麼除了仿冒特徵之外,其他的部分呢?就不管它了嗎?

定義問題

在多數人臉活體辨識系統中,模型試圖從一張影像中讀出一件事:這是真人,還是偽裝?

但這個判斷,其實是從一團交纏的訊號中推測而來的:臉的材質、光的殘留或壓縮的痕跡。

可以說,幾乎所有能混進來的資訊,通通都混進來了。

這正是表徵解耦要處理的核心:

除了要回答對或錯之外,還要搞清楚你究竟看見了什麼。

過去幾年,已有不少研究提出各種解耦策略,我們也陸續看了幾篇相關論文。

有些人將潛在特徵空間拆成兩塊,活體特徵與內容特徵各自為政;也有研究試圖把 spoof trace 拆成多尺度殘差,模擬出仿冒殘影。但幾乎所有作法,都建立在一個假設之上:

我們能在單一階段裡,同時完成切割與重建。

但是這個假設並不合理,因為事情不是每次都能如此清楚:

- 一旦解耦與分類目標交疊過深,模型往往傾向走捷徑。

- 對抗式訓練雖能驅動潛在空間的分離,卻容易引發梯度震盪,使整體學習極度不穩。

- 即使引入了輔助監督(如深度圖、rPPG),也難保這些訊號能對所有攻擊形式都奏效。

換言之,我們逼著模型分辨仿冒,卻沒有給它一套穩定學會仿冒語法的方式。

它看得見真假,但看不見真假之間的語法差異;它能分對大多數樣本,但無法理解下一次攻擊會怎麼變形。

表徵解耦的理念,在實踐上仍受困於架構不穩定、訊號依賴與未知攻擊的不可測。

而這篇論文作者認為:

不如我們分階段來學吧!

慢慢來,比較快。

解決問題

在面對未知攻擊時,單純的二元分類遠遠不夠。

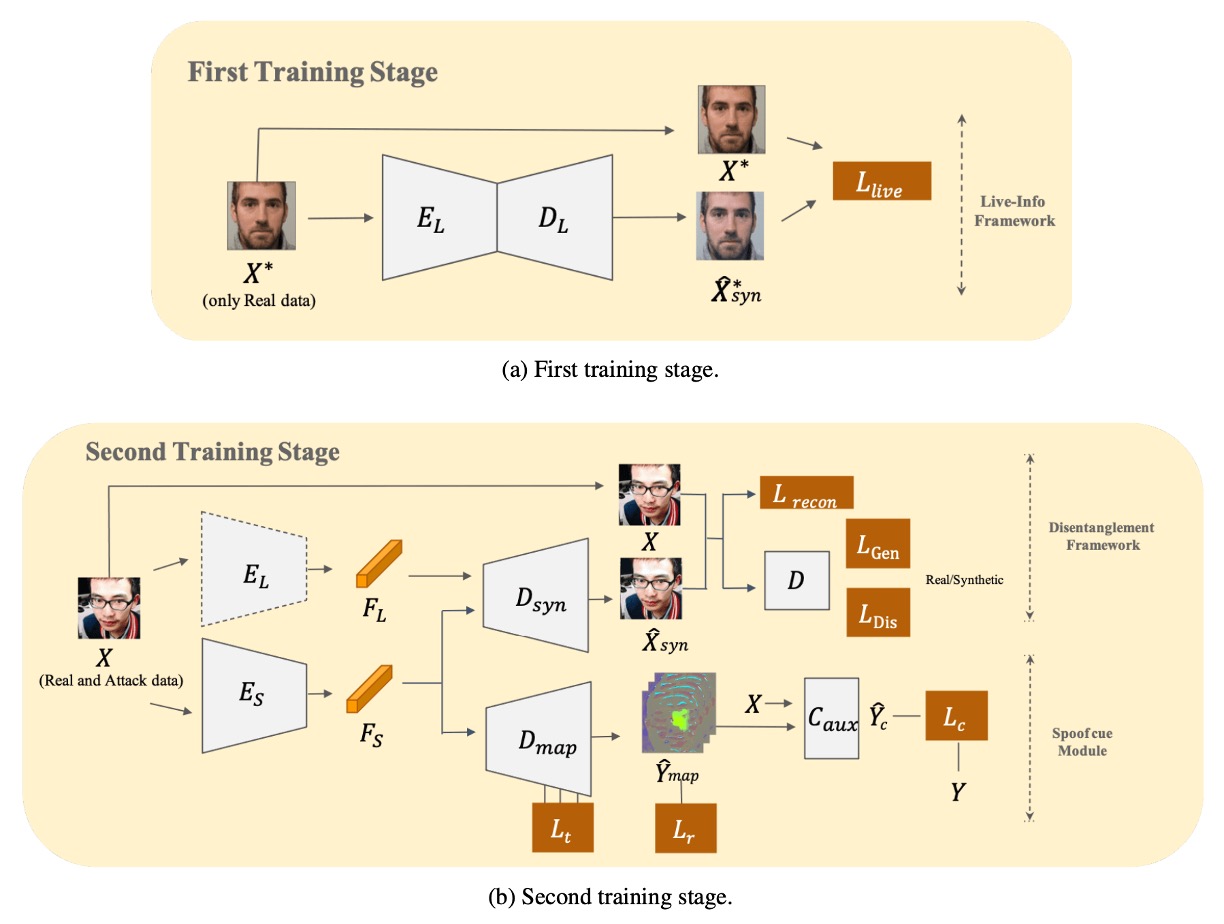

作者在這裡選擇以「先分,後拆」的方式,讓模型先找出「活體原型」的所有共通特徵,再逐步剝離出專屬於仿冒的特徵。如上圖所示,整個模型需要分兩階段才能完成訓練,我們來看一下詳細操作的方法。

先學活體資訊

作者先構建一個 Live-info Network 來做自編碼學習。

- 輸入:僅有真臉樣本

- 編碼器 :提取活體特徵

- 解碼器 :嘗試重建輸入,輸出

為了確保模型捕捉到「真臉」的本質,作者以下列損失函數最小化重建誤差:

在這個階段,模型不會接觸任何攻擊臉,因此 所萃取的活體特徵相對「純粹」,它能夠描述所有真臉間的共同變異,卻不會受仿冒訊號干擾。

這個編碼器後續將作為固定權重的活體訊息萃取器,被引入下一個階段。

雙線並行重建

第二階段把仿冒樣本也加入訓練,形成一個「雙線並行重建」的解耦模組:

-

Live-encoder

- 直接載入第一階段完成的權重,抽取活體特徵 。

- 此時保持權重凍結,不再更新,確保活體特徵表示不被「污染」。

-

Spoof-encoder

- 專門負責提取仿冒特徵 ,亦即那些在真臉裡不存在或不明顯的攻擊訊號。

-

重建器

- 根據 與 融合後的表徵,嘗試還原輸入影像 。

為了確保 能夠學到完整的重建,同時強迫 聚焦在「仿冒差異」,作者使用了重建損失與對抗損失:

-

重建損失

-

生成器損失

-

判別器損失

其中 是判別器,負責區分 是否為真實樣本。

透過這樣的對抗機制,模型能同時學習如何在真臉特徵 與 仿冒特徵 之間進行適切的拆分與拼合。

抽取仿冒的線索

作者將 結合一個類似 U-Net 結構的解碼器 ,試圖將仿冒特徵變成一張 spoof map。為了讓這張圖能最大限度區分「真臉 vs. 假臉」,引入了三重損失設計:

-

Triplet Loss

目標是拉近真臉內部距離,拉開真臉與假臉距離。

以真臉作為 anchor ,找出正樣本(真臉) 與負樣本(假臉),計算正常三元組損失 與困難三元組損失 ,最終相加得 。

-

最小化真臉殘影損失 ()

對真臉來說,理論上不該生成顯著的仿冒圖案,故希望其 spoof map 趨近於零。

-

分類器輔助損失 ()

為了強化 spoof map 的可判別性,作者疊合 與原圖 一同餵給輔助分類器 ,讓此分類器判斷真假臉。

最終,整體損失函數匯總為:

其中,論文中設定 。

訓練與推論

-

訓練流程

第一階段:只用真臉樣本訓練 與 。

第二階段:將 凍結,與新加入的 、、 一同訓練;對抗損失、重建損失及多重監督對仿冒特徵進行解耦細化。

-

推論階段

僅需使用 與 生成 spoof map,取其平均值做為 spoof 分數。當分數高於閾值者,即判定為攻擊臉。在 GeForce GTX 1080 環境下,作者報告可達 121.48±1.4 FPS 的推論速度。

根據以上設計,作者直接把訓練過程分割成「學習活體」與「分離仿冒」兩個部分,在不依賴任何外在輔助訊號(如深度圖、rPPG)的情況下,依然可以在未知攻擊場景中依然維持穩定的判斷力。

討論

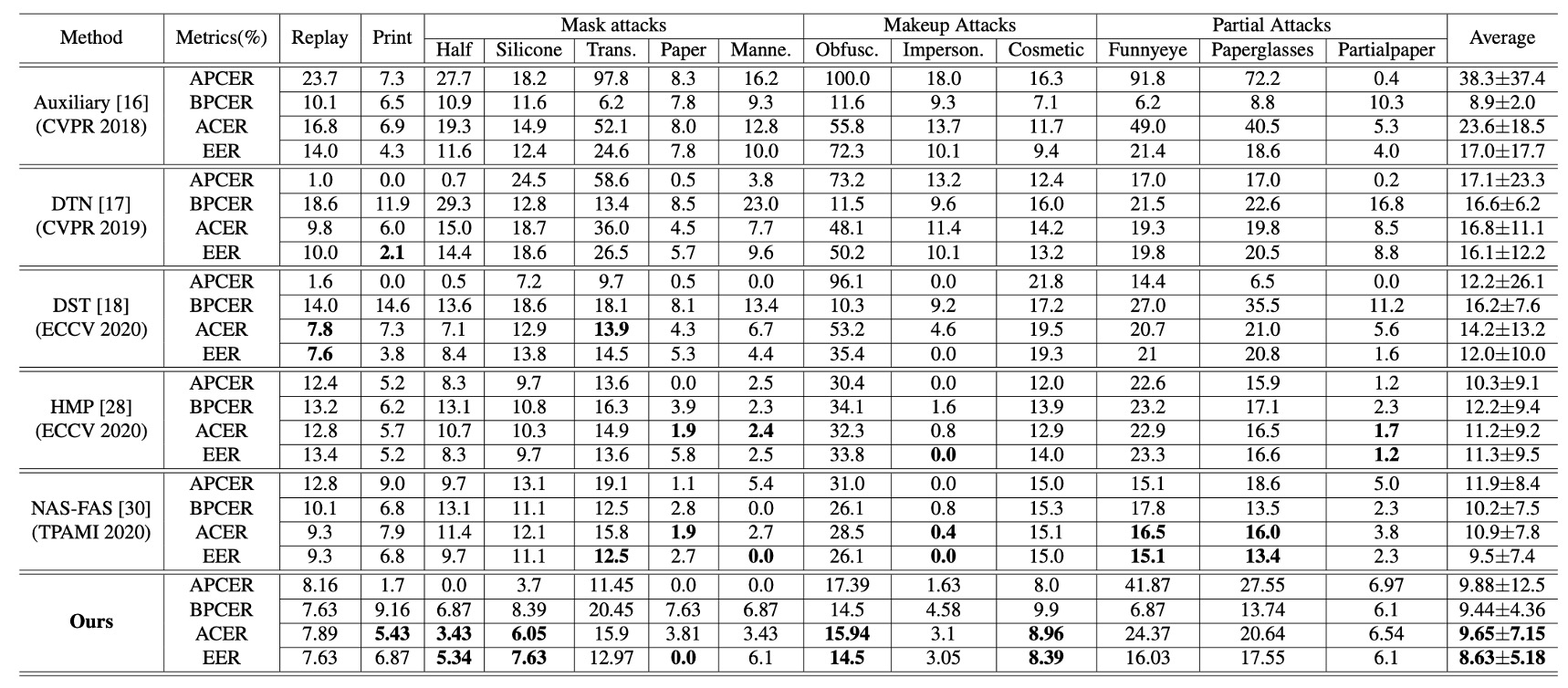

跨類型實驗表現

上表是在 SiW-M 上的實驗結果,其中包含了各種不同的攻擊類型。本論文的方法在平均 ACER 與 EER 顯著優於同類研究,不只平均值低,也展現了小標準差的穩定性。

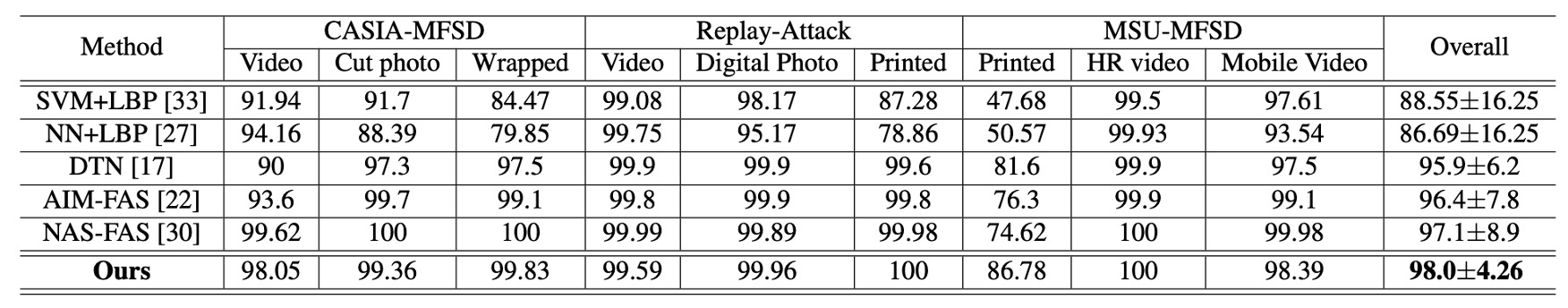

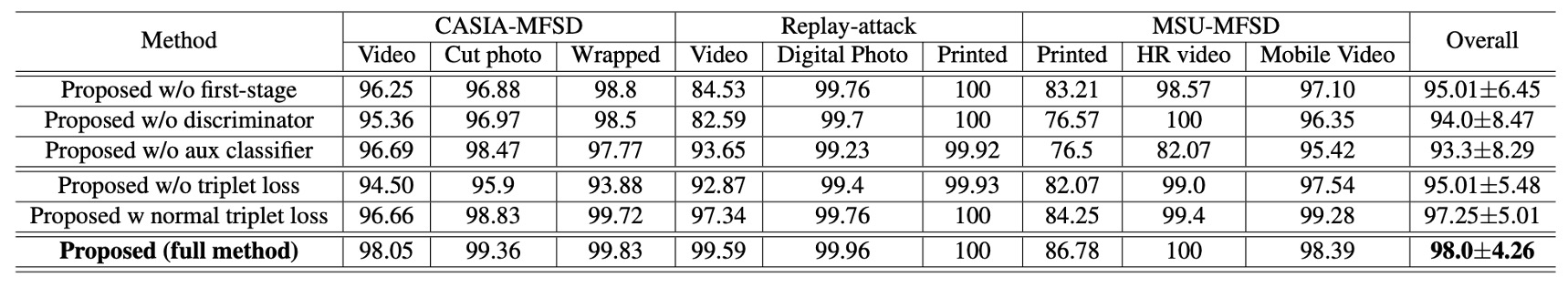

接著是在 MSU-MFSD, CASIA-MFSD, Replay-Attack 等多資料集測試下的數據,可以看到本方法同樣達到 98.0% AUC 的整體最佳成績,尤其在「印刷攻擊」這類過去容易失誤的情境,提升尤為明顯。

由此可以看出雙階段解耦策略,對於各種不同材料和攻擊方式,都能保持均衡的辨識效果。

同類型實驗表現

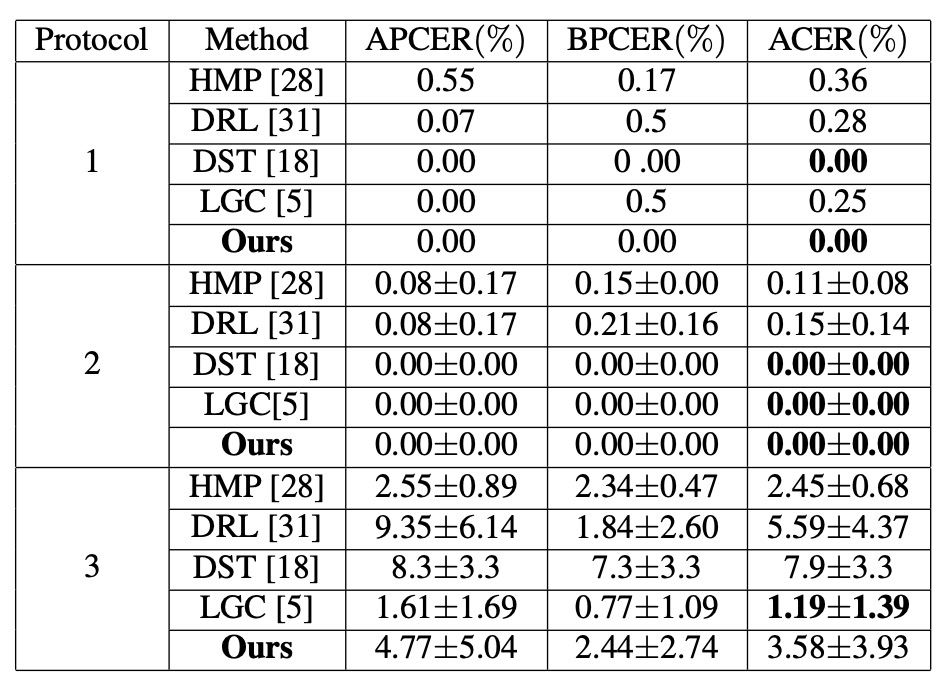

針對臉部表情、光照、攝影裝置等因素的改變,作者使用了 SiW 中的 3 個子協定進行測試:

- Protocol 1、2:DualStage 表現優異,能順利處理一般姿態與光線差異。

- Protocol 3:由於訓練資料只含一種攻擊類型,模型無法充分探索多樣仿冒特徵,ACER 稍高在 3.58%,但仍保持在可競爭範圍。

實驗結果顯示在同類型(已知攻擊手法)場景下,DualStage 不僅能學到穩定的「活體表示」,也能應付基本環境變化。

Disentangled Features 視覺化

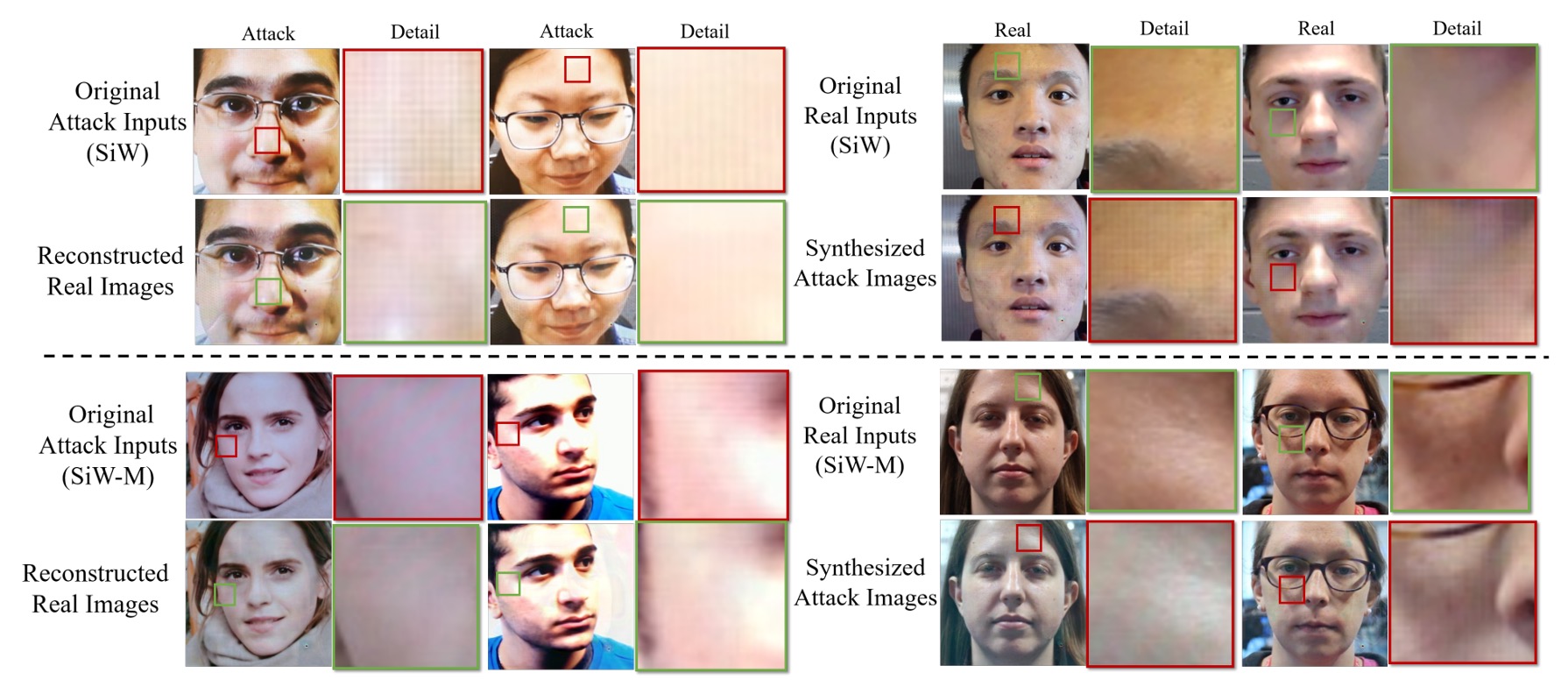

為了展示解耦後的特徵,作者做了「換臉實驗」。

方法是將真臉的 live feature 與假臉的 spoof feature 互換,生成對應的攻擊臉或真臉。

結果顯示,在交換特徵之後,真臉圖案上會浮現「條紋或灰階失衡」等仿冒紋理;而原本的攻擊臉則會部分恢復自然膚色。

由此可見,spoof feature 在此框架中確實承擔了「仿冒殘影」的角色,是驅動攻擊圖案生成的關鍵因子。

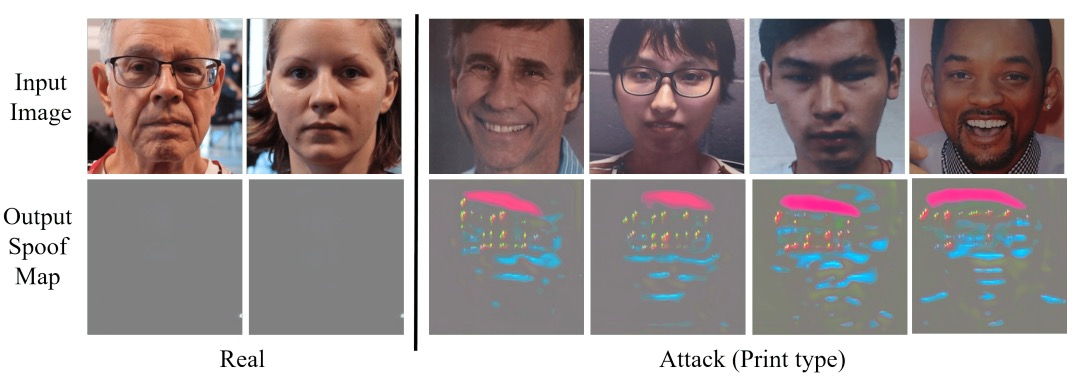

Spoof Map 分析

最後,為了看看解耦後的 spoof feature 究竟長什麼樣子,作者將解耦後的 spoof feature 再透過 U-Net 風格的解碼器 生成偵測圖。

在真臉樣本中,spoof map 幾近零值;在假臉樣本中,則會於局部出現明顯高亮區域(例如螢幕邊緣、口鼻細節)。

這表示 DualStage 不只進行了「抽象特徵」的解耦,同時能在影像空間給出可視化線索,幫助觀察與分析。

消融實驗

由於 DualStage 使用非常多的損失函數,作者在實驗中也針對這些損失的影響進行了消融實驗,並將結果與其他方法進行比較。

首先取消第一階段 (w/o first stage) 或移除對抗損失時,模型在某些攻擊上失效嚴重。接著移除三元組(triplet)相關損失,則會使 spoof map 區分真攻樣本的能力大幅削弱。

由此可見,「先以一類真臉學習 + 對抗生成 + 多重 triplet」 的組合,是本模型重要的設計。

結論

DualStage 提出了一種不太華麗的設計:

將表徵解耦拆成兩段進行,先穩定地學會活體特徵,再從中剝離出仿冒訊號。

不需要額外的深度圖、不倚賴 rPPG,僅透過影像本身,模型便能生成具判斷力的 spoof map,並在多個公開資料集上展現強韌的跨類型泛化能力。這讓它在沒有多模態支撐的條件下,仍能站穩一席。

當然,它仍然有缺點:在攻擊樣式極度稀疏的場景中(如 SiW 協定三),表現並不出色。未來若要再推進,或許得進一步處理那些被視為「不相干」卻實則干擾判斷的特徵碎片。

但作為方法論上的提案,它留下了一個還不算過時的訊號:

解耦這件事,不用急著一次完成。

模型可以慢慢學,只要你給它對的順序。