[22.12] CDFTN

風格的糾纏

Cyclically Disentangled Feature Translation for Face Anti-spoofing

從 SSAN 把「風格」的想法引入 FAS 領域後,許多研究者都開始關注這個問題。

後續帶起不少研究,我們接著繼續看這篇。

定義問題

Face Anti-Spoofing(FAS)從來不是一個單純的分類問題,而是活體辨識技術的生死門檻。

一邊是真人臉孔,帶著血肉與呼吸;另一邊,是一張高解析的相片、一段重播的影片、一副矽膠製的假面具。

早期的方法靠手工特徵,像是 LBP、HOG、SIFT 這些名字曾經一度熠熠生輝;後來換成 CNN 接手,從 ImageNet 預訓練的 VGG、ResNet 開始,一路往更深和更寬的架構堆疊。有些方法開始用 LSTM 把時間性拉進來,也有人開始把材料學的視角引進來看。

但不論方法怎麼變,有個問題始終沒解決:

換了資料集,模型就廢了。

換了拍攝裝置、環境光源、文化地區,活體模型就像被打亂的羅盤,無法指向正確方向。

於是 Domain Generalization 應運而生。我們希望模型學會抽象的「活體語意」,而不是記住某個資料集的樣貌。但 DG 的方法往往建構在複數標記域上,而這類資源,在真實場景中並不常見。

另一種更符合部署場景的設定是 Unsupervised Domain Adaptation(UDA),意思是擁有標記的 source,與未標記的 target。

UDA 的方法不外乎三類:

- 特徵對齊,最小化 source / target 之間的分佈差距;

- 對抗訓練,用 discriminator 把來源模糊掉;

- 圖像轉換,直接把 source 長得像 target。

都有效,但也都有一個問題:

他們沒有「真正解開語意與風格的糾纏」。

這些方法通常是硬對齊或硬生成,不論如何,總會在某個環節犧牲了語意的完整性。

那麼,如果我們承認活體與非活體的差異來自「語意」,而 domain 的差異來自「風格與背景」,是否就能設計出一個真正能翻轉 domain 框架的模型?

解決問題

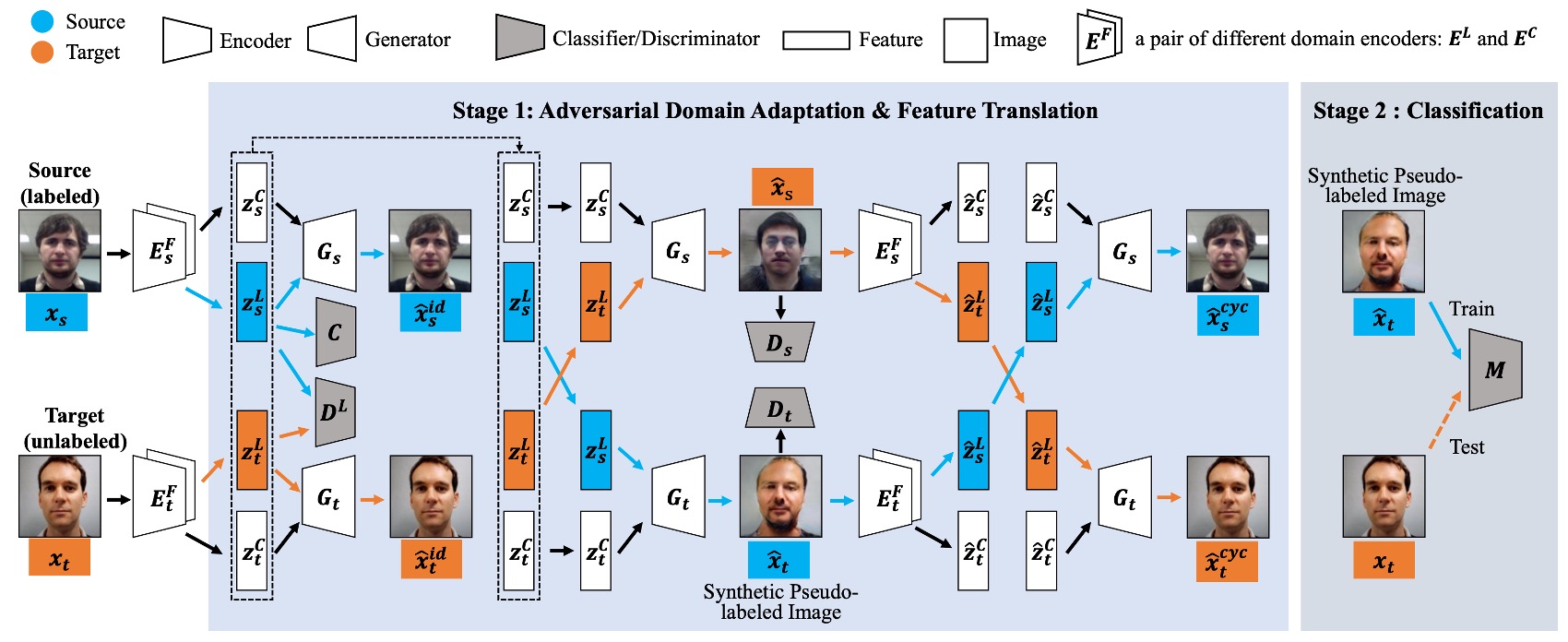

這篇論文提出一個名為 Cyclically Disentangled Feature Translation Network(以下簡稱 CDFTN)的架構。

讀者應該可以從上圖可以感受到滿滿的壓迫感,它看起來很複雜,實際上也是。

作者的目的並不是直接做真假臉分類,而是先「拆解」出一張臉在不同面向上的潛在特徵,再把它們「重組」成一種能跨越不同域(domain)差異的表示方式。

整個流程可以分成兩個階段:

- 第一階段:特徵解耦、跨域轉換、生成新影像

- 第二階段:利用第一階段生成的影像,訓練最終的分類器

這個方法的核心概念在於,將每張臉分解到兩個子空間:

- 活體空間(Liveness Space):對應活體 vs. 偽裝的語意特徵(希望具備跨域穩定性)。

- 內容空間(Content Space):包含裝置、光線、背景等域相關資訊(domain-specific),可被視為干擾或噪聲。

接著你會需要有一點對抗式學習的背景,我們假設你已經是 GAN 大師,所以我們直接看下去吧。

第一階段

特徵解耦與對抗學習

首先是 Encoder 和 Discriminator 的對抗,在每個 domain(source / target)都會有兩個 encoder:

- :用來抽取活體特徵

- :用來抽取內容風格

為了讓 專注在與活體判斷有關的資訊,同時隱藏「來自哪個 domain」的差異,作者透過 對抗式學習 的方式來逼迫 產生「看不出來是 source 還是 target」的潛在向量 。其損失函式可以寫成:

這邊 是個判別器,負責判斷輸入的 是來自 source 還是 target; 則會想辦法「騙」,讓兩域抽取到的活體特徵難以區分。

保留活體訊息的分類器

由於要保證 提取的活體特徵能正確判斷真假臉,作者在 source domain 上加裝了一個分類器 ,並用標準的 cross-entropy loss 進行訓練:

藉此確保從 source 抽取的活體向量 不只隱藏了域資訊,也仍保有能辨識「真臉/假臉」的重要要素。

跨域生成與風格重組

這一段就是 CDFTN 的賣點。

在第一階段裡,模型不只要抽取活體特徵,還要能透過「交換不同域的活體特徵與內容特徵」來產生新的「偽標記影像」。

之所以要這麼做,是因為在真實應用中,source 與 target 往往有顯著差異(例如攝影機品牌、拍攝環境、光源等),若只依賴 source 上的資料來訓練,往往無法泛化到 target。

透過這種跨域重組的方式,模型能更好地「看到」各種風格的潛在變化,進一步擴增可用的訓練資料,讓最終學到的活體判斷具備跨域穩定性。

首先,我們在 source 與 target 上分別取得:

這裡的 代表「活體空間」中與真假臉判斷最相關的特徵;而 則代表在各自 domain 中較為獨特的風格資訊(例如裝置影響、背景、光線特性等)。

接著,將上述兩域的潛在向量分別交換,產生以下「偽標記影像」:

其中 是對應的 decoder。它會將活體特徵 與內容特徵 結合起來,還原成像素空間。換句話說, 是「來自 source 的活體特徵」與「目標域的內容風格」所合成的新影像; 則相反。

這麼做的意義在於:若我們能保留原有的真假臉語意(由 帶來),又同時在風格上貼近 target 域(由 決定),就能得到「看起來跟 target 很像、但仍保有真實或假臉語意」的額外訓練影像。這些影像在之後就能提供給分類器,用來學習在 target 域中做更好的辨識。

為了確保 的品質(例如畫面逼真度、與對應域風格的一致性),作者在像素層也加入了影像判別器 。此判別器類似於一般 GAN 中的做法,要能區分「真實的影像」和「透過交換特徵後生成的影像」。其對應的 adversarial loss 為:

若判別器能夠辨識出生成影像是「假的」,表示生成品質仍有不足;因此 generator 會試圖提升生成樣本的逼真程度,以便「騙過」判別器 。透過這個過程, 可以在外觀上更趨近真實影像,並更符合各自 domain 的風格。

一致性損失

為了避免在風格轉換的過程中,活體特徵 或 原圖內容 出現混淆或流失,作者另外加入三種一致性損失來加強約束,讓交換後的影像不會失去對應的「真 / 假」語意,也不會產生過多不必要的風格扭曲。

-

重建損失

若我們不做跨域交換(也就是把同一張圖像的 和 送回同一個 decoder),就應該能重建出原始影像。若重建誤差過高,就代表 encoder 或 decoder 未能正確提取或還原該張圖像,因而需要在訓練中被懲罰。

-

週期損失

參考 CycleGAN 的概念,假設我們已產生了 (交換後的影像),那就可以再把它餵回對應的 encoder 去抽取 後,再轉回原域,要求最終重建出「跟原圖盡可能一致」的結果。這種「來回循環」的機制,能避免跨域過程中出現不可逆的資訊丟失。

-

潛在空間損失

主要用來確保經過跨域交換後,活體特徵 不會出現重大變形。例如,若原本是「真臉」,跨域後又經歷多重轉換,理論上還是要保持「真臉」的語意,不能被風格交換或噪聲操作破壞。此損失能約束模型別隨意改變活體特徵,維持交換前後的語意一致性。

綜合以上步驟,就形成了一個閉環的特徵翻譯流程:從拆解到交換,再透過對抗學習及一致性損失來校正,最終得到「真實感足夠,又能有效保留真假臉語意」的偽標記影像。這些影像會在第二階段進一步派上用場。

第二階段

完成第一階段後,作者 固定 整個生成架構,使用前面產生的「偽標記影像」 來訓練最終的分類器 。 文中比較了兩種設計:

- LGSC(Feng et al., 2020):是個多任務設計(含分類 + regression + triplet)。

- ResNet-18:只做二元分類。

若使用 LGSC,最終損失可寫為:

而若用 ResNet-18,則僅保留二元分類的部分。

這應該是我們最近讀到比較複雜的一篇論文,整體而言,CDFTN 的核心思路在於:

- 先把活體語意與域相關內容解耦,利用對抗式學習保證活體特徵的跨域一致性。

- 接著交換兩域的特徵,透過跨域生成來創造更多「偽標記影像」。

- 最後再用這些偽影像當作補充數據,進行更穩健的最終分類器訓練。

從方法論看來,這個架構確實複雜,但它的出發點很直接:同一張臉的「真 / 假」判斷應該不會被攝影機品牌或光線條件等差異所左右,因此先把「活體」的語意抽離出來,再將域差異歸於內容空間,才有辦法在跨域場景下進行更泛化、更準確的活體偵測。

討論

本論文在跨域臉部活體偵測的情境下,分別透過 單一目標域轉換(SS2ST) 與 多目標域轉換(SS2MT) 來驗證 CDFTN 的成效。

作者採用了四個常見的跨域 FAS 資料集:

- CASIA-MFSD (C)

- Replay-Attack (I)

- MSU-MFSD (M)

- Oulu-NPU (O)

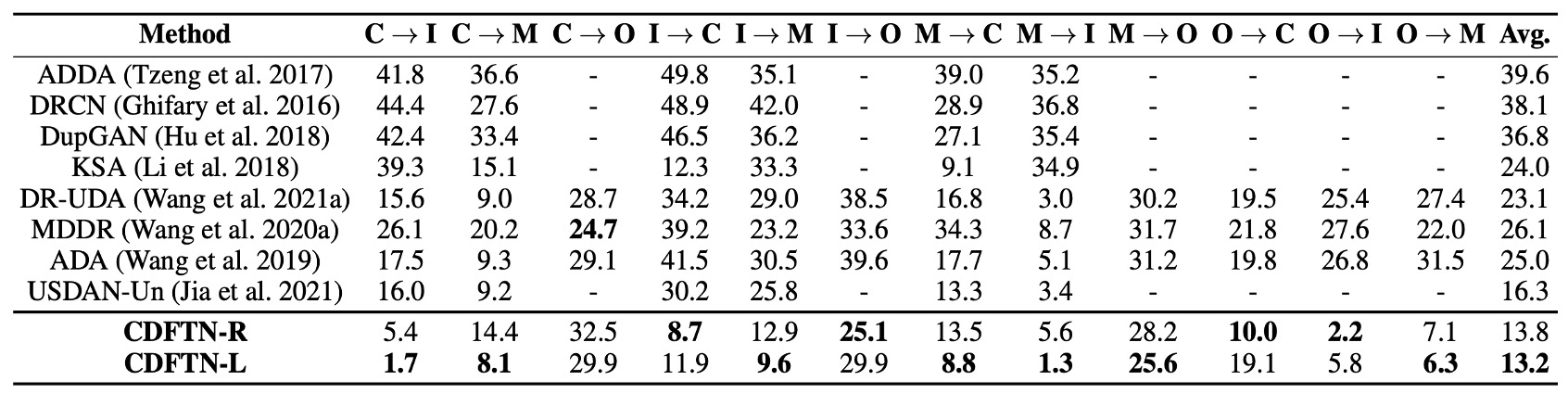

在 單一目標域 的設定下,一次選擇一個 source(含全部資料)和一個 target(含其訓練集)進行實驗。

因此,會有 12 種測試場景:

- C → I, C → M, C → O

- I → C, I → M, I → O

- M → C, M → I, M → O

- O → C, O → I, O → M

在 多目標域 的設定下,從 C, I, M, O 四個資料集中擇一作為 source,另外三個則皆為 unlabeled target。

整體則有 4 種場景:

- C → I & M & O

- I → C & M & O

- M → C & I & O

- O → C & I & M

最後,評估指標的部分,作者採用了下列兩個常用的量化指標:

-

HTER (Half Total Error Rate):

其中 與 分別是錯拒率與錯接受率。

-

AUC (Area Under the Curve):越高表示分類器區分真臉與假臉的能力越好。

與其他方法的比較

作者先將 CDFTN 與其他跨域學習方法做比較,結果顯示如上表:

- 整體而言,CDFTN 在大多數跨域測試場景中,都能 顯著降低 HTER、並提升 AUC。

- 唯一在 CASIA → Oulu 的場景中,效能提升較不顯著。作者推測主因是 Oulu 資料集有更多攻擊手法(2 種印表機與 2 種螢幕設備)、且原始影像解析度極高(1920×1080),經過縮放後產生較嚴重的模糊。

可見,單純地做 domain adaptation 無法帶來如此明顯的效果,原因在於 CDFTN 透過 特徵翻譯 有效萃取目標域特徵,能夠學到更通用且穩定的活體表示。

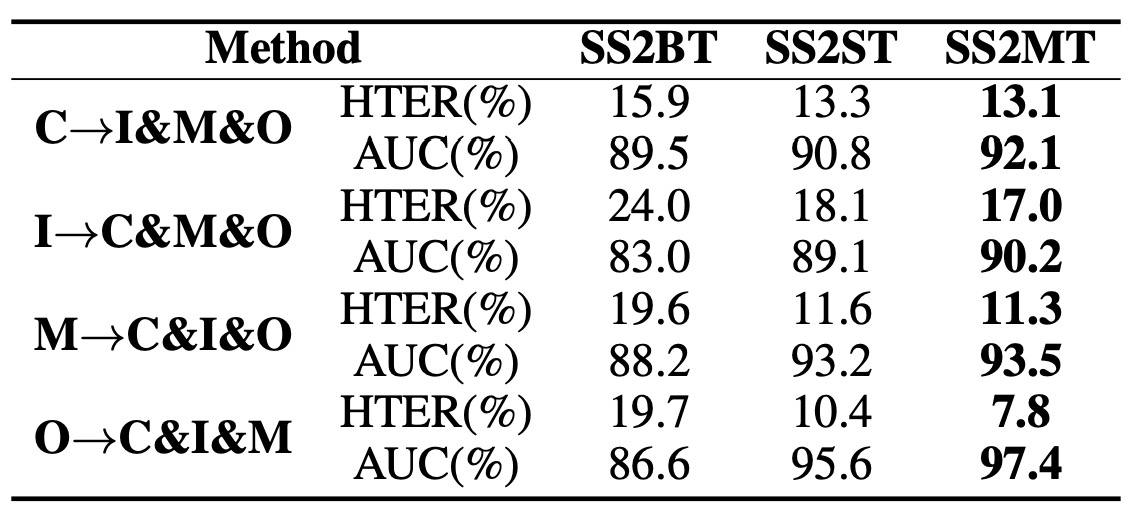

多目標域特徵轉換

作者比較了三個不同設定:

- SS2ST:單一目標域;

- SS2BT:將多個 target 域直接合併成「混合」一個域做 SS2ST;

- SS2MT:對每個 target 域各自訓練一組對應的子網路,再把目標域轉換與生成影像綜合運用。

結果顯示 SS2MT 不僅明顯優於 SS2BT,也比 SS2ST 的平均表現更好。

這代表當面對多個子域時,若只用單一個 encoder(視所有 target 為一個整體),會因目標域內部差異過大而影響表現。

SS2MT 透過針對每個子域分別學習,能較全面地汲取各個子域中的活體特徵,進而在總體上得到更穩定的結果。此外,使用 SS2MT 時,只需 一次訓練流程 就可同時應對多個 target 域,整體效率更高。

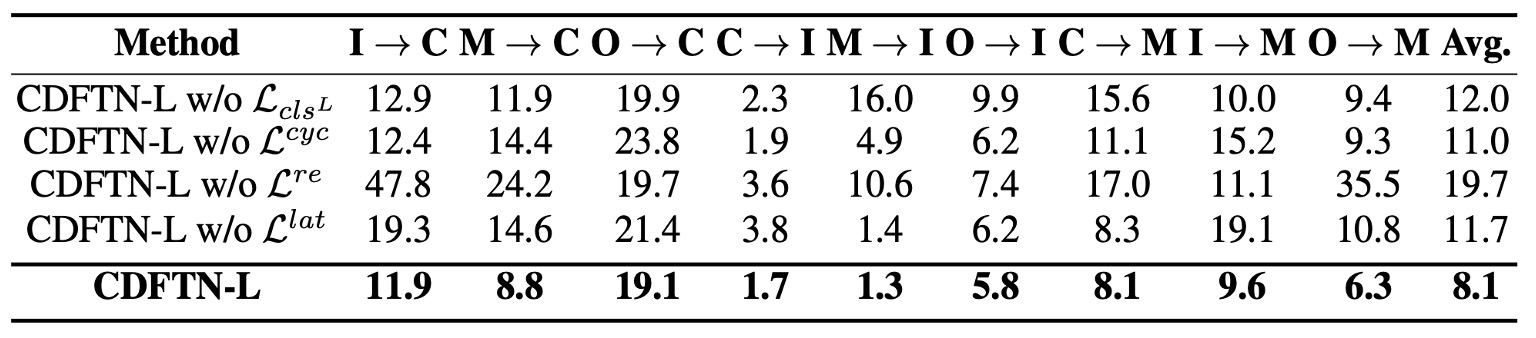

消融實驗

作者進一步針對四個主要設計逐一移除,並分別測試兩種分類器(LGSC 與 ResNet-18)。

從結果可看出:

- 移除 (活體分類器在 source 上的 cross-entropy loss)會使表現下降,代表若不強制 保留活體區分度,模型較難萃取到真正鑑別性的活體特徵。

- 移除 (週期一致性)後,模型失去閉環翻譯的約束,導致跨域時易產生語意漂移。

- 移除 (自重建損失)則使模型喪失了對原圖進行精準復原的能力,失去對 encoder / decoder 的基礎限制;實驗顯示這對效能影響也相當顯著。

- 移除 (潛在空間一致性)後,活體特徵在重組過程中易變形或流失,同樣導致結果惡化。

整體而言,這些損失對完整架構都不可或缺。其中, 對最終效果影響最大, 次之。

視覺化分析

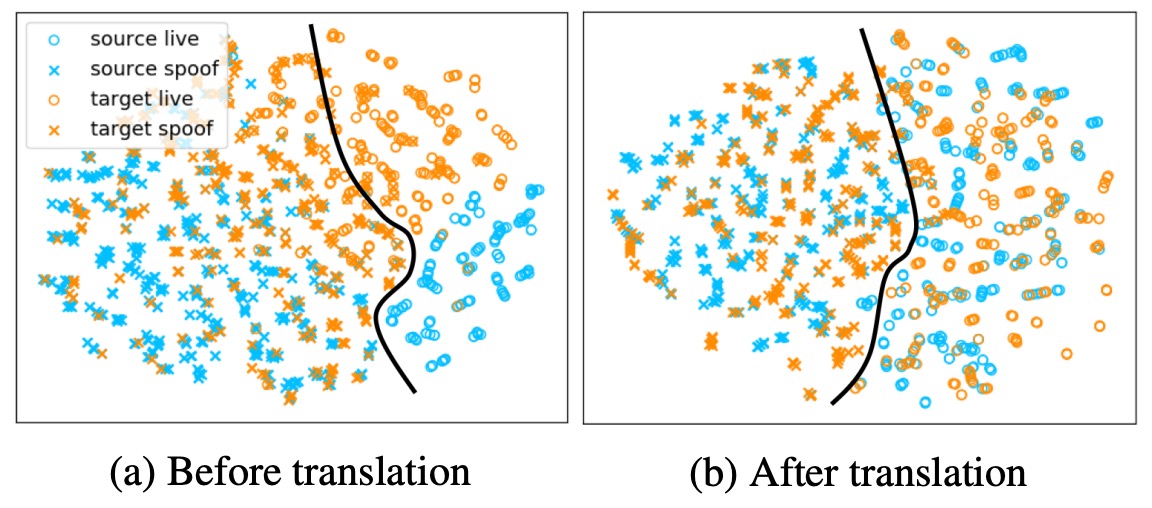

上圖為作者針對 CDFTN 的視覺化分析,使用 t-SNE 將特徵空間降維至 2D,並將不同域的樣本用不同顏色標示。

其中分別展示了特徵翻譯前(左)與特徵翻譯後(右)的分布情形。可以明顯看出,不同域的樣本在翻譯後更重疊且決策邊界更清晰,表示跨域特徵的差異已被有效縮小。

結論

在 FAS 的研究歷程中,「風格」這個詞的重量是逐漸變重的。

從最初被視為一種干擾因素,到後來成為辨識泛化失效的關鍵解釋,再進一步被納入建模的顯性維度,風格(style)與語意(semantics)之間的關係,構成了這幾年許多方法論的核心。

而 CDFTN,正是這條路線上的一個關鍵節點。

它不只是解耦了語意與風格,更重要的是它把這種解耦轉化為生成機制的一部分,並用跨域的伪標記樣本訓練出分類器,試圖建立一種語意驅動的風格重構流程。

相比於「如何對抗 domain shift」的研究方向來說,如何尊重風格的存在,並讓模型學會與之共處也是一個重要的課題。