[20.02] SimCLR v1

一力降十會

A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations

對比學習的研究約莫過了五年,整個場面已經變得非常複雜與混亂。不光是架構設計複雜,具體的模型訓練方法也是百家爭鳴。

本篇論文的作者認為,對比學習的核心應該要簡單一點。

定義問題

回想一下對比學習的必備要素:

- 要有好的結果,一個記憶庫 (memory bank) 似乎是一件必要的事情?

因為我們需要大量的負樣本來引導模型學到更好的表示方式,而記憶庫確實能夠提供這樣的功能。一開始的 InstDict 是這樣做,後來的 MoCo 也是。

但是很煩!訓練過程中還要額外維護一個記憶庫,顯然是個不友善的設計。

作者在這篇文章中,決定直接捨棄記憶庫的設計,取而代之的是更大的批次大小。只要我們給出足夠多的負樣本,模型就能夠學到足夠好的表示!

還沒讀過 InstDict 或 MoCo 的讀者,可以參考我們之前的文章:

解決問題

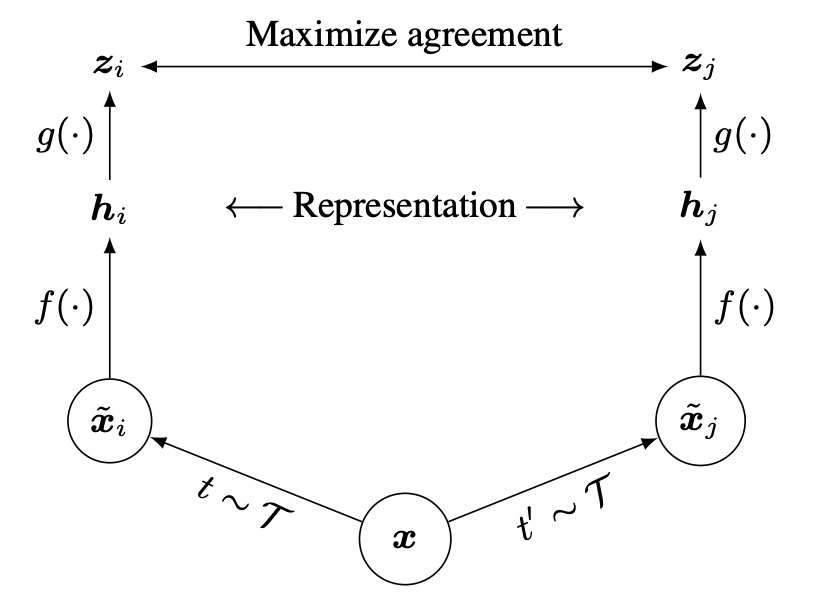

模型架構

這個架構真的非常簡單,沒有多個編碼器,沒有記憶庫。

流程是先對同一張影像做兩種隨機增強,得到兩個「看似不同、但其實來自同源」的影像。

接著,把這兩張影像分別丟到「同一個」編碼器網路,取得兩個潛在向量 (latent vectors)。

然後再用小型的投影網路把這些潛在向量映射到對比學習的空間,最後使用對比損失函式讓「同源」的增強影像在表示空間中彼此相近。

恩?就這樣?

對!就這樣,我們又看完一篇論文了!(並沒有)

影像增強

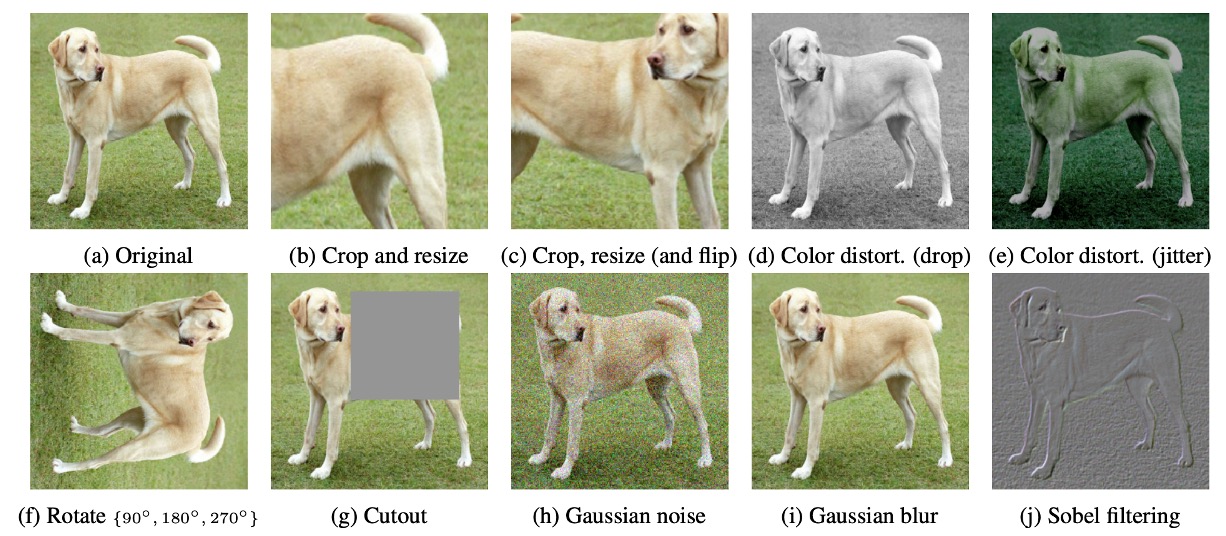

在 SimCLR 中,作者認為增強方式多樣且強力,比起監督式學習更加重要。

論文中用的影像增強方式如上圖所示,比較重要的有:

- 隨機裁切(random crop)

- 顏色扭曲(color distortion)

- 高斯模糊(Gaussian blur)

兩張增強後的影像被視為「正樣本對」,因為它們其實來自同一張原始影像。

細部設計

首先是編碼器的部分,這裡使用了 ResNet-50 作為基礎編碼器,將增強後的影像輸入,得到一個向量 。這個向量的維度通常很大,例如對 ResNet-50 而言,通過平均池化層後可能是 2048 維。

接著是投影頭的部分,作者發現直接在 上做對比損失效果不如先加一個小型 MLP。這個投影網路 通常有一層 hidden layer,然後 ReLU,最後投影到一個 128 維的向量 ,用來計算對比損失。

最關鍵的部分就是如何定義對比損失。

核心概念是:同一對 (它們來自同一張原圖)要在向量空間越靠近越好,而與其他不相干的樣本要盡量遠離。在這裡,作者引用了 NT-Xent (Normalized Temperature-scaled Cross Entropy Loss) 這個形式。

NT-Xent 損失函式

這其實就是我們之前看過的 InfoNCE 損失函式,只是作者這裡修改了輸入的形式,公式本身沒有改變。輸入特徵在這裡加入了 ℓ₂ normalization,這樣可以讓餘弦相似度的計算更為穩定。

如果你對提出 InfoNCE 的論文感興趣,可以參考這裡:

NT-Xent 損失函式的計算方式如下:

其中:

- 為第 個增強影像經投影頭後得到的 128 維向量。

- 表示 cosine similarity(餘弦相似度)。

- (tau)為溫度(temperature)超參數,控制相似度分數的放大程度。

- 分子 代表 與正樣本 之間相似度的指數化分數。

- 分母為 與 batch 內所有其他向量(不包含自身)相似度的指數化總和。

在一個 batch 中,假設有 張原始影像,每張影像經過兩次不同的增強,總共產生 張增強影像。對於一對正樣本 (即同一張原圖的兩次不同增強),計算損失時,將其餘 張增強影像視為負樣本。

目標是最大化正樣本 之間的相似度,同時讓其餘負樣本的相似度較低,即希望 遠大於 (對所有 )。如此一來,模型能學習到更具判別力的表徵,使相似樣本聚集,異質樣本分離。

在整個 batch 中,對於每對正樣本 ,會同時計算 與 兩項損失,並對其加總以進行反向傳播。

NT-Xent 透過餘弦相似度(搭配 ℓ₂ normalization)與「溫度」() 來自適應調整負樣本的影響。

- 餘弦相似度:讓模型關注向量的「方向」而非「長度」,使表徵間的相對相似度比較更準確。

- 溫度參數 :

控制相似度的放大或縮小,影響負樣本在損失中的權重:

- 小 → 擴大相似度差異 → 更強調「難負樣本」(hard negatives)。

- 大 → 平滑相似度差異 → 負樣本影響較平均。

在傳統對比損失中,為了考慮「易/難負樣本」對學習的影響,通常需要人工設計 semi-hard negative mining。如果不進行此篩選,可能因大部分負樣本太容易區分(對比度過高)而降低學習效果。

然而,NT-Xent 透過餘弦相似度 + 溫度調整讓負樣本權重根據相似度動態調整,不再需要手動篩選負樣本。實驗顯示,若不使用 semi-hard negative mining,其他對比損失函式(如 logistic loss、margin loss)效果通常較差,即使加入 semi-hard negative mining,也未必優於 NT-Xent。

討論

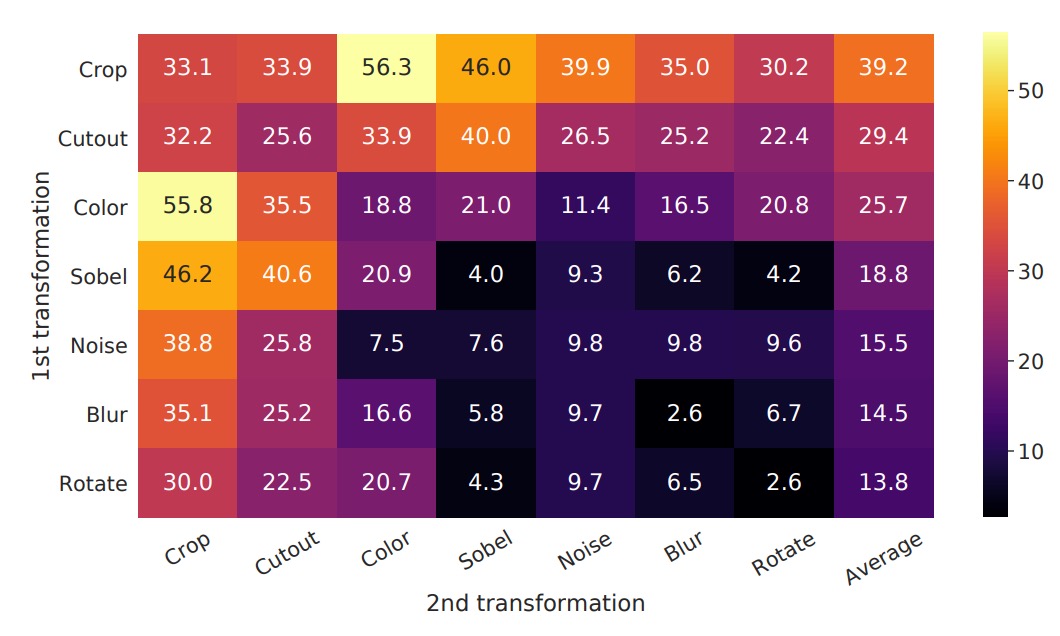

最有用的增強組合

為了觀察「不同資料增強方式(個別或組合)對模型所學到表徵品質的影響」,作者在這裡使用 線性評估 (linear evaluation) 的方式,將自行訓練好的 encoder 凍結,然後在上面疊一個線性分類器(通常是一層線性全連接),並在 ImageNet 做 top-1 accuracy 的評估。

實驗中,模型輸入端有兩個「平行的增強管道」。在這裡,作者特意只對「其中一個管道」套用要測試的增強,另一個分支則不做該增強(只做最基礎的隨機裁切 + resize)。 這樣可以更直接觀察個別增強或不同增強組合「本身」的影響,而不會全部混在一起。

上圖中的表格解讀方式為:

- 對角線 (diagonal entries):單一轉換(如高斯模糊、顏色扭曲等),代表只施加該增強到一個分支。

- 非對角線 (off-diagonals):兩種增強的組合(例如先做高斯模糊,再做顏色扭曲)。

- 最後一欄 (the last column):每個 row 的平均值,也就是在該 row 增強組合之下,所有設定的平均表現。

實驗結果顯示:

- 單一增強(對角線)通常並不足以讓模型學到非常強的表徵,因為只要依靠這個單一變化,模型仍可能利用其他不變的線索來判斷「正樣本對」。

- 組合增強(非對角線)往往會讓線性評估的結果提升。

這意味著,當兩種或多種增強同時發生時,對比學習的任務難度會提升,但也能讓模型更能學到通用且穩定的特徵。

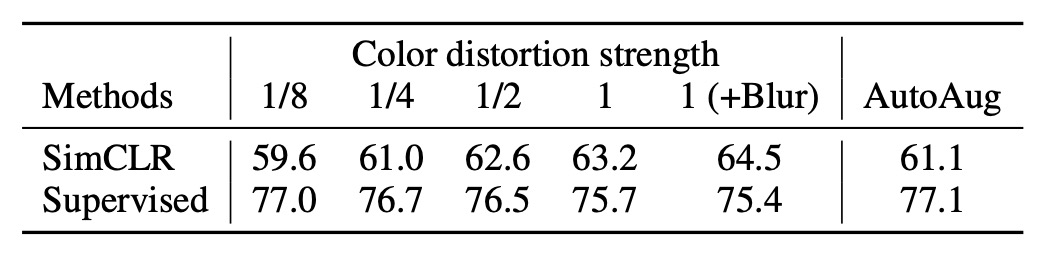

增強的強度影響

我們可以調整增強的強度,例如讓亮度、對比度、飽和度、色相的變化幅度更大或更小,因此作者進一步探討了「增強強度」對模型表現的影響。

在訓練 ImageNet 上的監督式分類模型時,我們常會使用 AutoAugment 這樣的自動增強策略。然而,作者在這裡發現,AutoAugment 並不一定比「簡單的裁切 + 強力顏色扭曲」更好。

實驗結果如上表,對於無監督的對比學習,加大顏色扭曲的強度能明顯提升模型最終學到的特徵品質。這表示,對於無監督對比學習來說,需要的增強手段跟監督式學習並不相同。很多在監督情境下「很有效」的增強策略,未必能同樣提升對比學習的效果。

對於不同的學習目標,增強策略的選擇可能會有所不同,只是我們通常會下意識地忽略這個問題,因為可能有其他更重要的事情要考慮。

這裡作者的實驗結果提醒我們,增強策略的選擇可能會對模型的學習效果產生重大影響,因此值得花時間去仔細調整。

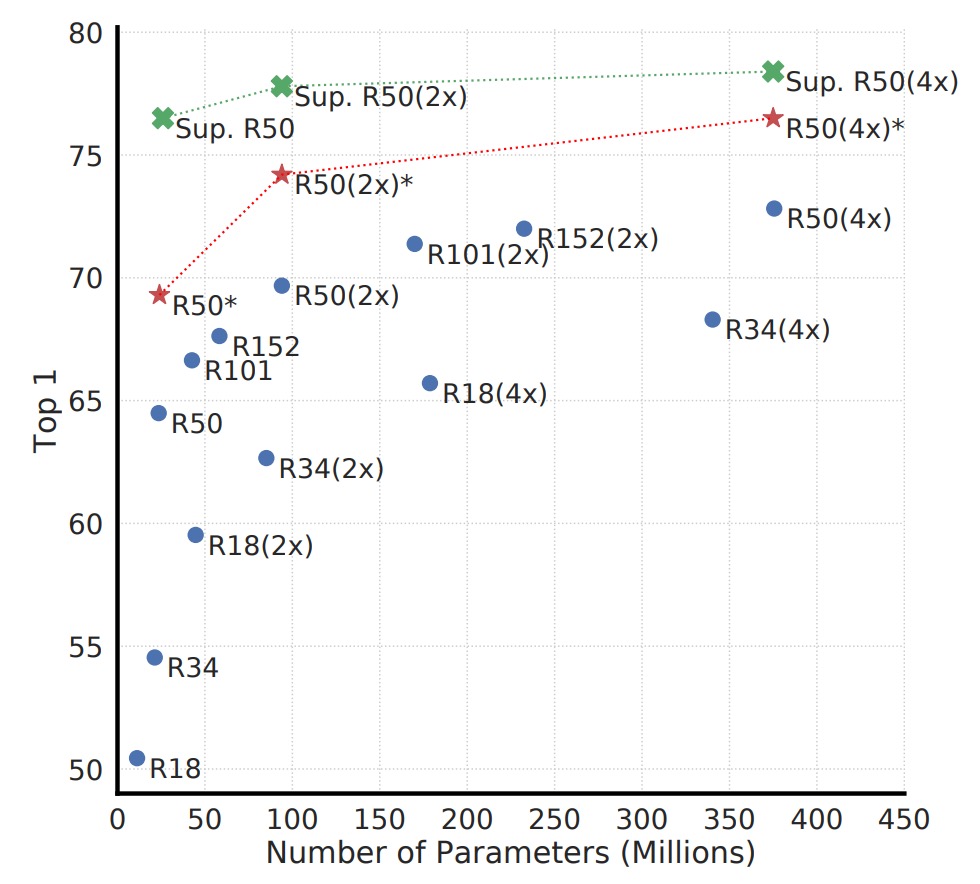

擴大模型規模

上圖顯示了不同模型規模下,對比學習的效果。作者發現,隨著模型規模增大,對比學習的性能也會逐漸提升。

這個結果和我們在監督式學習中的經驗相似:加大模型容量,通常能容納更豐富的特徵表徵能力。而且隨著模型規模增大,無監督對比學習的效果提升更明顯,這意味著對比學習對大模型的依賴程度甚至比監督式學習還高。

為什麼無監督學習在小模型下不如監督式學習,但模型擴大就能夠競爭?

因為在無監督情境下,模型需要自行挖掘數據結構。如果模型過小,表示空間受到很大限制,無法學到足夠豐富的特徵。但一旦模型容量足夠,就能捕捉多種不需標籤也能觀察到的模式,而這個模式可能會比監督式學習中所使用的標籤更豐富。

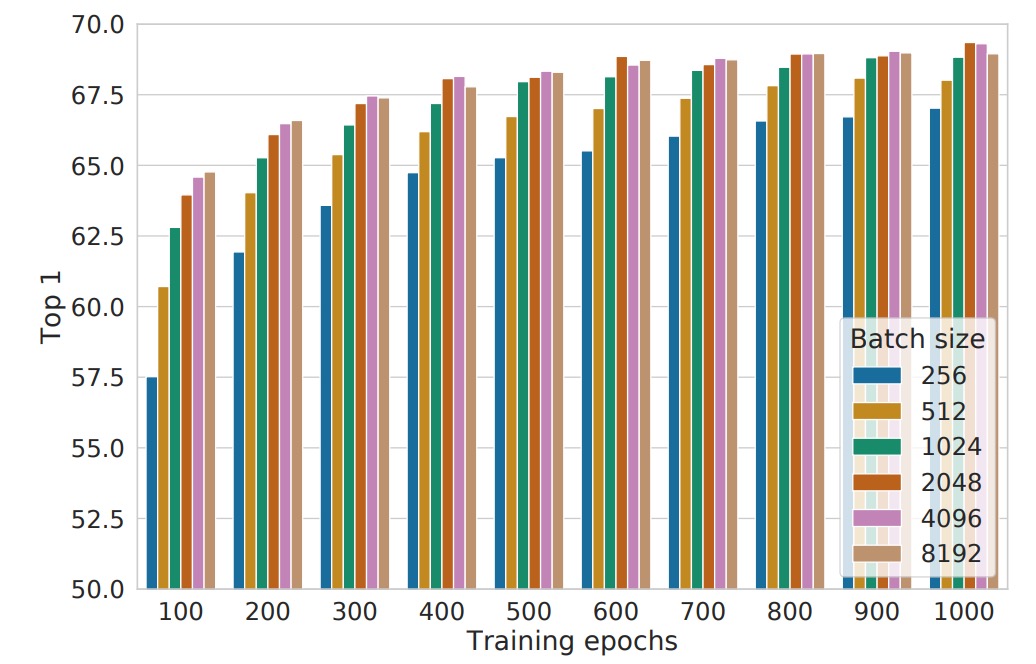

批次大小影響

上圖是在不同批次大小和訓練週期下的表現,每個柱狀圖到表從頭訓練的單次實驗結果。

傳統上,批次大小的選擇主要考量計算效率和梯度穩定性,但在對比學習中,批次大小還有一個關鍵作用:影響可用的負樣本數量。

- 批次越大,單次訓練中可用的負樣本越多,這使得模型能夠學習到更豐富的對比資訊,提高樣本區分能力。

- 更快的收斂速度:在訓練 epochs 數較少的情況下,大批次能讓模型在更短的時間內觀察到更多負樣本,從而加速收斂,提高最終表現。

這點與監督式學習的情況不同。在監督式學習中,使用大批次的主要目的是:「讓梯度估計更穩定、訓練更高效」,但在對比學習中,「更多負樣本」才是大批次帶來的核心優勢。

另一個有趣的發現是,較長的訓練時間可以在一定程度上彌補小批次的缺點:

- 當訓練步數足夠多時,即使批次較小,模型仍能隨時間累積足夠的負樣本視野,縮小與大批次的性能差距。

- 但在相同的訓練時數下,大批次通常能更快達到類似的效果,因此在有限的計算資源下,選擇大批次是一種更高效的策略。

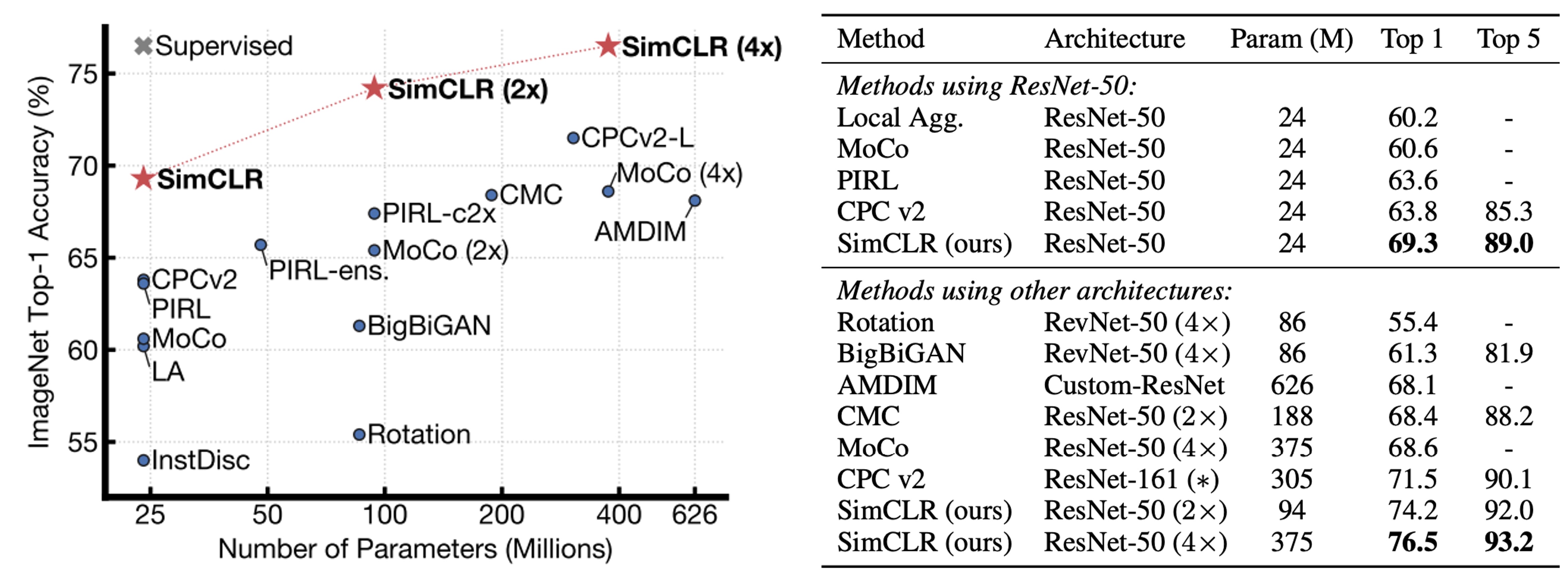

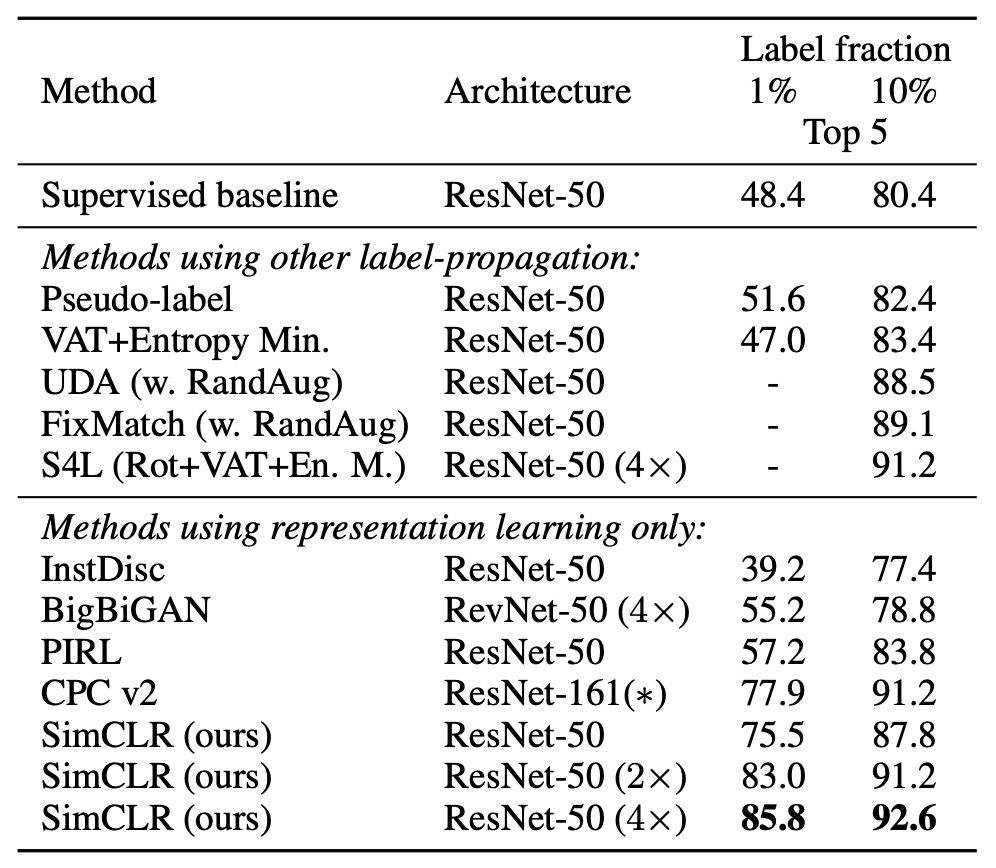

和其他方法的比較

作者比較各種自我監督學習方法的線性評估結果(即凍結 backbone,僅在最後疊一層線性分類器)。

結果顯示,即使使用標準的 ResNet 架構(沒有特殊設計),SimCLR 也能達到或超越過去一些需要特別設計網路結構的方法。當 ResNet-50 擴張到 4×,其線性評估結果可與經過監督式預訓練的 ResNet-50 相媲美,代表無監督對比學習在大模型下能有極高潛力。

如果把 ImageNet 的標籤數量壓縮到 1% 或 10%,且採用類別平衡方式進行微調,如下表:

我們可以看到 SimCLR 的效果仍超過其他方法,這表示對比學習在半監督學習中,也同樣有巨大的潛力。

結論

在這項研究中,作者提出了一個簡單而有效的對比學習框架,並透過一系列實驗,深入分析了不同設計選擇對學習效果的影響。

結果顯示,透過數據增強策略、非線性投影頭以及 NT-Xent 損失函式,SimCLR 在自監督學習、半監督學習及遷移學習任務上均顯著優於先前技術。

對比學習以 SimCLR 和 MoCo 作為分水嶺,結束了百家爭鳴時期,在這個領域建立了一個明確的研究方向,並為未來的研究提供了重要參考。